松尾芭蕉は、江戸時代前期の俳諧師です。1644年、伊賀国(現在の三重県)上野出身。本名は松尾宗房。

若い頃に使えた主君の影響で、俳諧の世界に入ります。主君と死別したのちも俳諧を続け、のちに俳聖(俳句の神様)とよばれるほどの存在になりました。俳号(俳諧師としての名前)ははじめ本名の宗房を用い、ついで桃青、最終的に芭蕉を名乗りました。

俳諧は、正式名である俳諧連歌を略した言い方で、和歌→連歌→俳諧(連歌)→俳句というふうに進化をして今日に至っています。したがって、俳諧師を現代風に言えば「俳句を詠む人=俳人」であるといえます。

芭蕉のこの時代、まだ「俳句」という名称はなく、俳諧連歌の「発句」(最初の5・7・5)と呼ばれていました。日本文学の正統ともいえる和歌に対し、俳諧は言葉遊びの性格が濃厚で、いわゆるサブカルチャーの一種でした。

芭蕉の功績は、俳諧を和歌にも劣らぬ文芸として、いわゆる「蕉風俳諧」を確立させたところにあります。流浪の歌人である西行(1118〜1190年)に傾倒し、『おくのほそ道』『更科紀行』『野ざらし紀行』『笈の小文』などの旅に出たことでも知られています。

芸術性の高い俳諧が多くの共感と賞賛をよび、たくさんの弟子で門下(蕉門)は賑わいをみせました。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

松尾芭蕉とはどんな人物か?

| 名前 | 松尾宗房(俳号:芭蕉) |

|---|---|

| 誕生日 | 1644年(出生日付は不明) |

| 生地 | 伊賀国(現在の三重県伊賀市) |

| 死没 | 1694年11月28日(50歳没) |

| 没地 | 大坂 |

| 配偶者 | 記録なし |

| 埋葬場所 | 義仲寺 |

松尾芭蕉の生涯をダイジェスト

松尾芭蕉は1644年、現在の三重県伊賀市である伊賀国に生まれました。松尾家の身分は低く、地侍(農民とも)という家柄でした。父(松尾与左衛門)と母(梅)との間の次男として誕生した芭蕉には、兄が1人と姉が1人、妹3人がおり、幼い日の芭蕉は兄と姉妹に囲まれて育ちました。

13歳で父親を亡くし、他の家に出仕することになります。そして18歳のとき、出仕していた伊賀国の侍大将・藤堂良忠の家で出会ったのが「俳諧」です。

良忠は京都の俳諧師・北村季吟のもとで俳句を学ぶ俳人でもあったため、芭蕉も季吟に指導を受けるようになりました。良忠が病気で亡くなった後、芭蕉はそのまま仕官を辞めてしまったのですが俳諧は続け、1674年には初めての句集『貝おほひ』を上野天神宮に奉納しています。

季吟のもとを卒業した芭蕉は江戸に向かい、俳諧活動を本格化させました。1678年には俳諧宗匠となり、深川に草庵「芭蕉庵」を構えました。そして1684年、最初の紀行文『野ざらし紀行』の旅に出発しました。

以後、芭蕉は何度も旅に出て紀行文を編んでいます。最も有名な『おくのほそ道』の旅は、5か月かけて2700キロ近く歩く大規模なものでした。1694年に旅先の伊賀上野で亡くなりました。齢50歳の時です。最後まで旅と俳諧に生きた人生を送りました。

芭蕉の名を世に知らしめた「おくのほそ道」

『おくのほそ道』は、松尾芭蕉が1689年に門人の河合曾良とともに江戸から奥州、北陸道を廻った旅行記です。漢語の混ざったシンプルで力強い地の文には、旅の様子が描かれています。その文中に訪れた土地を詠んだ発句がおよそ50句はさまれている形式です。

『おくのほそ道』では1689年3月27日に出発し、東北、北陸を廻って大垣(現在の岐阜県)までおよそ2400キロを150日間かけて旅しています。旅先では尊敬していた歌人・西行や能因の足跡を辿り、歌枕や名所旧跡を訪ねて詩心に触れようとしました。

さらに芭蕉は、旅の中で「不易流行」説を形作っていきます。永遠に変わらない本質である「不易」と停滞することなく変わり続ける「流行」、この2つはどちらも「風雅」の心から出ているため根本的には1つなのだとする説です。芭蕉はこの2つの側面から俳諧をとらえていこうとしました。

芭蕉が俳句を始めたきっかけ

芭蕉は18歳にして他家(伊賀国上野の藤堂家)に出仕する身となり、侍大将であった藤堂新七郎(良清)の子・良忠に扈従(付き人)として仕えたとされています。

良忠(俳号は蝉吟)は貞門派の北村季吟という俳諧師について俳諧を嗜んでおり、芭蕉は、自然とその道に足を踏み入れたようです。つまり主君にならってはじめた、ということですね。

「俳聖」と呼ばれる最たる理由

芭蕉がのちに「俳聖」と呼ばれるようになった最たる理由は「俳諧を芸術の域に押し上げたこと」があげられます。

芭蕉以前の俳諧は、いわゆるサブカルチャーに過ぎず、芭蕉がはじめに学んだ「貞門俳諧」と「談林俳諧」は、いうなれば言葉遊びの世界でした。一方で、芭蕉の心にいつもあったと思われる故郷・伊賀上野、そして敬愛した良忠とその死。故郷をはなれ、江戸にでてきた芭蕉は、世の儚さや寂寥をつよく感じていたことでしょう。

「不易流行」という、芭蕉の唱えたひとつのキーワードがあります。変わらぬものと、変わりゆくもの。芭蕉はそうした奥深い世界を描くことにより、俳諧を芸術の域にまで押し上げたといえます。これこそ、芭蕉が「俳聖」とよばれる最たる理由なのです。

50歳、下痢が原因の大腸炎で死去

1694年(元禄7年)9月、芭蕉は大坂滞在中、門人の屋敷での仲裁に難航したためか、10日から芭蕉は病に臥せったといいます。息を引き取る10月12日まで、およそひと月あまりの闘病期間でした。

芭蕉は、持病として、痔と疝痛があったようです。旅の道中でも、人への手紙などに「下血がひどくて悩んでいる」と書いたり、『おくのほそ道』にも〈持病さえおこりて、消え入るばかりなん〉と綴ったりしています。

最期となる病床でも、下痢から病臥しており、これは持病だった痔が悪化して重篤な大腸炎を患っていた証左ではないかと思われます。

「隠密」だったという説もある松尾芭蕉

実は「松尾芭蕉は隠密(スパイ)だったのではないか」とする説があります。根拠は『おくのほそ道』の旅程にありました。当時45歳の芭蕉が2400キロあまりを5か月間で歩いたことになっているのですが、この年齢にしては健脚すぎるうえあまりにスピードが速いというのです。

また、『おくのほそ道』の記述にも不自然なところが見られます。芭蕉は冒頭の出発場面で「松島の月まづ心にかかりて」と書いているのですが、実際に松島に着いたとき芭蕉は1句も詠まず、また1泊だけして旅を続けています。他のところで13泊、7泊と長逗留している部分もあるので、これは忍者として仙台藩の内部を調べる機会をうかがっていたための日程だという説があります。

松尾芭蕉の功績

功績1「俳諧を1つの芸術にまで押し上げた」

俳諧は室町時代末期に連歌から生じた文芸です。当時から連歌は高尚な芸術とされていたのですが、俳諧は主に洒落や滑稽さを詠むいわば「遊び」「サブカルチャー」とされていました。

江戸時代に入ると松永貞徳が「貞徳流」、西山宗因が「談林風」という俳諧の流派をそれぞれ創始します。貞徳は松尾芭蕉の師・北村季吟の師匠にあたる人です。貞徳や宗因が一般にまで広めた俳諧に、芭蕉が1つの芸術として高い文学性を与えました。

芭蕉の流派は「蕉風」と呼ばれます。枯れた味わいをもつ「さび」、愛情をもって人間や自然を見つめる心を表す「しをり」、繊細な感情をもって対象に美を見出す「ほそみ」、シンプルな表現で精度の高い詩情を唄う「かるみ」などが重視される流派です。伝統を重んじる貞徳流や、滑稽なイメージを口語で表した談林風とは違ったよさがあります。

功績2「生涯で詠んだ俳句は1000句以上」

松尾芭蕉が生涯で詠んだ発句は1000句以上といわれています。作者が芭蕉と確定している句だけでも900はあるので、未知なる芭蕉の句が発見される可能性も合わせるとさらに増えるでしょう。

ちなみに連句(5・7・5の発句に7・7の脇句などを2人以上で交互につなげていく文芸)はおよそ160巻残しています。芭蕉の生きていたころの連句は36句で1巻がスタンダードでした。発句も詠み、連句も作り…芭蕉は本当に俳諧という文学が大好きだったんだな、と感じます。

功績3「代表作『奥の細道』など紀行文を5作品残した」

松尾芭蕉が残した紀行文は次の5つです。

- 野ざらし紀行

- 鹿島詣

- 笈(おい)の小文

- 更科紀行

- おくのほそ道

それまでの紀行文といえば紀貫之の『土佐日記』や鎌倉中期の『海道記』、室町時代では宗祇の『筑紫道記』などが有名です。それらは文学史的にも意味のある著作ですし、文学的にも価値があります。けれども芭蕉の紀行文は、文学的にも完成度が高いうえ、それまでの紀行文(旅日記)を文学に押し上げたものとして文学史的な意味が大きいです。

松尾芭蕉の代表的な発句

芭蕉が詠んだ発句には、どんなものがあったのでしょうか。代表的な芭蕉の5つの発句について、鑑賞を添えて取り上げてみました。

夏草や兵どもが夢の跡

鑑賞:夏草が生い茂っているほか、いまは何もないこの地であることよ。しかし思えば、この地こそ、武威を誇った武士たちがかつて栄華を夢見た跡なのだなぁ。

五月雨の降残してや光堂

鑑賞:五月雨がつづく季節であるのに、ふしぎとこの地には降っていない。歴史に名高いこの光堂には、さしもの五月雨も降り残してゆくのだなぁ。

閑さや岩にしみ入る蝉の声

鑑賞:岩にしみ入るほどの蝉の声なのに、閑さを感じることよ。蝉たちの命ははかないが、この光景は毎夏、果てしなく繰り返されるのであろう。

五月雨をあつめて早し最上川

鑑賞:ものすごい急流となって最上川がうねっている。それも五月雨を集め集めて、このような流れになったのだなぁ。

荒海や佐渡によこたふ天河

鑑賞:今宵、海は荒れていて、波が高い。見晴るかす佐渡の上には、横たわる天の川が鎮まりただ光っている。悠久の時の中でそうであるように。

松尾芭蕉の略歴年表

松尾芭蕉は、1644年(寛永21年)に伊賀国の土豪一族出身の松尾与左衛門の次男として誕生しました。兄ひとり、姉ひとり、妹3人の6人兄弟でした。

1656年(明暦2年)、父・与左衛門が死去。芭蕉12歳のこの年、父が病没すると、芭蕉は若年の頃から他家に出仕することとなります。その出仕が縁となって、貞門派の俳人・北村季吟に師事するようになります。

1674年に北村季吟のもとを卒業した芭蕉は、1675年、江戸に居を構え、本格的な俳諧師としての生活に入ります。5年後には深川に移転、その住み家は「芭蕉庵」と呼ばれるようになります。

1684年の『野ざらし紀行』の旅を経て、いよいよ芭蕉は自身の俳諧の道を見出し、世に現すようになります。

1686年春。有名な<古池や蛙飛びこむ水の音>が生まれた蛙の発句会を開催しました。従来蛙と言えば「鳴く」とするのが定石だったのを「飛び込む」と動きを詠み、さらに「水の音」を用いて静寂を表現したところが斬新と話題を呼んだ句です。

この年の3月、芭蕉は門人の曾良を連れ、おくのほそ道への旅に出ます。下野、陸奥、出羽、越後、越前、金沢、大垣、伊勢、伊賀などを周遊して京に入りました。

芭蕉の句として有名な発句の多くが、この旅で詠まれました。

10月、門人の仲違の仲裁をしようと大坂に滞在中、体調を崩した芭蕉は、その年の10月12日に弟子たちに見守られながら息を引き取りました。

辞世の句として伝わるものが次の発句です。

<旅に病んで夢は枯野をかけ廻る>

松尾芭蕉の具体年表

1644年 – 0歳「芭蕉、生誕」

1644年(寛永21年)、伊賀上野に生を受ける

伊賀国の上野(現在の三重県伊賀市)で生まれた芭蕉は、本名を松尾宗房、幼名を金作といいました。上述のとおり、芭蕉をふくめて子供は男二人女四人の6人おり、兄と姉、金作(第三子で次男)、妹が二人という兄弟構成でした。

父は、松尾与左衛門。もとは同じ伊賀の拓殖郷の土豪・松尾氏の傍流で、地侍階級でした。ただ、名字帯刀が許されているだけで、暮らしぶりは農民だったといわれています。母は、伊賀名張の人で祖先は藤堂高虎が伊予宇和島から伊賀に移封になったとき同行した桃地氏(百地氏とも)といわれています。

1656年 – 13歳「父の死と俳諧との出会い」

1656年(明暦2年)、父・与左衛門が死去

芭蕉13歳のこの年、父が病没すると、松尾家の家督は兄の半左エ門が継ぐことになります。ただ、生計は厳しかったようで、芭蕉は他家に出仕することとなります。

1662年(寛文2年)、18歳の芭蕉が仕えたのは、伊賀国上野の侍大将・藤堂良忠(藤堂新七郎良清の子)と言われており、その職務は近侍とも厨房役ともいわれています。

俳諧の道に入る

芭蕉の主となった藤堂良忠は、京都の俳諧師・北村季吟に師事する俳人でもあり、「蝉吟」という俳号をもっていました。芭蕉は、この良忠とともに貞門派の俳諧師である北村季吟の指導を受けるようになり、俳諧の道へと入ってゆきます。

芭蕉のもっとも古い時期の発句が残されています。

<春や来し年や行けん小晦日>(はるやこし としやゆきけん こつごもり)

良忠に仕えるようになった年のものです。

その後も、1664年には、松江重頼の『佐夜中山集』に2句初入集しています。

良忠の死、そして俳諧宗匠の道へ

1666年(寛文6年)、上野の俳壇による貞徳翁十三回忌追善百韻俳諧において発句を詠んだ良忠でしたが、その後にわかに病没してしまいます。良忠は25歳という若さでした。

芭蕉は、よほど憔悴したのでしょう。遺髪を高野山報恩院に納める一団に加わると、そのまま仕官をやめてしまったのです。

この時期の芭蕉の動向は必ずしも明確でなく、出奔したとか、或いは京または大坂に出たということも伝えられています。一方、俳諧師としては「伊賀上野の人」と記録されており、芭蕉の俳諧活動の中心は引き続き伊賀上野であったと考えられます。

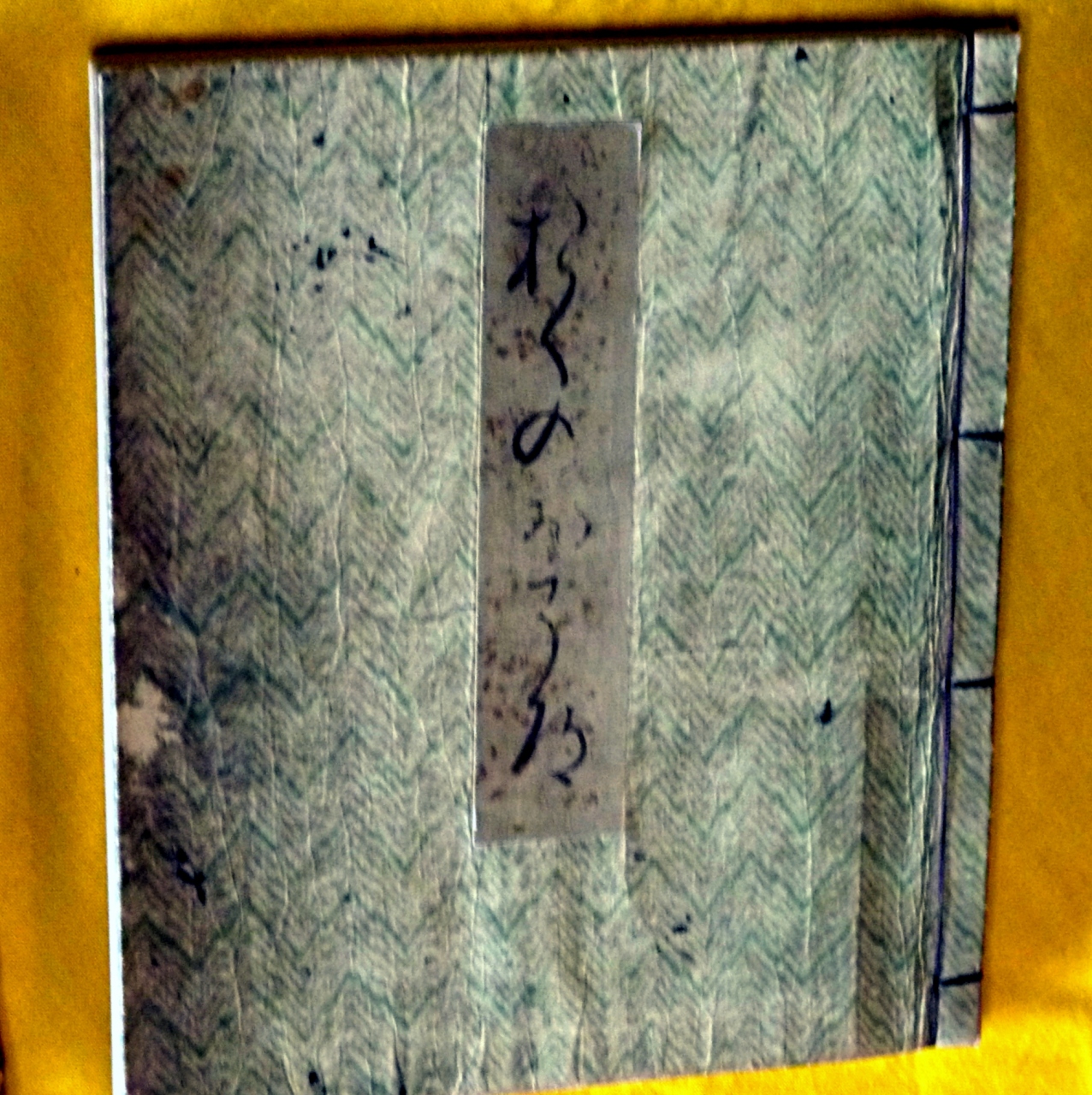

1672年(寛文12年)には、芭蕉29歳にして処女句集『貝おほひ』を上野天神宮(現在の三重県伊賀市)に奉納しています。また1674年(延宝2年)には、北村季吟から俳諧作法書『俳諧埋木』を伝授されました。これは、季吟と芭蕉との師弟関係を表す証拠であるとともに、芭蕉が季吟のもとを卒業したことを意味しています。

1675年 – 32歳「江戸に赴いた芭蕉の「下積み」時代」

伊賀を離れ、いざ江戸へ

1675年(延宝3年)(※)、芭蕉は住み慣れた伊賀上野を離れ、江戸・日本橋小田原町を拠点に俳諧活動を本格化させるようになります。これは、当時の著名な俳諧師の多くが日本橋界隈に居住しいていたことによると言われています。

※江戸に出た時期とその居住場所については、諸説あるようです。

この頃、江戸に周遊していた談林俳諧の宗匠・西山宗因を囲んで九吟百韻の席が催され、そこに芭蕉も参加しています。この時から、芭蕉は俳号を「桃青(とうせい)」と名乗るようになりました。西山宗因に大きな影響を受けた時期でもあります。

1677年(延宝5年)、芭蕉はこの年から数年間、水戸藩邸の防火用水土木工事の事務方に従事しています。俳諧師としての生活を支える糧を工面するため、定職をもたないことを理由に公儀(幕府)から怪しまれることを避けるためといった理由があったようです。

芭蕉、ついに俳諧宗匠に!しかし不遇も

1678年(延宝6年)、芭蕉は正式に俳諧宗匠となり、その証である歳旦帳を手にします。

『桃青三百韻』、『桃青門弟独吟二十歌仙』と続けて著しています。

1680年(延宝8年)、芭蕉は突然、江戸市中から深川へ引きこもり草庵を結びました。この理由については、名声や利得重視の俳壇に飽きたこと、言葉遊びが主である俳諧に芸術性を取り込もうとしたことなど諸説考えられています。

1681年(延宝9年)、門人の李下から芭蕉の株を送られ、芭蕉はそれを庭に据え、深川の草案を「芭蕉庵」と名付けています。

1682年(天和2年)、せっかく移転した深川での生活でしたが、火事で消失してしまいます。有名な八百屋お七の大火です。 なお、この年から俳号に「芭蕉」を使用しています。

芭蕉は、火事のあった12月から翌1683年5月までを、甲斐国(現在の山梨県)谷村にある高山伝右衛門宅に身を寄せて過ごしました。6月には、伊賀上野の母(梅)が亡くなりました。

芭蕉、独自の俳諧を模索

こうした中、弟子の其角編による『みなしぐり』が著されます。その中で芭蕉は、漢詩の応用や破調の試みなど「みなしぐり調」ともよばれる新しい境地を目指しています。

また、傘を題材にした作品が多く、自身傘作りに傾倒するなどしており、傘を最小限の庵とする哲学をもちはじめていたとされています。

1684年 – 41歳「蕉風の開眼、そして旅のはじまり」

芭蕉、『野ざらし紀行』へ

1684年(貞亨元年)8月、芭蕉は『野ざらし紀行』の旅に出ます。伊賀、大和、吉野、山城、美濃、尾張、伊賀、木曽、甲斐と周遊しつつ、発句を読みました。その出立に際して詠んだ発句から、その旅は野ざらし紀行と呼ばれました。

【この旅で詠まれた代表句】

- 〈野ざらしを心に風のしむ身哉〉

- 〈道のべの木槿は馬にくはれけり〉

- 〈明けぼのや白魚白きこと一寸〉

- 〈馬をさへながむる雪の朝哉〉

蛙の発句会

1686年(貞亨2年)春、芭蕉は芭蕉庵で開催した発句会(蛙の発句会)で、夙に有名な一句を詠みました。

〈古池や蛙飛びこむ水の音〉

芭蕉、『笈の小文』へ

1687年(貞亨3年)10月、芭蕉は『笈の小文』の旅へ出ました。鳴海、熱田、伊良湖岬、名古屋を経て伊賀上野へ向かいます。翌1688年には、伊勢神宮参詣や父の33回忌法要を行い、吉野、大和、紀伊、大坂、須磨、明石をへて京に入りました。

【この旅で詠まれた代表句】

- 〈冬の日や馬上に氷る影法師〉

- 〈いざ行(ゆか)む雪見にころぶ所まで〉

- 〈ほろほろと山吹散るか滝の音〉

- 〈蛸壺やはかなき夢を夏の月〉

芭蕉、『更級紀行』へ

『笈の小文』からの帰路が、『更科紀行』とよばれる旅路です。5月に京を発ち、大津、岐阜、名古屋、鳴海を経て信州・姥捨山へ。そこで芭蕉はお月見をしています。善光寺へ立ち寄った後、8月に江戸へ戻ります。

【この旅で詠まれた代表句】

- 〈あの中に蒔絵書たし宿の月〉

- 〈俤(おもかげ)や姥ひとり泣く月の友〉

- 〈身にしみて大根からし秋の風〉

- 〈吹飛ばす石は浅間の野分哉〉

芭蕉、『おくのほそ道』へ

1689年(貞亨5年)3月。西行500回忌にあたるこの年、芭蕉はついに『おくのほそ道』へと旅立ちます。弟子の河合曾良を伴い、下野、陸奥、出羽、越後、加賀、越前を経て、8月に大垣に入りました。

「不易流行」という芭蕉の俳諧に対する信念と、その信念を各地の俳壇に知らせ広めるという点において、この旅は芭蕉の一世一代の大規模な旅となりました。費やした時間は5ヶ月、距離は2700キロにもなります。

【この旅で詠まれた代表句】

- 〈行春や鳥啼魚の目は泪〉

- 〈夏草や兵どもが夢の跡〉

- 〈五月雨の降残してや光堂〉

- 〈閑さや岩にしみ入る蝉の声〉

- 〈五月雨をあつめて早し最上川〉

- 〈雲の峰幾つ崩れて月の山〉

- 〈荒海や佐渡によこたふ天河〉

- 〈蛤のふたみに別れ行秋ぞ〉

芭蕉、『猿蓑』などを編纂

1690年(元禄3年)は、正月に伊賀上野に里帰りしており、その後膳所に移ります。実際に体調も崩していましたが、句会などには顔を出しており、『幻住庵記』の執筆も行なっています。

1691年(元禄4年)春、芭蕉は京の向井去来の別宅「落柿舎」、野沢凡兆宅と滞在し、その間『猿蓑』の編纂に取りかかりました。

夏には『猿蓑』を刊行し、9月下旬には江戸へ向けて出立しています。1694年(元禄7年)には、『続猿蓑』『すみだわら』などを著しています。

1694年 – 51歳「旅を終の住処とする」

芭蕉、最後の旅

1994年(元禄7年)5月、芭蕉は江戸を発ち、伊賀上野へ向かいます。5月中に到着すると湖南や京を周遊しています。

9月芭蕉は、奈良から生駒山中を経由して大坂に入り、門弟の珍硯の屋敷に向かいました。旅の目的は、門人の之道と珍硯との対立を仲裁するためでした。之道と珍硯はいずれも一派(といっても蕉門の中のグループですが)を代表する存在であったため、その仲裁は簡単なことではありませんでした。

そうした心労からか、芭蕉は体調を崩し臥せりがちになってゆきます。10日夜に発熱・頭痛を訴えますが、これはいったん快復し、住吉大社に参詣などしています。ついで29日に下痢が悪化し容体は重篤化してゆきます。

10月5日には、南御堂(現在の御堂筋)にある花屋仁左衛門の座敷に病床が移され、各地へ「芭蕉危篤」の報が知らされました。知らせを受けた門人たちは、いそぎ芭蕉の枕頭に参集します。8日、芭蕉は辞世の句とされる発句を詠みます。

<旅に病んで夢は枯野をかけ廻る>

その後の病床の中でも芭蕉はこの句の推敲を重ねていたようです。しかし、最後を悟った芭蕉は10日には遺書を書き、12日午前4時ごろ息を引き取りました。享年51歳の人生でした。

松尾芭蕉の関連作品

おすすめ関連書籍・本

新版 おくのほそ道

『おくのほそ道』の原文、現代語訳、そして解説と盛りだくさんの内容の1冊です。芭蕉と曾良の旅した実際の旅程が分かる『曾良随行日記』も収録されています。『おくのほそ道』は文学的完成度を高めるため、多少編集されているのですね。

「奥の細道」をよむ

『おくのほそ道』の旅程を4つに分け、それぞれにテーマを見出して解説している書籍です。芭蕉の人生観・俳諧観である「不易流行」「かるみ」について深く理解することができます。著者の長谷川櫂は芭蕉と同じ俳人でもあります。

写真で歩く奥の細道

俳句を専門に研究していた久富哲雄が写した、昭和から平成まで50年間の「奥の細道」の100点以上の写真が掲載されています。芭蕉の本文に加え、訪ねた歌枕などにゆかりのある古歌も90首以上紹介していて内容が豊富です。

おすすめ関連動画

「おくのほそ道①」松尾芭蕉の履歴書と、隠密説についての話

江戸文化歴史検定1級をもつYoutuber・ほーりーさんが松尾芭蕉と『おくのほそ道』について3回に分けて解説しています。楽しく、そして詳しく解説してくれるので歴史に馴染みがない人にもおすすめです。

松尾芭蕉についてのまとめ

いかがでしたか。

この記事では、芭蕉の51年の人生を年表に沿って追体験してきました。芭蕉は、国語の教科書で必ず取り上げられる人物でありながら、その人生についてはあまり知られていないのではないかと思います。

その反面、芭蕉が詠んだ俳諧・発句は、これまで俳句になじみのなかった人にも、じつはとても身近でわかりやすい世界だと感じます。

最後に芭蕉のとっても人間的な魅力あるエピソードをひとつ。芭蕉は、当時から俳諧宗匠として有名人であり、当然ながら弟子もたくさんいました。その代表が「蕉門十哲」と呼ばれる人々です。

宝井其角、服部嵐雪、向井去来、内藤丈草、森川許六、杉山杉風、各務支考、立花北支、志太野坡、越智越人ら(※ )です。※ 一部をべつの門人とする説もあります。

彼らは、当然芭蕉の教えを受ける立場なのですが、それぞれに個性がありました。芭蕉もそれをみとめ、敢えて矯正したりはしませんでした。徒らに諭したとしても、本心から得心しなければ人は変わらない。それよりも本人の学びの中で血肉となるよう、実践して示すのみ。そんなリーダーとしての芭蕉の息遣いが感じられるようです。

芭蕉は常に「日々詠む俳句が辞世の句」というようなことを言っています。目の前のことに全力投球する姿は、現代を生きる私たちにも通じる信念だと言えるでしょう。

この記事をキッカケとして、松尾芭蕉と俳句の世界に興味をもっていただけたら嬉しいです!

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)

コメント失礼します

調べ学習で利用したのですが解かりやすかったです。

芭蕉についてもっと知りたくなりました。

記事を書いて下さり、ありがとうございます。

あああああああああああああ

拓殖ではなく、柘植です。

お邪魔します。

芭蕉の旅のスピードに関しては

徒歩だけと考えると速すぎかも知れませんが

馬などを活用したと考えればどうでしょうか?