チャールズバベッジは、19世紀に活躍したイギリスの数学者です。

突然ですが、現在このページを見ている皆さんは、何を用いてこのページを見ているでしょうか?スマホ?パソコン?それともタブレットでしょうか?

現在の社会では、インターネットに繋いで動作する機械が数多く存在し、ほとんどの家庭にはプログラミングによって動く機械が置かれています。現在の社会や生活はコンピューターによって支えられていると言っても、決して大げさではありません。

そして実は、それらのコンピュータの原型は全て、チャールズ・バベッジが作ったといってもいいものなのです。バベッジは「コンピュータの父」とも呼ばれ、予算の都合で実用化こそされませんでしたが、19世紀当時の技術と材料で、きちんと動作するコンピューターを設計していました。

「機械に計算を行わせる」という、当時としてはあまりにも画期的な発想と、それを実現させるべく設計を行ったバベッジは、紛れもない天才だったと言えます。その功績は現在も色あせず、現在でもイギリスには「チャールズバベッジ研究所」と名付けられた情報科学の研究所が存在するほか、ロンドンのサイエンス・ミュージアムには、なんと「バベッジの脳の半分」が展示されています。

そんな世界史上、そして現代社会の礎に純然たる功績を残しながら、意外なほどに日本ではあまり名の知られていない、チャールズ・バベッジという人物。

この記事では、バベッジの功績や発明品、人柄を中心に、その生涯を解説します。

この記事を書いた人

Webライター

フリーライター、mizuumi(ミズウミ)。大学にて日本史や世界史を中心に、哲学史や法史など幅広い分野の歴史を4年間学ぶ。卒業後は図書館での勤務経験を経てフリーライターへ。独学期間も含めると歴史を学んだ期間は20年にも及ぶ。現在はシナリオライターとしても活動し、歴史を扱うゲームの監修などにも従事。

チャールズ・バベッジとはどんな人?

| 名前 | チャールズ・バベッジ |

|---|---|

| 誕生日 | 1791年12月26日 |

| 生地 | イングランド・ロンドン |

| 没日 | 1871年10月18日(享年:79歳) |

| 没地 | イングランド・ロンドン |

| 配偶者 | ジョージアナ・ホイットモア |

| 埋葬場所 | ロンドン、ケンサル・グリーン墓地 |

チャールズ・バベッジの生まれ

チャールズ・バベッジは、1791年12月26日に、イギリス・ロンドンで生まれました。『タイムズ』紙によるバベッジの死亡記事では「1792年12月26日生まれ」とされていますが、これは誤りです。このような誤りが生じたのには、チャールズが洗礼を受けたのが1792年1月6日であったため、誕生と戸籍への登録年にズレが生じたことが理由であるとされています。

父であるベンジャミン・バベッジは金細工職人から銀行家に転身した人物であり、そのためバベッジ家は相当に裕福な家系でした。そのような家系に生まれたチャールズは、幼い頃から複数の家庭教師による英才教育を施され、本人も幼いながら機械の仕組みに興味を持つような、いわゆる”神童”であったようです。

そんな彼でしたが、10歳の頃には生死の境をさまようような発熱を経験。田舎の学校に通うことになります。両親はチャールズのことを心配し、学校に対して「あまり脳に負担を掛けないようにしてほしい」と依頼していましたが、チャールズはそのような中での教育に対し「ここまで暇だと、馬鹿になってしまうかもしれないと思った」と、後に不満を口にしています。

チャールズ・バベッジが数学に目覚めたきっかけ

前述の通り、幼い頃から”神童”として名高かったチャールズが数学に目覚めるきっかけは、ミドルセックス州にあるホルムウッド・アカデミーへの入学でした。

そこでチャールズを教育したのは、スティーブン・フリーマンと言う牧師だったそうで、チャールズは彼との出会いと、ホルムウッド・アカデミーの所蔵する数学や化学に関する書籍との出会いによって、数学と科学に対する強い興味を抱いたと言われています。

その後、ホルムウッド・アカデミーを出たチャールズは、2人の家庭教師を付けられながら、ほとんど独学で数学を学んでいたそうです。2人の家庭教師についてチャールズは、「一方の聖職者からは、特に何も得るものはなかった」「もう一方のオックスフォードの家庭教師からは、ケンブリッジに入学できるだけの古典を学んだ」と評しています。

そうして難関であるケンブリッジ大学のトリニティカレッジに入学したチャールズは、その蔵書であるゴットフリート・ライプニッツ、ジョゼフ=ルイ・ラグランジュ、トーマス・シンプソンら偉大な数学者たちの蔵書を読みふけると同時に、ケンブリッジの数学教育の質の低さに愕然としたようです。チャールズはケンブリッジの数学教育について「ニュートンの時代から何も進歩していない」と、痛烈な評価を後に述べています。

その結果、チャールズは自ら「解析数学学会」という研究団体を設立し、数人の同志たちと共に革新的な数学研究に励むようになったとされています。また、大学入学から2年後にケンブリッジ大学のピーターハウス・カレッジに移り、そこで数学者のトップになりましたが、卒業はしておらず、名誉学位を与えられる形で1814年に大学を出ています。

また、チャールズの興味は数学や化学だけにとどまっていたわけではなかったらしく、超常現象を研究する団体にも所属していたことが記録されています。

チャールズ・バベッジの妻と子

1814年に、チャールズはジョージアナ・ホイットモアと言う女性と結婚。自らがセントラルヒーティングシステムを設計した、ダッドマストン・ホールという豪邸を新居としましたが、その後ロンドンへと引越しをしています。

チャールズとジョージアナは8人の子を設けましたが、成人したのは4人だけ。ジョージアナも1827年に、若くしてこの世を去っています。ジョージアナがこの世を去った1827年には、父であるベンジャミンや次男、末の子供も相次いで亡くなっており、チャールズはその後、その悲しみを癒すためか1年間のヨーロッパ旅行に出かけていたようです。

この頃のチャールズは、既に階差機関の設計に着手していましたが、それを放ってまで旅行に出かける辺り、バベッジが家族を愛していたことと、それらを喪った悲しみを察することが出来そうです。

チャールズ・バベッジの性格

チャールズ・バベッジの性格は、良く言えば職人気質で真っすぐ。悪く言えば頑固で偏屈だったと言えそうです。家庭教師に対して「得るものは何もなかった」と発言しているあたりからも、若干偏屈な彼の気性は読み取れるかと思います。

特に彼の音楽嫌いは有名であり、オルガン演奏などを行うストリートパフォーマーに対しては嫌悪を通り越して憎悪すら覚えていたようです。ストリートでの手回しオルガン演奏が聞こえると、その場所に乗り込んでパフォーマーを罵倒していたことが記録に残っています。彼はストリートパフォーマーの演奏に対して「数千人に精神的苦痛を与え、多くの知的労働者の時間を奪うことで金銭的損害を与える悪」だと考えていたことも記録に残されています。

若干偏執的な部分も記録に散見され、『通りの迷惑の観察』という彼が出版した書籍には「80日間で165回の”迷惑”を数えた」という記載が見られるほか、ある工場の壊れた窓ガラスの数を数え、その原因を考察した本を出版するなど、常軌を逸している面も見られます。

また、世襲貴族の制度を嫌悪していた事も記録されており、世襲可能な貴族としての地位提供を申し出られた時にはこれを固辞し、一代貴族の地位提供を望んだというエピソードも残されています。しかし一代貴族の地位は認められず、結局チャールズは生涯を平民として過ごしました。

これらのエピソードを「天才ゆえの奇矯」ととるか「気の触れかけた奇人」と見るかは人それぞれですが、チャールズが”数”というものに異常なほど執着していたことや、若干自己中心的すぎるきらいがあったこと、そして自身の考えにはとことん真っすぐだったことは、動かしようのない事実であると考えられそうです。

チャールズ・バベッジの死因

前述の通り、晩年に至るまで解析機関の設計と改良を行っていたチャールズでしたが、彼は1871年10月18日に、79歳でこの世を去ってしまいました。直接的な死因は、腎臓を患ったことで併発した膀胱炎であることが明らかになっています。彼の遺体は、ロンドンのケンサル・グリーン墓地に埋葬され、現在も観光客が訪れることが可能となっています。

また、バベッジの脳は分割されて標本として保管されており、一方はイングランド王立外科医師会に保管、もう一方はサイエンス・ミュージアムにて、なんと一般にも公開されています。倫理的に見ると若干眉をひそめたくなる話ですが、個人としては一見の価値のある展示ですので、ロンドン旅行の際にはぜひともお立ち寄りください。

チャールズ・バベッジが影響を受けた考え方

チャールズ・バベッジの思想に強く影響を与えたものとしては、インド思想があげられます。インド思想の中でも、チャールズはとりわけインド論理学に強く影響を受けており、そのため彼の考え方は、キリスト教的というよりは、ヒンドゥー教的であると言われることもあります。

もっとも、チャールズの生きた時代の数学者がインド論理学などのインド思想に影響を受けることはさほど珍しい事ではなかったらしく、チャールズの他にも、フレデリク・ウィリアム・ハーシェルやオーガスタス・ド・モルガンなどの数学者も、インド論理学に影響を受けている部分が、思想の中に散見されています。

しかしながら、チャールズはヒンドゥー教徒であったわけではなく、むしろ幼少の時からこの世を去るまで、敬虔なプロテスタントとして信仰を持ち続けていたようです。

チャールズ・バベッジの発明品

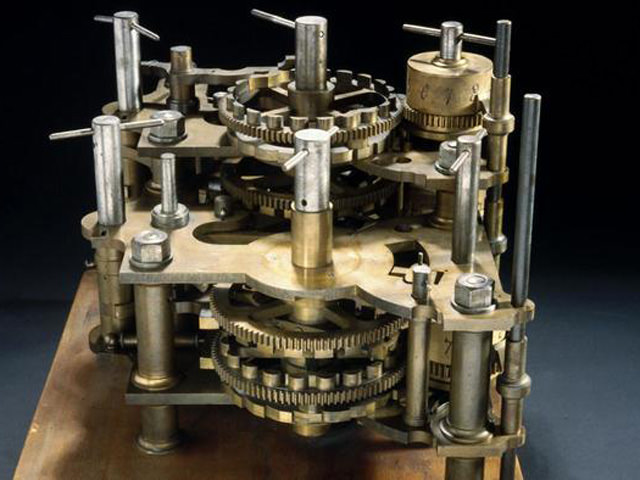

発明品①:「階差機関」

チャールズ・バベッジの名前を聞いたことがある方は、それと同時に「階差機関」と「解析機関」という言葉もセットで聞いたことがあるかと思います。チャールズはこの二つの機関に関する構想によって、現代で「コンピューターの父」と呼ばれるようになったのです。

チャールズが誕生したころ、様々な科学や研究で基礎として使われる「数表」は、計算手と呼ばれる労働者が、それぞれ流れ作業的に単純な計算をするという、アナログな方法で作られていました。人の手による計算であるため、ケアレスミスによって信用に値しない値が出ている数表も、当時は数多く存在していたようです。

チャールズはそのような現状を見て「そんな計算は蒸気機関にでもやらせればいい」と考えたとされています。その発想を原点にして生まれたのが、蒸気機関によって動く計算機である「階差機関」という発想だったのです。

しかしチャールズによる階差機関開発は最終的にとん挫。これは部品の設計に伴う技術的な問題ではなく、金銭的な問題や時間的な問題によるものであり、チャールズが考案した階差機関の設計そのものは、問題なく動作することが後の世で証明されています。

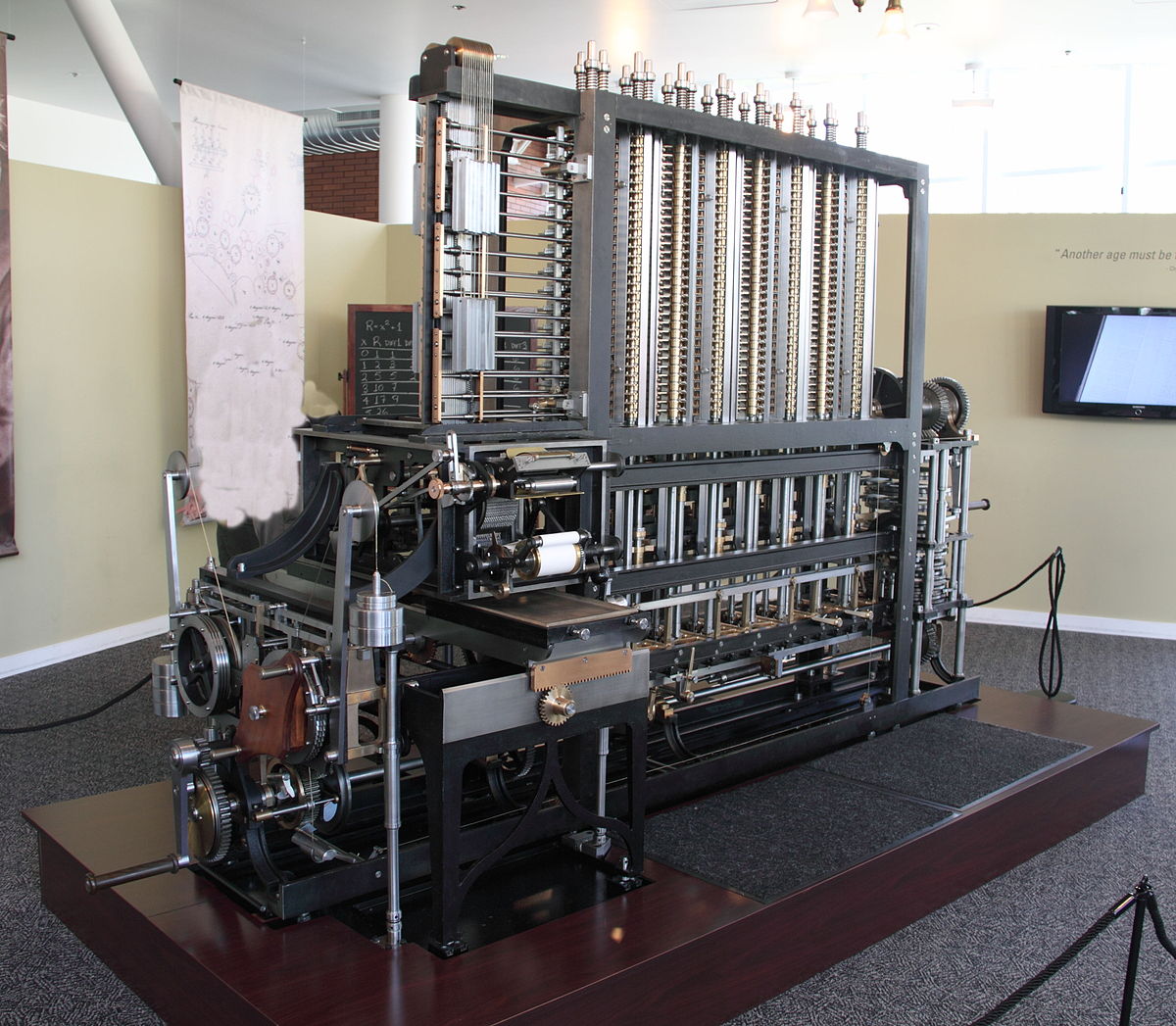

発明品②:「解析機関」

前述の「階差機関」の発明がとん挫してから、チャールズは少しの間、研究への情熱を失ってしまっていたようです。そんなチャールズに再び情熱を取り戻させたのは、エイダ・ラブレスと言う一人の少女でした。

数学に優れた能力と関心を示すエイダとの触れ合いの中で、チャールズは階差機関の発展形である「解析機関」を構想します。

チャールズが構想した解析機関は、計算に必要な数を人の手で入力しなくてはならない階差機関とは異なり、計算式や数列を記録したパンチカードを機関に読み込ませることで、半自動的に計算による数列を出力できるというもの。すなわち、現在の社会におけるプログラミングの原型とも言えるシステムでした。

エイダもこの研究や設計に携わっていたとされ、解析機関のバグの発見や、動作確認のためのプログラムを作成していたことが明らかになっています。そのため彼女は「世界最初のプログラマー」と呼ばれることもあり、プログラミング言語の中には彼女の名前にちなんだ「Ada」という言語も存在しています。

チャールズは解析機関の改良に余念がなく、その設計は晩年まで続きました。しかしチャールズ自身はその完成を見ることはできず、1871年に永眠。チャールズの死後、息子のヘンリー・バベッジが、父の研究をもとにした「解析機関2号機」を発表しましたが、それは厳密にはチャールズの設計した解析機関の一部を流用した、全く別の装置に過ぎないものでした。

そして2011年に、イギリスのプログラマーであるジョン・グラハム=カミングが「バベッジが設計した」解析機関の設計プロジェクトを開始。バベッジの没後150周年に当たる2021年の完成を目指して、現在も設計が行われています。

その他の発明や功績

「コンピューターの父」として、「階差機関」と「解析機関」を設計した功績がクローズアップされがちなチャールズ・バベッジですが、彼はそのような機械設計の他にも、様々な分野に功績を残しています。

中でも有名なのは暗号解読に関する功績で、ヴィジュネル暗号と呼ばれる難解な暗号を解読し、イギリス陸軍の作戦行動に大きく影響を与えたことでしょう。しかし、その有用性から発見はしばらく秘密にされ、そのために暗号解読の成功者の名誉は、数年後に同様のヴィジュネル暗号を解読した、プロイセンの将校に与えられてしまっています。

また、機関車の部品の一つであるカウキャッチャーの発明や、実用化こそされませんでしたが検眼鏡の発明などにも携わり、当時の技術発展に大きく貢献しています。

現在の我々の生活に関わるところから、コンピューターの部分にまつわる功績だけがクローズアップされがちなチャールズですが、その他の発明や功績も当時としては画期的なものばかりであり、チャールズの優れた頭脳を端的に示しています。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)