アントニオ・ヴィヴァルディは、17世紀・18世紀あたりの音楽の時代である「バロック時代」に活躍した作曲家の1人です。

作曲家としての作品数は非常に多く、様々な楽器によって奏でられる協奏曲は500曲以上・芝居をしながら歌を歌うオペラは現在確認できるものだけで52曲・曲をいくつかの楽章に分けるソナタは73曲と多数の作曲を行っていたとされます。

また完成しないままの曲や紛失してしまった楽譜・さらには作曲家たちと共同で作ったとされる曲などを含めるとヴィヴァルディは生涯で800曲以上の作曲をしたとされています。

多数の曲を作る中でヴィヴァルディの名前はイタリアのみならずヨーロッパ全体に広まっていったようで作曲を依頼されたり、作曲したオペラが上演されたりと人気の作曲家になりました。さらにはローマ教皇の前でも曲を披露したとされ、その才能は他の音楽家たちも羨むほどでした。

しかし全てが順風満帆だった訳ではなく晩年は支援してくれていた人が亡くなり、公演を開催出来なくなるなど金銭的にも厳しく、さらには戦争が始まり世間の音楽への関心が薄れたこともあり思うような活動は出来ませんでした。

それでも後世には多大な影響を与えており1955年に出された「四季」のレコードは現在までに2500万枚を超える売上になっています。

今回は現代でも有名な曲「四季」をはじめ多くの曲を残したアントニオ・ヴィヴァルディの才能に魅せられもっとヴィヴァルディの魅力を知ってもらいたいと思っている筆者が分かりやすく曲や生涯を年表にまとめていきます。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

アントニオ・ヴィヴァルディとはどんな人物か

| 名前 | アントニオ・ヴィヴァルディ |

|---|---|

| 誕生日 | 1678年3月4日 |

| 没日 | 1741年7月28日(63才) |

| 生地 | ヴェネツィア共和国・ヴェネツィア |

| 没地 | 神聖ローマ帝国・ウィーン |

| 埋葬場所 | ウィーンの貧民墓地 (後に取り壊され現在はウィーン工科大学の構内) |

ヴィヴァルディの生涯をハイライト

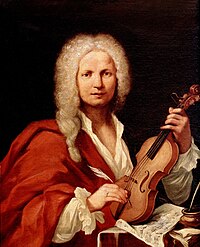

出典:Wikipedia

まずはヴィヴァルディの生涯を簡単に解説しましょう。

1678年、イタリアのヴェネツィアで生まれたヴィヴァルディは、理髪師と町医者を兼任し、名ヴァイオリニストでもあった父の下で音楽を学びながら育ちます。そして、庶民階級であった彼は聖職者になるためにサン・ジェミニアーノ教会付属学校に入学しました。

その後、司祭となったヴィヴァルディは、1703年にピエタ慈善院付属音楽院でヴァイオリンの教師となります。この慈善院は、捨て子の養育を目的に建造された施設であり、彼は作曲家としての活動をしながら才能ある女子に音楽を教えました。

そして、1713年頃にオペラ作曲家としての活動に力を入れ始めたヴィヴァルディは、5年間で10曲のオペラを上演して人気を集めます。人気作曲家となった彼はヨーロッパ各地を旅行し、演奏会やオペラ上演などを行いました。

この頃、彼は神聖ローマ皇帝カール6世への楽曲献呈やローマ教皇ベネディクトゥス13世の御前での演奏なども行っており、作曲家として最高峰の名声を博していました。また、この時期に代表作である「四季」を含む「和声と創意の試み」を出版しています。

しかし、彼が活動の中心としていたイタリアでは音楽の流行が移り変わり、ヴィヴァルディの音楽は次第に評価されなくなっていきました。さらに、様々なトラブルが連続して発生し、上演を行うことができない状況が続きます。そして、失意のまま体調を崩し、63歳で死去しました。

ヴィヴァルディの性格とは

ヴィヴァルディの性格は、一説によると様々な面において対照的な要素を持つ、複雑な性格をしていたようです。

彼は喘息などの持病があり、司祭としてミサを行うことができないほど体が弱い人物でした。しかし、内面的には気性が激しく他人と衝突しやすい性格であり、すぐにイライラしてしまっていたようです。そして、その直後には冷静さを取り戻していました。

また、信仰心に厚く神秘主義的な面を持ちながら、自身に対して一定の利害関係が働くと現実主義的な思考をできる人物でもありました。他にも、いたずら好きでユーモアな性格も持ち合わせていたようです。

「赤毛の司祭」とあだ名を付けられた

出典:Wikipedia

15歳の頃に神学校に入学し、25歳で司祭となったヴィヴァルディは「赤毛の司祭」を意味する「Il Prete Rosso(イル・プレーテ・ロッソ)」というあだ名を付けられていました。

実は、彼の父であるジョヴァンニ・バッティスタ・ヴィヴァルディも赤毛であり、「赤色」を意味する「Rossi(ロッスィ)」のあだ名が付いています。彼らは親子揃って赤毛の音楽家でした。

また、ヴィヴァルディには「ミサをあげない司祭」というあだ名も付けられていました。その由来は、彼が喘息の持病によって、司祭の職務であるミサを行うことが困難であったことにあります。

ヴィヴァルディが影響を与えた人とは

作曲家としてのヴィヴァルディの才能は誰もが羨むほどのものでその影響を受けた人物がヨハン・ゼバスティアン・バッハでした。バッハはヴィヴァルディが作曲をした楽譜を持っていたほか、ヴィヴァルディの曲を自ら編曲していたとされています。

ドイツで活動していたバッハにとってイタリアで活動していたヴィヴァルディの曲は新たな音楽を知るきっかけにもなったと考えられ、ヴィヴァルディの曲、10曲を自分で編曲をし発表していることからもバッハはヴィヴァルディから多大な影響を受けたことが分かりますね。

アントニオ・ヴィヴァルディの死因とは

生涯のほとんどを作曲に費やし、多くの作曲依頼、オペラ公演などを作り上げていたヴィヴァルディですが実は晩年は悲しいものでした。

様々なオペラ公演を手がけていたものの人気は長くは続かず失敗、自分の大切な楽譜などを売りながらお金のやり繰りをしていたようですが徐々に体調を崩しがちになり1741年にウィーンの劇場宿舎で亡くなりました。

死因は内臓疾患と言われることもありますが実は詳しいことは未だ不明で謎の死を遂げているのです。しかも亡くなった次の日には貧しい人たちが入っていた墓地に埋葬されており決して有名作曲家とは思えない最期だったようです。

ヴィヴァルディの代表作・曲

四季

中学校で必ずと言っていいほど習うヴィヴァルディの「四季」は1725年に出された「和声と創意の試み」というヴァイオリンのために作られた協奏曲の一部分です。「和声と創意の試み」は12曲で構成されておりその中の第1番~第4番までのことを「四季」というのです。

それぞれ1番を「春」2番を「夏」3番を「秋」4番を「冬」としており各季節をイメージした曲となっているので季節によってガラリと雰囲気が変わるため聞いていてとても面白いですよ。

春

1番はじめに奏でられる「春」は四季の中でも1番有名なメロディーだといっても過言ではないくらいの音楽です。

「春」は小鳥が喜ぶように鳴いている様子や川が流れている様子、風の音さらには風に揺れる草原の音などをイメージした曲になっています。

時に嵐が訪れるなど曲の中にも物語があり聞いているだけで風景が思い浮かびますよ。そして曲の中でも特にヴァイオリンのソロは圧巻で感動します。

夏

春とはうってかわって「夏」はとても暗く怖いイメージの曲です。夏の暑さやけだるさを表現しているかと思えばいきなり嵐が来る様子に変化し動物たちが怖がっているような雰囲気になります。

さらに嵐が去った後の大地は育っていた草木がすべてなぎ倒されているようで夏はすべて悲壮感漂う音楽になっています。

これはヴィヴァルディが生まれ育った町ヴェネツィアでは夏に嵐が訪れることが多かったそうでヴィヴァルディ自身も夏にいいイメージがなかったのではないかと考えられているようです。

秋

「秋」といえば収穫ですよね。この曲でも収穫を祝う様子が表現されています。

お祝いに多くの人がお酒を飲み騒いでいる様子、お酒を飲んで皆が眠っていく様子と一連の宴の楽しさが表れている音楽です。

後半には冬に備えての狩りをする様子も表現されており人々の暮らしを描いた曲になっています。

冬

「冬」の音楽も多くの人が聞いたことのあるであろう曲です。

冬の寒さに凍えて歯を食いしばっている様子や冷たい風の様子を表現しています。特に歯ぎしりの様子はヴァイオリンの低い音で表現されていて聞いていると面白いですよ。

中盤からは暖かい家の中の様子を描いておりガラリと雰囲気が変わります。優雅なメロディーでなんとも平和な様子です。

そして最後はこの冬を乗り越えれば春がまた訪れるんだという我慢するような様子で曲が終わります。

「四季」というだけあって全ての季節を通して聞くと変化を感じながらも一連の流れとして聞くことができ圧倒されるような感覚になります。ぜひ聞いてみてください。

調和の霊感

調和の霊感は1711年に発表された協奏曲です。四季と同様12曲で構成されておりヴィヴァルディの協奏曲の中では1番最初に出された曲となっています。

この協奏曲の特徴は12曲で構成されているため、12番まであるのですが長調と短調が交互になるよう考えられています。

つまり1番が長調で2番が短調という風になっているので12番までコロコロと音楽のイメージが変化するのです。(ただし最後の12番は長調で終わらせたかったため11番は短調になっています。)

12曲ある協奏曲のほとんどがヴァイオリンのために作られておりヴィヴァルディのヴァイオリン好きが伺えますね。

フルート協奏曲集

1729年頃発表されたフルート協奏曲集は音楽で史上初めてのフルートのために作られた協奏曲です。音楽出版社からの依頼を受けて作られた協奏曲とされており6つの曲からなっています。

この曲は以前から作曲してあった曲をフルート用に編曲をして作られたようで実際に6つあるうちの5曲は原曲があることが確認されています。

タイトル通りフルートが軸となって奏でられる協奏曲ではヴェネツィアの風景が思い浮かぶように表現してる上、音色も美しくぜひ聞いていただきたい1曲です。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)