ヴァスコダガマは、15世紀末から16世紀初頭にかけて活躍したポルトガルの探検家です。ヨーロッパとインドをつなぐ航路を初めて発見した人物であり、大航海時代の英雄の1人として知られています。

ヴァスコダガマがインド航路を発見したことは、ポルトガルの海外進出の契機となり、その後ポルトガルは栄華の時代を迎えます。ヴァスコダガマの功績がなければ、かの有名なフランシスコ・ザビエルが日本を来訪することもなかったかもしれません。

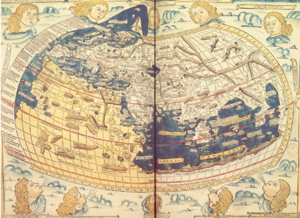

まだ正確な世界地図がなかった当時、未知なる領域は海水が煮えたぎり魔物が住んでいる危険地帯だと信じられていました。未踏の領域へと足を踏み入れるのは、冒険家達にとってもとても勇気がいることだったのです。

そういった恐怖心を乗り越え、それまでの限界を打ち破ったヴァスコダガマの偉業は、歴史上とても意味のある出来事でした。

本記事では、ヴァスコダガマの生涯や功績について、学生時代ポルトガルに留学し大航海時代というポルトガルの繁栄の歴史に魅了された筆者がご紹介します。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

ヴァスコダガマとはどんな人物か

| 名前 | ヴァスコ・ダ・ガマ |

|---|---|

| 誕生日 | 1469年ごろ |

| 没日 | 1524年12月24日 (25日とも言われる) |

| 生地 | ポルトガル シーネス |

| 没地 | インド コチン |

| 配偶者 | カテリナ・デ・アタイデ |

| 埋葬場所 | ジェロニモス修道院 (ポルトガル・ベレン地区) |

ヴァスコダガマの生涯をハイライト

まず初めに、ヴァスコダガマの生涯について簡単にご紹介しましょう。

- ポルトガル南部の港町シーネスで誕生

- 国王の命により、ポルトガルとインドへをつなぐ新航路を開拓

- インド提督に任命され、軍事力を利用してインドでの香辛料貿易を独占

- 3度目の航海の途中で体調を崩し、インドで死去

ヴァスコダガマは、ポルトガル南部のシーネスという町で誕生しました。役人の父と、イギリス名家の出身の母のもとに、長男パウロ、次男ジョアンに続く三男として生まれます。シーネスは港町だったため、ヴァスコにとって海は幼少期から身近な存在でした。

ヴァスコは28歳のとき、国王によってインドへの新航路を発見するよう命じられます。当時のポルトガルは深刻な財政難にみまわれており、国家の立て直しをはかるべく香辛料の豊富なインドとの直接貿易を行おうとしていました。

1497年、ヴァスコダガマ率いる4隻の艦隊は航海に出発します。アフリカ西沿岸を南下し、アフリカ大陸最南端の喜望峰を通過して、約1年後インドのカリカットに到着しました。ヴァスコダガマは、ヨーロッパからインドへの航路を切り拓いた最初の人物となったのです。

功績が認められインド提督に任命されたヴァスコダガマは、その後も2度のインド航海を行い、軍事力を用いて現地の貿易権を独占し、ポルトガルのインド洋支配に貢献します。

しかし、3度目の航海の途中で体調を崩し、ヴァスコダガマはインドのコチンで死去します。現地での葬儀の後、遺体は母国ポルトガルに移送され埋葬されました。現在は、ベレン地区のジェロニモス修道院にその棺が安置されています。

ヴァスコダガマが開拓した航路

ヴァスコダガマが開拓したのは、ポルトガルのあるイベリア半島から、アフリカ西沿岸を南下し南端の喜望峰を経て、インドのカリカットへ向かう新航路です。1488年、バルトロメウ・ディアスというポルトガルの航海士が既に喜望峰まで到達していましたが、それより先はまさにポルトガル人未踏の海域でした。

ヴァスコの率いる艦隊は、1497年7月にリスボンを出発し、アフリカの西沿岸を南下、その後大きく大西洋を回り込みアフリカ南端の喜望峰を通過します。ここまでで4ヶ月が経過していました。

その後、アフリカ東沿岸を北上し、モザンビークやモンサバ、マリンディといった都市で食糧や案内人を確保しながら進みます。そしてアラビア海を横断し、出発からおよそ11ヶ月後、目的地インドのカリカットへ到着します。

ヴァスコダガマの性格・人柄

ヴァスコダガマは忠誠心が強く真面目な性格だったことが、以下のエピソードから分かります。

ヴァスコがインドに到着しカリカット王に謁見したとき、来訪の目的を廷臣に伝えるように命じられました。しかし、ヴァスコは「私はポルトガル国王の大使なので、王に直接話す」と主張して聞かなかったと言います。

また、ポルトガルから持参した国王への贈り物を見た現地の役人やイスラム商人がそのみすぼらしさを指摘すると、「これはポルトガル王からではなく、大使である私からの贈り物だ。王からの贈り物であれば、もっと豪華なものになるはずだ」と言い返したそうです。

この発言から、ヴァスコがポルトガル王の代理人として王国の立場を守ろうとする、王への強い忠誠心と責任感が感じられます。

ヴァスコダガマの家族構成

ヴァスコダガマには父、母、2人の兄と2人の弟、1人の妹がおり、三男ヴァスコを含めた8人家族でした。父のエステヴァンは、ポルトガルの王族に仕えた騎士階級の人物で、後にヴァスコの生まれ故郷シーネスの市長にも就任しています。

母のイサベルはイギリスの名家の娘でした。また、兄のパウロも探検家でありヴァスコと共に第1回インド航海に加わりましたが、帰国前に病死してしまいます。

また、ヴァスコダガマは第2回航海後、名家の娘カテリナ・デ・アタイデと結婚し6人の息子と1人の娘をもうけました。長男のフランシスコは、父の3回目の航海に同行し、後に彼の称号と財産を相続します。

次男のエステヴァンは、インド総督に就任するもその後ヴェネチアに移住し、三男のパウロ、四男のクリストヴァンは、それぞれマラッカとエチオピアで戦死しています。五男のペドロと六男のアルヴァロは、マラッカの長官に就任しています。

ヴァスコダガマの功績

功績1「ポルトガルとインドを結ぶ新航路を開拓」

ヴァスコダガマは、ヨーロッパとインドをつなぐ航路をヨーロッパ人として初めて開拓した人物です。国王に命じられインド航海へ出発したヴァスコでしたが、その道のりは決して容易なものではありませんでした。

行く先々で突然先住民に襲撃されたり、解血病で乗組員を次々に失うなど、数々の困難が一行を襲いました。総勢約170名の乗組員だった乗組員は、2年に及ぶ航海を終えて帰国したときには55名になっていました。

しかし、ヴァスコが開拓した新航路によってインドとの交易が可能になり、その後のポルトガルの経済状況は大きく好転しました。さらに、ヴァスコのもたらしたインド洋地域の情報は、その後のポルトガルの東アジア進出につながる大きな成果となりました。

功績2「香辛料貿易の成功で祖国に莫大な富をもたらす」

ヴァスコダガマによるインドとの直接貿易の成功によって、ポルトガルには莫大な利益がもたらされました。もともとカリカットでの貿易はイスラム系商人が支配しており、ヨーロッパの国々が香辛料を手に入れるには高額なマージンの支払いが必要でした。

肉食のヨーロッパ人にとって、肉の長期保存を可能にする香辛料は貴重で、金と同額で売買されるほど高価なものでした。ヴァスコダガマのインド航路発見によって、インドとの直接貿易が可能になり、安価で香辛料を手に入れることができるようになったのです。

ポルトガルは、香辛料貿易によって巨額の富を得、ますます力をつけていきました。

功績3「ヨーロッパ諸国のアジア進出の先駆者に 」

ヴァスコダガマのインド航海は、ヨーロッパ諸国が本格的にアジア地域へ進出し、その勢力を拡大させていく重要な契機となりました。

ヴァスコの航海のあと、ポルトガルはマレー半島やセイロン島を侵略し、またマカオにも要塞を築き貿易拠点とします。また、フィリピンには1521年スペイン人の探検家マゼランが到着し、その後スペインはフィリピンを攻略し領地としました。

軍事力を利用して敵対する勢力を排除し、現地の貿易を支配する姿勢は、その後のヨーロッパ諸国の植民地政策の始まりでもあったのです。

ヴァスコダガマにまつわる都市伝説・武勇伝

都市伝説・武勇伝1「功績をたたえた修道院が約1世紀かけて建てられた」

ヴァスコダガマのインド航路開拓の功績をたたえ、時の王マヌエル1世によってベレン地区にジェロニモス修道院が建てられました。ヴァスコによって成功した香辛料貿易による巨万の富をつぎ込んで建設され、建設期間はおよそ1世紀に及んだといいます。

ヴァスコダガマがもたらした功績が国家にとってどれほど大きいものだったかを、この豪華絢爛な建造物が示していると言えるでしょう。

マヌエル様式の最高傑作と言われており、世界遺産にも登録されているジェロニモス修道院は、今でもリスボンで必見の観光地として人気があります。礼拝堂には、ヴァスコダガマの棺が安置されています。

都市伝説・武勇伝2「ヴァスコダガマに航海の知識はあまりなかった?」

一部の資料によれば、ヴァスコダガマには航海の知識があまりなかったとも言われています。

ヴァスコが無事にインドへ辿りつくことができたのは、熟練の船乗り達や、天体観測や遠洋航海術に長けた乗組員が船団に加わっていたこと、そしてマリンディで雇ったインド商人の案内人が非常に優秀だったからであるという説があります。

そもそもヴァスコがインド航海の司令官に任命されたのは、国王がヴァスコの航海術ではなく「交渉力」や「統率力」を買っていたからだと言われており、目的を達成したヴァスコは結果的にその実力を証明したと言えるでしょう。

都市伝説・武勇伝3「慎重な性格が災いし貿易交渉に苦戦…」

ヴァスコダガマは、とても用心深い性格でした。特にイスラム教徒へはとても強い警戒心を持っており、航海の途中で立ち寄った東アフリカの国々では、ムスリムの住民に近づかないよう船を沖に停泊し、使者を派遣して交渉を行いました。

しかし、それは東アフリカ圏の貿易の慣習に反していたため、現地の人々の不信感を強めてしまいます。結果として、一行は食糧や水の確保に苦戦し、武力を行使して略奪せざるを得なくなりました。

さらに、インドでも同じように艦隊を沖にとめて交渉を行ったヴァスコは、現地のリーダーに「海賊ではないか」と怪しまれ軟禁状態にされてしまいます。またもや武力を使って脱出しますが、その結果インドとの関係は決して良好なものとは言えなくなってしまいました。

都市伝説・武勇伝4「伝説の王国プレスター・ジョンの存在」

ヴァスコダガマの航海には、インド航路開拓の他にも実はもう一つ目的がありました。それは、当時ヨーロッパでその存在を噂されていた東方のキリスト教国「プレスター・ジョンの王国」を見つけ、友好関係を築くことでした。

中世ヨーロッパ世界では、プレスター・ジョンと連携することでイスラム勢力に対抗することができると考えられていました。各国がプレスター・ジョンの国をいち早く見つけるべく、冒険家や航海士を募り、支援していたのです。

ポルトガル国王は、プレスター・ジョンの国はアフリカの内陸に存在すると信じ、ヴァスコダガマ一行を送り出します。しかし、結局ヴァスコの航海では、王国との接触を果たすことはできませんでした。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)