「藤原不比等ってどんな人だっけ?」

「藤原不比等は教科書で習ったけど、何をした人か覚えてないや。」

「藤原の名前の人多すぎて、覚えにくいな。」

藤原不比等というとこんなイメージではないでしょうか。父の「藤原鎌足」の存在感が強くて少し陰に隠れがちなイメージがあります。

そんな藤原不比等ですが実はなかなかの苦労人で、後ろ盾もないまま自らの努力で道を切り開いていったパワフルな人だったのです。学者肌で出来るだけ目立たず人に、妬まれたりしないように非常に気を配っている人だったといいます。

そんな目立たず陰に徹した政治家、藤原不比等の人生を、里中満智子さんの「天上の虹」の影響で飛鳥時代・奈良時代のマニアである筆者が彼の人生に迫っていけたらと思います。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

藤原不比等とはどんな人物か

| 名前 | 藤原不比等 |

|---|---|

| 誕生日 | 659年 |

| 没日 | 720年9月9日 |

| 生地 | 大和(奈良県) |

| 没地 | 大和(奈良県) |

| 配偶者 | 蘇我娼子、五百重娘、賀茂比売、 県犬養三千代 |

| 子 | 武麻呂、房前、宇合、麻呂、宮子、 長娥子、多比能 |

| 埋葬場所 | 不明 |

藤原不比等の生涯をハイライト

659年に藤原鎌足の次男として、大和国で生まれました。667年に近江京に遷都したため、父に付いて近江(滋賀県)で過ごしたと見られています。11歳の時に、父鎌足を失くたため大きな後ろ盾もなく、14歳の時に673年に大舎人という下級役人になったといいます。「藤原史」という名前の記述が見られます。

天武天皇時代の後期に、従兄弟の中臣大島とともに草壁皇子に仕えたといわれています。そして、持統天皇の時代になると、重用されるようになり「飛鳥浄御原令」の編集に携わったと言われています。

40代前後に文武天皇を即位に尽力した功績もあり、697年に「大宝律令」の編集の中心的人物となりました。そして娘の宮子を文武天皇の夫人にすることに成功し、後に宮子が産んだ子が聖武天皇として即位します。これにより藤原氏は遂に天皇の外戚になるのです。そしてもう一人の娘である光明子は、藤原不比等の死後ですが、皇族以外で初めて皇后になりました。

また息子も多く恵まれ、後に「藤原4兄弟」と言われた兄弟も活躍しはじめていました。藤原氏の黄金時代を築く礎を築いたのです。そんな中720年に、藤原不比等は手がけていた養老律令施行前に薨去しました。享年63歳でした。

草壁皇子に仕え、持統天皇に抜擢される

藤原不比等は父の藤原鎌足が天智天皇の元で活躍していた関係で、天武朝の時には下級役人でくすぶっていました。しかし天武朝の後期に、皇太子草壁皇子に仕えることに成功したのです。そして天武天皇が崩御し持統天皇の時代になると、「飛鳥浄御原令」編集で名前が出てくるようになります。父の藤原鎌足と同じように、異例の出世を遂げたのです。

元々中臣家は神事の祭祀を司る下級貴族でしたが、中臣鎌足一代で大出世をした一族でした。その中臣鎌足も、藤原不比等が13歳の時に他界してしまいます。そして一族が天智天皇の時代に近江朝で活躍していた関係もあり、天武朝の時に一族の要人が処罰されていました。その為に藤原不比等は、決して恵まれたスタートとは言えなかったのです。

藤原不比等に関連する人物

藤原不比等に関連する人物で、特に影響のあった人物を上げていきたいと思います。主だった人物が以下になります。

藤原(中臣)鎌足

藤原不比等の父である、飛鳥時代の政治家です。天智天皇に仕えました。下級貴族だった中臣氏から持ち前の頭脳と行動力で、最終的には最上位の「大織冠」と呼ばれる冠位を得て、異例の出世を成し遂げました。藤原不比等が13歳の時に亡くなっています。

天智天皇

藤原不比等の父、藤原鎌足が仕えた第38代天皇です。父鎌足と共に、大化の改新を主導しました。実は藤原不比等が、天智天皇の御落胤だったという伝説があります。そのことは後述で詳しく説明致します。

草壁皇子

天武天皇と持統天皇の間に生まれた皇子です。皇太子に任命されていました。藤原不比等は、従兄弟の中臣大嶋と共に草壁皇子に仕えたと言われています。東大寺正倉院の宝物として「国家珍宝帳」に記載されている「黒作懸佩刀」は草壁皇子から不比等に授けられた皇子の護り刀であると伝えられています。

持統天皇

第41代天皇であり、藤原不比等が仕えた草壁皇子の母です。草壁皇子に仕えていた縁から藤原不比等を厚遇し、「大宝律令」の編集を任せたりして藤原不比等を重用したといいます。そして藤原不比等が持統天皇の孫にあたる文武天皇即位に貢献したため、より持統天皇は藤原不比等を信頼したといわれています。

藤原光明子

藤原不比等の娘で、聖武天皇の皇后です。日本で初めて皇族以外で皇后になりました。そして藤原氏の摂関政治の基礎を築くことになりました。

藤原宮子

藤原不比等の娘で、文武天皇の夫人となりました。藤原不比等は、文武天皇を天皇に擁立することに貢献したために、娘の「宮子」を夫人にすることができたのです。後に宮子が皇子を産み、その子が聖武天皇として即位することになりました。これにより藤原不比等は天皇の祖父となったのです。

「太政官」に就くことができる「藤原氏」の祖になる

698年には藤原不比等の子孫のみが「藤原氏」を名乗ることができ、「太政官」になることができる家系であるとされました。「藤原」という名字は父藤原鎌足が天智天皇に賜った名前ですが、藤原不比等の従兄弟たちは従来通り中臣姓を名乗って、神事祭祀を司っていたといいます。

これにより藤原氏の役割が明確になったため、藤原不比等が実質の「藤原家の始祖」と言われています。

藤原不比等の功績

功績1「大宝律令を編集したこと」

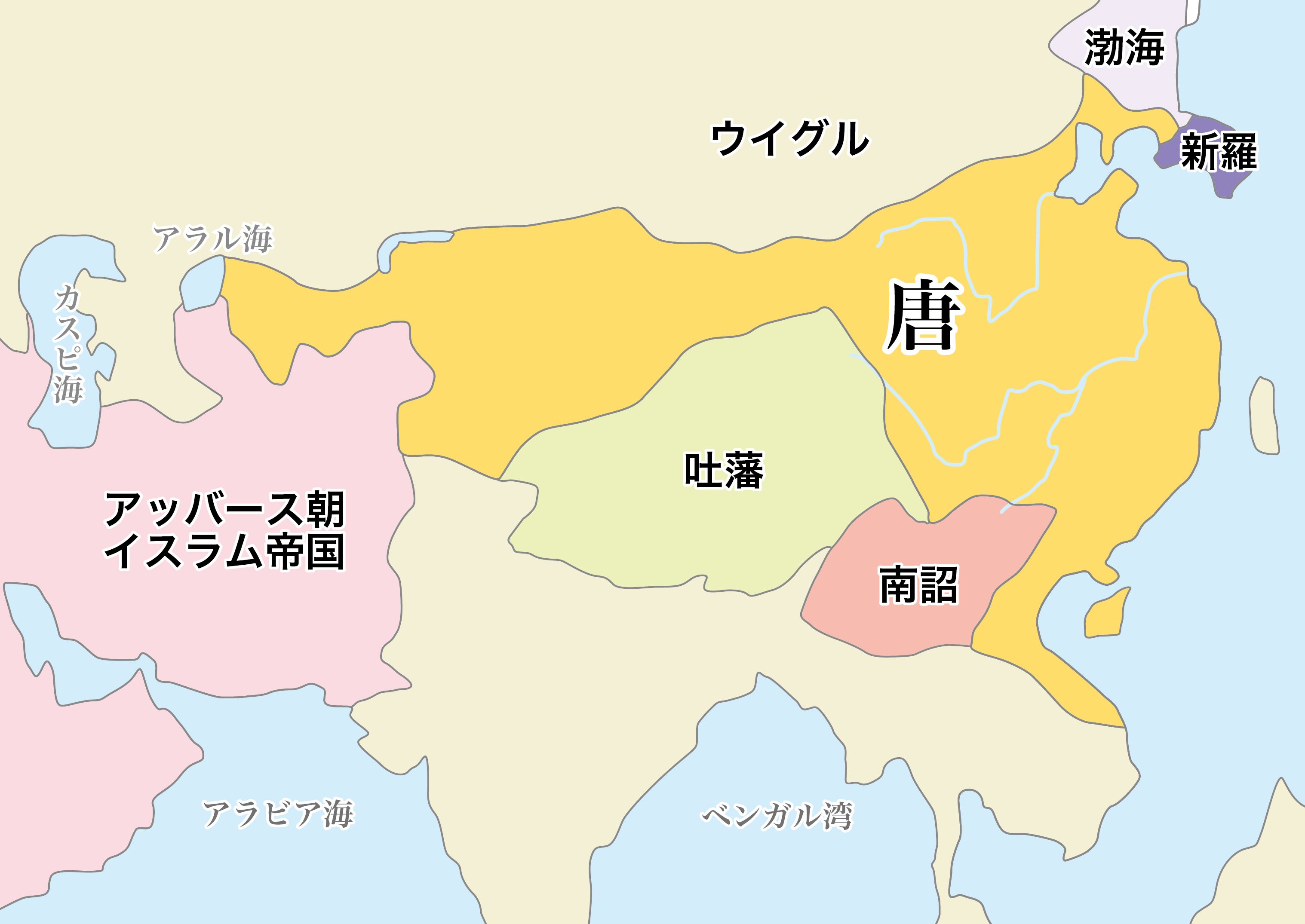

藤原不比等は大宝律令の編集に多大な貢献を残しました。大宝律令は、701年に制定された日本の律令であり、「律」6巻・「令」11巻の全17巻であり、唐の律令を参考にしたと考えられています。大宝律令は、日本史上初めて律と令が揃って成立した本格的な律令だったのです。

藤原不比等は大宝律令の編集者の一人として参加し、天武天皇の皇子・刑部皇子の元で編集に取り組んだといいます。大宝律令は唐での制度を日本に馴染むようにアレンジされたものであり、取り入れるためには唐の政治に対して広範な知識を求められるものでした。

漢学を勉強していたという

これには藤原不比等の漢学の豊富な知識が役立ったと言われています。父の藤原鎌足は日本の外交責任者であったため、当時外交使節として活躍していていた史(フミヒト:書記官)の持っていた漢文や儒教・仏教の知識を息子に得させて次男の不比等を「史」として育てて、将来的に自分の役割を補佐・継承させる意図があったと言われています。実際に現在は「不比等」と当て字しますが、存命中は「藤原史」と字を当てていたようです。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)