レンブラントファンレインはオランダを代表する画家で、「光と影の魔術師」の異名を持ち、同時代に活躍したヨハネス・フェルメールとともに高く評価されています。主な作品としては、現在でも高い評価を受けている「夜警」や「テュルプ博士の解剖学講義」などがあります。

レンブラントは彼の描く絵画の特徴から「光と影の魔術師」と呼ばれていましたが、私生活の面でも”光と影”を経験した人物でもあるのです。早くから画家として成功し、富豪の令嬢と結婚し、富を手に入れていましたが、晩年にいたるに連れて借金を抱え、破産寸前まで追い込まれることになってしまうのでした。

そんなレンブラントですが、絵画のすばらしさは現在でも多くの人に受け入れられており、もっとも高い値をつけたレンブラントの絵画は日本円にして200億円にも上っているのです。

今回は画家としての傑出した才能を持ちながら、波乱万丈の人生を送ったレンブラントファンレインに興味を持った筆者が、彼の生涯について文献を漁った結果得た知識を元に、レンブラントの代表作や意外なエピソードに至るまで幅広く紹介していきたいと思います。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

レンブラントファンレインとはどんな人物か

| 名前 | レンブラント・ハンメルスゾーン・ファン・レイン |

|---|---|

| 誕生日 | 1606年7月15日 |

| 没日 | 1669年10月4日 |

| 生地 | ネーデルランド連邦共和国 ライデン |

| 没地 | ネーデルランド連邦共和国 アムステルダム |

| 配偶者 | サスキア・ファン・アイレンブルフ |

| 埋葬場所 | ネーデルランド連邦共和国 アムステルダム 西教会 |

レンブラントの生涯をハイライト

レンブラントファンレインの生涯をダイジェストすると以下のようになります。

- 1606年、ネーデルランド連邦共和国ライデンにて製粉業を営む家庭に誕生

- 1620年、14歳でライデン大学に飛び級入学

- 15歳にして画家を志す

- 高名な画家に師事しながら技術を磨く

- 1632年、外科医組合から「テュルプ博士の解剖学講義」を描くよう依頼される

- 1634年、サスキア・アイレンブルフと結婚

- 1642年、レンブラントファンレインの代表作「夜警」完成

- その後、私生活は暗転していき、資金が底をつく

- 破産直前まで追い込まれ、資産の競売によって得たお金で晩年は細々と暮らす

- 1669年10月4日に亡くなり、妻サスキアが眠るアウデ教会に埋葬

レンブラントとフェルメールの絵画の特徴は?違いは?

レンブラントとフェルメールは共に17世紀オランダで活躍し、どちらも光の効果を上手く表現する画家として現在捉えられているため、頻繁に比較されます。

そんなレンブラントとフェルメールの絵画の違いは、まず作品のサイズが異なります。フェルメールは小さい絵画、レンブラントは大きい絵画が多くなっています。また、フェルメールは生涯に数十点しか作品を残していませんが、レンブラントは膨大な数の作品を制作しました。

題材としているものも大きく異なっており、レンブラントはキリスト教の宗教画や歴史的な場面を描写する作品が多かったのに対し、フェルメールは一般市民の日常生活に焦点を当てた作品が多くなっています。

そして最後に、レンブラントは明暗を強調したタッチで描いていたのに対し、フェルメールは「光の魔術師」の異名の通り、光が周囲に与える効果を重点的に表現していた点でもかなり違ってきているのです。

レンブラントが「光と影の魔術師」と呼ばれた理由

「ひまわり」で有名なゴッホは「炎の画家」、フェルメールは「光の画家」などの異名がありましたが、そのような中でレンブラントは「光と影の魔術師」と呼ばれていました。

光の効果を強調するという点ではフェルメールと同じジャンルに分類されますが、レンブラントは作品の仕上げの際に暗い色で影を強調し、光の当たる部分をわざとふき取るという手法を採用していたのです。この画法によってより、光と影の明暗が強調される絵画が完成し、人々はレンブラントを「光と影の魔術師」と呼ぶようになったのでした。

「立体盲」という特別な視覚を持っていた?

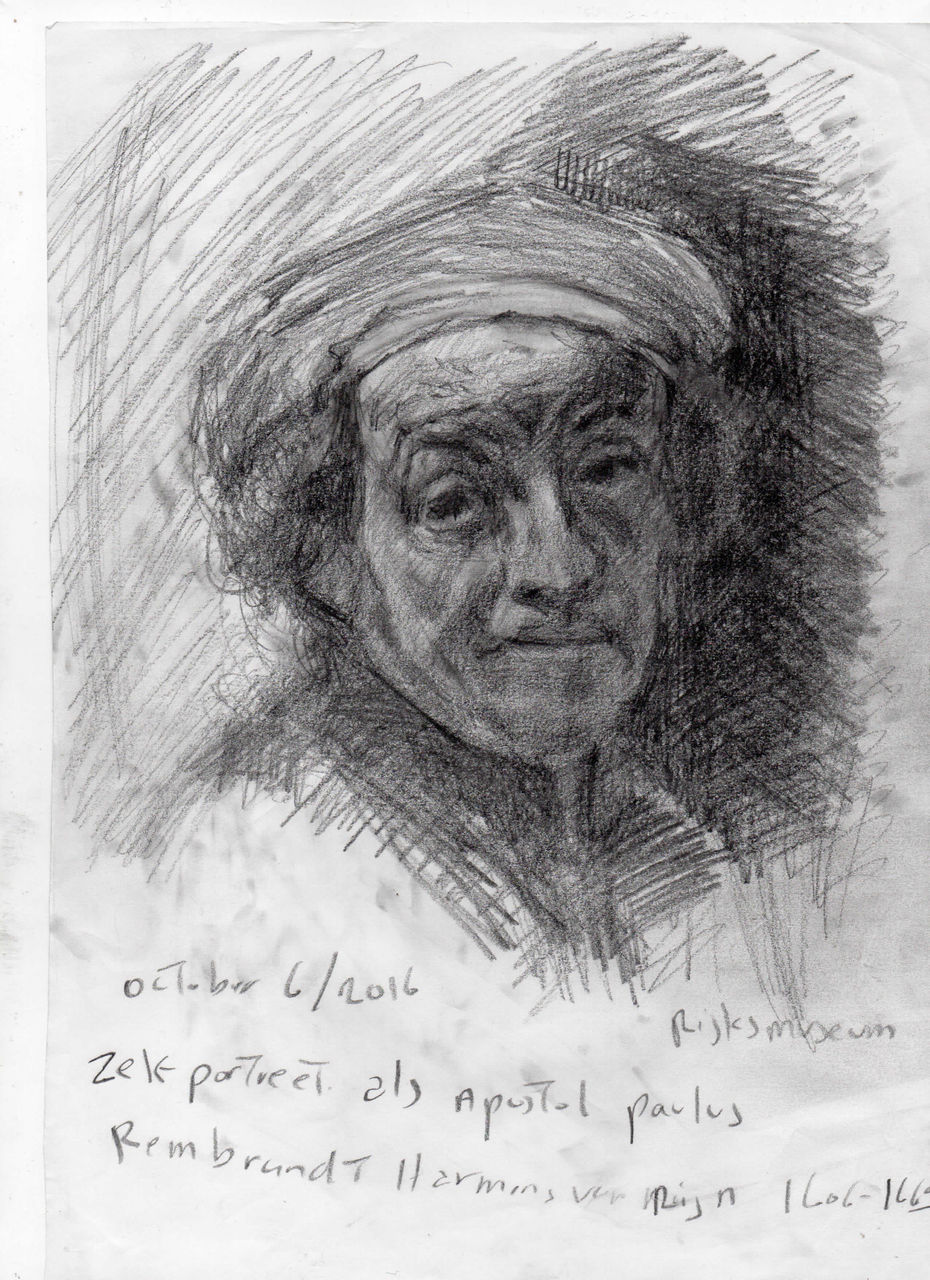

出典:西洋絵画美術館

ハーバード大学の研究によると、レンブラントは「立体盲」だったのではないかという結果が発表されています。「立体盲」とは焦点を正確に結ぶことができない障害で、物を立体的に捉えることができず、平面的に感じ取ってしまうようになる状態のことを指します。

レンブラントの作品「自画像」がどのように描かれているのかを研究していくと、レンブラントが対象を平面で認識し、それを自らの頭の中で立体を構成してキャンバスに落としていったのではないかという事実が浮かび上がってきたのです。

一見すると画家にとって不利な障害なのではないかと考えられますが、専門家によると、美術の授業などでも平面で捉えるようにわざと片目を瞑って絵を描いたりすることもあることなどから、それほどのハンディキャップにはならなかったのではないかとされています。

レンブラントファンレインの功績

功績1「自画像が約20億円で取引される」

肖像画や「自画像」を描く画家は多いですが、レンブラントほど多くの「自画像」を残した画家は他にあまり類を見ません。レンブラントが生きていた17世紀は写真が無かったため、画家による肖像画の需要が高まっていました。しかし、「自画像」の需要はそこまで高くなかったのにも関わらず、レンブラントが「自画像」を多く制作したのは、肖像画をより的確に表現するための練習や研究の意味があったからなのです。

そして、レンブラントの「自画像」は現在でも非常に高く評価されており、2003年には日本円で約9億円、2020年には日本円で約20億円で取引されました。レンブラントが活躍していた当時にも評判が良く、生活の足しになるくらいの価格で取引されていましたが、400年近く経った現在ではそれとは比較にならないほどの高値で流通しているのです。

功績2「『夜警』は完成当時から高く評価され、レンブラントの名を世に知らしめることに」

レンブラントの代表作といえばフランス・バニング・コック隊長の市警団の様子を描いた「夜警」です。この作品はレンブラントが1640年に依頼を受け、約2年の歳月をかけて1642年に完成させました。作品の中に登場する人物が一人一人資金を出し合って、報酬金を工面したという話も残っています。

「夜警」は縦が約3.6m、横が4.4mにもなる大がかりな作品ですが、細部に至るまで、細かい描写が施されている上に、明暗を非常に強調した画面となっているため、完成当初から多くの人々に衝撃を与えました。この「夜警」と並んで展示されている他の絵画が「トランプのカードに見える」と評されるほど傑出性を放っていたのです。

レンブラントが亡くなった後も多くの研究がなされ、「夜警」に関する書籍や論文が多数出版されるなど、世界中にレンブラントの名を知らしめる名画となりました。現在でもその評価は衰えることがなく、展覧会を開催すると多くの人が訪れるような人気のある絵画となっています。

功績3「光を塊で捉えるという独自の画法を編み出す 」

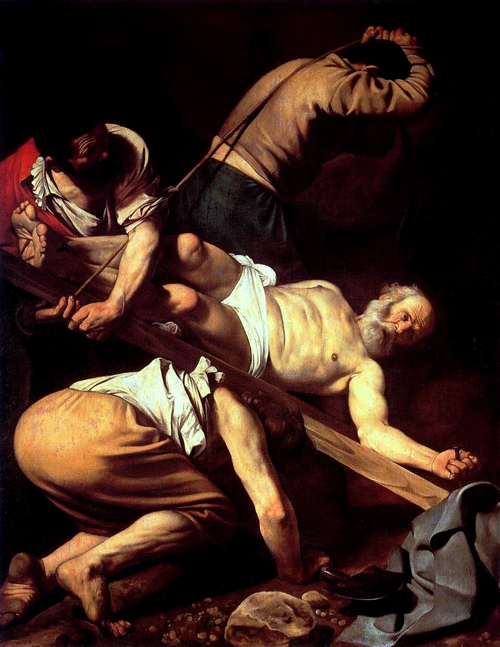

レンブラントといえば「光と影の魔術師」と呼ばれるように光の効果を描き出すのに非常に長けていました。元々はカラヴァッジオのキアロスクーロと呼ばれる、光の表現方法を参考にしていましたが、それを徐々に自分の技法として発展させ、「光を塊で捉える」という方法を生み出したのです。

明暗を強調するために、仕上げの段階で、光の当たり具合を軽減させようと、わざと暗い色を上から被せたり、光の当たっている部分を拭き取ったりする手法を採用していました。レンブラントはデッサンの段階からすでに陰影を強く表現しており、これが最終的な作品に対しても強いコントラストと緊張感を与えるために、より明暗が強調される作品として仕上がったのです。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)