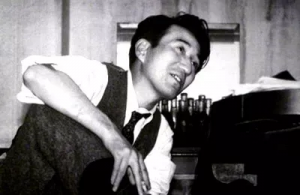

「生まれて、すみません」という強烈な名言を残した太宰治。自殺未遂を重ねた破滅的な生き方からか、作品を通して「暗い」イメージが染み付いている有数の作家です。

しかし実際には、人一倍傷つきやすく、誰よりも光を求めて葛藤しつづけた作家でした。単に暗い作品だけでなく、戦後の復興にエールを送る作品や女性の繊細な気持ちを描いた作品も数多く執筆しています。

作中に残した名言の数々は、現代を生きる人々に共感や親しみをもたらしており、「暗さ」以外の新しい太宰治を発見できます。

この記事では、太宰治が残した名言をその意図や背景と合わせて10選解説します。また、太宰治の名言をより知れる関連書籍もご紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

太宰治の名言と意図、背景

人間も、本当によいところがある。

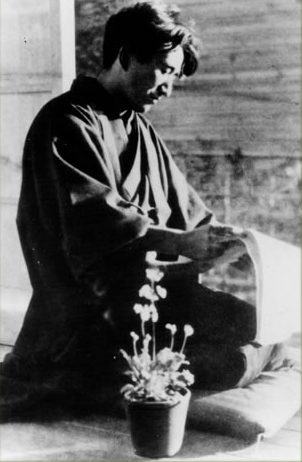

ぽかんと花を眺めながら、人間も、本当によいところがある、と思った。

花の美しさを見つけたのは人間だし、花を愛するのも人間だもの。

「人間不信」のイメージが強い太宰治ですが、本当は誰よりも「人間を信じたい人」でもありました。そんな痛切な願いが込められている名言。

思春期の心の揺れを描いた『女生徒』の一節です。信じては裏切られる…太宰治の生涯は寄る辺ない不信感を抱き続けるものでした。

母の元を離れて乳母に育てられた幼少期、愛した女性からの裏切り、そして芥川賞の落選。生涯こういった出来事が皮肉にも太宰を暗いイメージにさせています。しかし、太宰治の作中に「人を信じたい主人公」がたくさん登場することから人を信じたいという願いがあったのがよく分かります。

だからこそ、もろく傷つきやすい読者の心に強い共感をもたらしているのではないでしょうか。

信実とは決して空虚な妄想ではなかった。

おまえらの望みは叶(かな)ったぞ。

おまえらは、わしの心に勝ったのだ。

信実とは、決して空虚な妄想ではなかった。

どうか、わしをも仲間に入れてくれまいか。

どうか、わしの願いを聞き入れて、おまえらの仲間の一人にしてほしい。

かの有名な『走れメロス』に残された名言。不信感の末に市民を殺し続けた暴君ディオニスが、メロスの勇姿を見て発した最後の言葉です。

「信実」とは真面目で偽りのないことを指します。友人の命を守るために必死に走りぬいたメロスの信実は、まさに太宰治が求めたものでした。

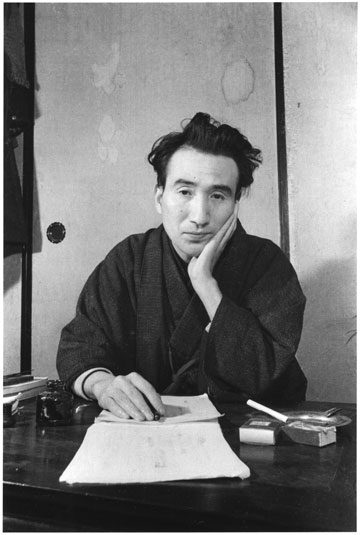

太宰治は29歳の時に、はじめて本気で文筆生活を志願します。そして、師事していた井伏鱒二を頼りました。

この時期に書かれたのが『走れメロス』です。結婚もして、太宰の人生の中で最も明るい時期だったと言われています。

実直に文筆生活を目指していた太宰治の姿は、メロスの信実さや、この名言に重なっていると言えるでしょう。

愛の言葉を叫ぶところに、愛の実体があるのだ。

好きと口に出して言う事は、恥ずかしい。それは誰だって恥ずかしい。

けれども、その恥ずかしさに眼をつぶって、怒濤に飛び込む思いで愛の言葉を叫ぶところに、愛情の実体があるのだ。

太宰治のイメージとは異なる、とても情熱的な名言です。彼の作品には「愛」に対する独自の考えがたびたび登場します。

名言のあとに「聖書にも書いてあるよ」と綴られていることから、太宰治が聖書をよく読んでいたのがうかがえるでしょう。太宰治は「愛」について考え抜いた作家の一人です。そのため、キリスト教について熱心に学んでいたようです。

『駆け込み訴え』『正義と微笑』の作品からもその片鱗を垣間見ることができます。破滅的に見える太宰治ですが、いつも心のどこかで「救い」や「愛」を求めていたのでしょう。

この飢餓感が、現代の人々にも親しみをもたらしているようにも感じます。

幸福の便りは、待っている時には決して来ない。

幸福の便りというものは、待っている時には決して来ないものだ。

ついつい不安になったり怖気づいたりと、私たちは自分から動くのを時々拒んでしまいます。しかし、じっとしている人のところに嬉しい出来事は起こりません。

積極的に動き、自ら掴みにいこうとする人のところに幸せは訪れるものでしょう。太宰は、このように「心の片隅で実は分かっていること」を言葉にするのに長けた作家です。

日常に潜むささやかな出来事に、心のセンサーが敏感に働く人だったのが想像できます。この繊細さは、太宰作品の特徴とも言えます。

大人とは、裏切られた青年の姿である。

人は、あてにならない、という発見は、青年の大人に移行する第一課である。

大人とは、裏切られた青年の姿である。

期待していたのに裏切られ、落ち込んだり絶望的な気持ちになることはないでしょうか。すべてが思い通りにならないのが人生です。

それを悟った時に、人は大人の階段を登るのかもしれません。太宰治も、期待をズタズタに裏切られることの多い人生でした。

実家の津島家からの分家除籍、左翼活動の末の投獄、手が出るほど欲しかった芥川賞の落選。信じていたものからことごとく見放された太宰は、作品で多数の「裏切り」を物語ります。

絶望の中、著作に思いを投影し、自分自身を鼓舞していたのかもしれません。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)