フィンセント・ファン・ゴッホ(1853年-1890年)はオランダの北ブラバント州で生まれ、主にフランスで作品を制作した画家です。

彼の人生はポスト印象派の1人として独自の表現を生み、絵画運動であるフォーヴィズムやドイツ表現主義に大きく影響を及ぼしたとされています。作品数としては油絵約860点・水彩画約150点・素描約1030点・版画約10点があるとされ、さらにスケッチなども合わせると生涯に2100枚以上の作品を制作しました。

ゴッホは住んでいた場所や環境、精神状態などで画風が変化しているのが特徴的です。彼は感情をストレートに表現しており、かつ大胆な色使いをすることから後の伝記や彼の生涯を描いた映画などから「情熱的な画家」、「狂気の天才」と呼ばれます。

ゴッホが画家として活動していたのはわずか10年であるために生前に作品が評価されることはほとんどありませんでしたが、現代においては日本のみならず世界的に有名な画家となっており後の画家たちに多大な影響を与えています。

皆さんの中にはゴッホが描いた作品のことは知っていても、彼がどんな人生を歩んだのかは知らない方も多いと思います。そんな方のために、本記事ではゴッホの生き様や作品に魅了された筆者が、彼の生涯を年表にして分かりやすくフィンセント・ファン・ゴッホの魅力をご紹介します。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

ゴッホはどんな人か

| 名前 | フィンセント・ファン・ゴッホ |

|---|---|

| 誕生日 | 1853年3月30日 |

| 生地 | オランダ 北ブラバント州フロートズンデルト |

| 没日 | 1890年7月29日(37歳) |

| 没地 | フランス共和国 ヴァル=ドワーズ県 オーヴェル=シュル=オワーズ |

| 埋葬場所 | フランス ヴァル=ドワーズ県 オーヴェル=シュル=オワーズ 共同墓地 |

「狂気の天才」ゴッホの一生を簡単に

フィンセント・ファン・ゴッホは1853年3月30日、オランダの裕福な家庭に生まれました。親戚には外交官などもいましたが画商も多く、16歳になるとゴッホも画商として働き始めます。最初は好調だったものの、徐々に仕事が嫌になり7年間勤めた後に解雇されました。

その後、聖職者や伝道師を目指して勉強したのですが挫折、1880年に画家を目指し始めました。とはいえ絵を描くだけでは食べていけなかったので、弟のテオに生活を援助してもらいながらの画業です。最初に描き上げた本格的な作品も周囲に酷評され、不遇の時代が続きました。

1888年、35歳の時にゴッホは同じく画家であるポール・ゴーギャンと共同生活を始めます。ゴーギャンとの日々は刺激に満ちていましたが、互いの芸術観が合わずに関係が悪化、暮らし始めて2か月後にゴッホは自らの左耳を切り落としてしまいます。この事件が決定打となってゴーギャンはゴッホのもとを去り、ゴッホは精神病院に入院することになりました。

1890年、ゴッホは37年の短い人生を終えました。彼の死にはいくつかの謎が残されていて、いまだに確かなことは分からないのですが一般的には拳銃自殺と見られています。ゴッホの死後、彼の絵は高く評価されるようになり、私たちも多くの作品を知るようになりました。

ゴッホはなぜ耳を切り落としたのか?

耳を切り落としたといわれている

ゴッホはゴーギャンとの共同生活が終わりに近づいたころ、自らの左耳を切り落としました。自分の耳を切り落とすなんてなかなかできることではありません。どうしてそのような奇行に及んでしまったのでしょうか。

そのころゴッホはかなり乱れた生活を送っていました。制作に取り組むと寝食を忘れてしまううえ、「アブサン」というお酒をたくさん飲んでいました。さらにゴーギャンとの関係はだんだん悪化していき…耳を切り落としたとき、ゴッホは精神障害の一種である「双極性障害」または「境界性パーソナリティ障害」を患っていたのではないか、と見られています。

アブサン中毒は多かった

また、売春宿にも頻繁に通っていたゴッホは梅毒にもかかっていました。そのため自殺したころには、梅毒の末期の症状である麻痺性痴呆を引き起こしていたと考えられています。

多様な画家や流派の影響を受けた

画家になりたての頃のゴッホはジャン=フランソワ・ミレーという主に農民画を描いていたフランスの画家に影響を大きく受けていたため、初期の作品は暗く貧しい農民たちを描いているものが多いです。

しかしパリに引っ越すと印象派や新印象派の画家たちと多く交流し始め、これまで描いていた暗い印象の作品が時代遅れであると考え、次第に明るく独自の作風に変化していきました。

またゴッホは日本の芸術からも影響を受けていて、日本に訪れることはなかったものの浮世絵を多く集め「名所江戸百景」の模写を描いたり「タンギー爺さん」の絵の背景に浮世絵を描いていたりと、浮世絵から影響を受けたことが分かる作品が何点か残されています。

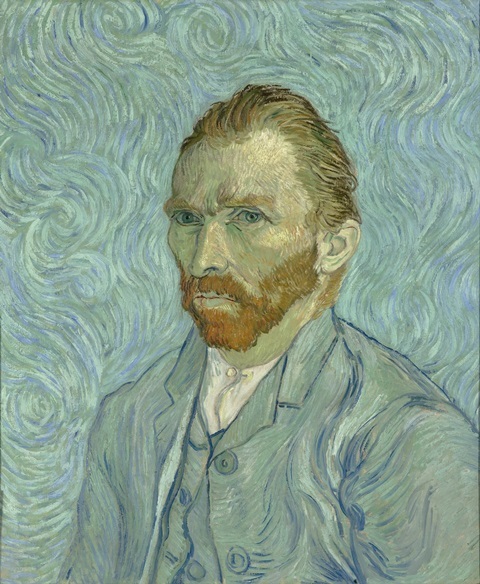

自画像を多く描いたゴッホ

ゴッホの作品で特に有名なのは以下の作品です。

- ひまわり(1888年)

- 夜のカフェテラス(1888年)

- タンギー爺さん(1887年)

- 自画像(1886年~1889年)

代表的な作品といえばやはり「ひまわり」(1888年)です。

花瓶に挿されたひまわりの絵は7点描かれたとされ、彼が一番好んだ黄色を大胆に使いながらも繊細な色使いで華やかに描かれています。日本では東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館に、1987年に安田火災海上がおよそ58億円で落札した「ひまわり」が所蔵されています。

またゴッホは自画像も多く描いており、その数は30点以上にも及びます。自画像を多く描いた理由としては、「モデルがいなかったから」「自分をうまく表現できることで他の人々もうまく表現できると思うから」というのが大きかったと考えられています。

自画像は同じ人物を描くため変化が見られにくい作品になりがちですが、ゴッホの自画像は時代の流れや心情によって大きく作風が変化しているため、絵のタッチや色彩・背景などがさまざまでその当時のゴッホの精神状態をうかがい知ることができます。

気性が荒くかんしゃく持ちだった

ゴッホは幼い頃からかんしゃく持ちであり、無断で1人で遠出したり学校を途中で辞めたりと両親や家政婦、教師からは手のかかる扱いにくい子とされていました。また頑固で気性の激しい性格から社会にはうまく適応できない人物だったと考えられてます。

一方で家族に対しては優しい一面も持っており、当時11歳だったゴッホが父の誕生日にプレゼントしたとされる「農場の家と納屋」(1864年)という作品が残っています。

ゴッホの名言は?

このまま行けと、僕の中の僕が命じるんだ。

偉業は一時的な衝動でなされるものではなく、

小さなことの積み重ねによって成し遂げられるのだ。

何も後悔することがなければ、人生はとても空虚なものになるだろう。

自分の中で一度燃え上がった想いというのは、止めることができない。

私はいつも、まだ自分ができないことをする。そのやり方を学ぶために。

「孤高の天才画家」として死後に名声を得る

ゴッホの死後、作品は弟のテオに託されたのですが、なんと彼の兄の後を追うように半年後に亡くなっています。ゴッホの名声が高まったのは、テオの妻・ヨハンナやゴッホの友人たちによるものが大きいです。ヨハンナは夫の死後、ゴッホの作品を売ることで生活の糧を得ていたのですが、それがゴッホの作品が広がるきっかけにもなりました。

さらに、ゴッホが最も手紙のやりとりをしていた友人でありエミール・ベルナールが、1893年に美術広報誌「メルキュール・ド・フランス」にゴッホから受け取った手紙を公開したことが転機となりました。ゴッホの色彩理論や作品への思いなどが綴られた書簡集が広まることで、「生前は評価されなかった天才」というイメージが出来上がったのです。ヨハンナもゴッホの書簡集を出版するようになり、作品の価格はどんどん上がっていきました。

作品の価格が高騰するにつれ、息子にかかる莫大な相続税を心配したヨハンナは、オランダ国家に作品を寄贈することにしました。その作品群が現在のゴッホ美術館の原型となっています。ゴッホ研究者が現れ始めた1910年代以降には「狂気の天才」ゴッホというある種の神格化が起こるほど、ゴッホの評価が高まっていました。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)