えたひにんは、江戸時代の身分制度において士農工商の下層に位置していたとされる庶民の総称です。身分制度の上では下層に位置していたものの、その容姿は一般庶民と変わりありませんでした。

そのため、区別できるよう、えたひにんそれぞれに場所や仕事内容にちなんだ苗字が与えられていたのです。

この記事では、そんなえたひにんの苗字の由来や見分け方、えたひにんの集落出身といわれる有名人を紹介します。この記事を読めば、えたひにんがどのような由来で苗字が付けられていたのか、理解できますよ。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

えたひにんとは?

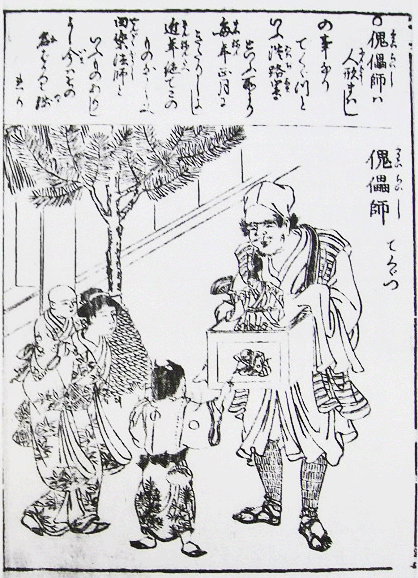

出典:Wikipedia

冒頭でも軽く触れましたが、えたひにんは、江戸時代の身分を示す庶民の総称です。「えた」と「ひにん」の2つの身分を合わせて、えたひにんと呼ばれています。

えたは鎌倉時代、ひにんは平安時代から存在が史料で確認されています。元から差別の対象として見られていましたが、江戸時代では幕藩体制維持のため身分制度の最下層の身分として扱われました。

明治時代に入ると、身分制度撤廃により、えたひにんがいた集落は部落と呼ばれます。さらに、1941年には同和地区と呼称されました。今もなお、差別が横行している背景もあり、大きな社会問題となっています。

下記の見出しでえたとひにんについて、それぞれ解説します。

えた

出典:Wikipedia

えたとは、日本で生み出された身分の1つです。漢字では穢多と書かれ、穢れが多い人物たちを指しました。えたは元々、鷹用の餌を取る職業・餌取(えとり)が由来となっています。

それが、狩猟文化と密接な関係を持つ仕事=穢れが多い仕事と解釈されていき、「えた(穢多)」と称されていきました。

江戸時代では、死亡した牛馬の処理とその皮の加工、および革製品の販売。刑吏・捕吏などの下級官僚のような仕事を行っていました。また、祭礼の清め役や雪駄や草履作りの販売など、一部の芸能や製品販売を稼業として独占しました。

ひにん

出典:Wikipedia

ひにんは、日本の身分制度の1つです。漢字で非人と書き、本来は仏教における修行者の意味で用いられました。しかし、842年に反逆罪で非人の姓を与えられた橘逸勢(たちばなの-はやなり)もいました。

そのため、ひにんは罪人や世捨て人を指す言葉として扱われます。他に門付といった芸能者や乞食、ハンセン病患者も指しました。さらには、検非違使の下で死者の埋葬や町の警備など多様な人々を含みました。

出典:Wikipedia

しかし、江戸時代では賎民身分として扱われます。江戸時代のひにんは、乞食や罪人を指しました。さらには、飢饉や経済的困窮からひにんの身分になる人も少なくなかったそうです。

そんなひにんには、更生の余地ありと判断されれば、ひにん身分を脱せられることもありました。そのため、えたと比べれば社会復帰ができる身分でもあります。

ひにんの居住区は非人小屋で、町や村に来るよそ者や乞食を追い出す番人や勧進を仕事としていました。

えたひにんの苗字の由来

ここからは、えたひにんの苗字にどんな由来があるのかを迫っていきます。えたひにんの苗字には、下記4つの由来があるといわれています。

- 由来①:皮や革を表す漢字

- 由来②:馬や牛などの家畜動物

- 由来③:川や沖など水際を示す漢字

- 由来④:方角を示す「東西南北」

それぞれ解説していきます。

由来①:皮や革を表す漢字

えたは革製品の加工や製造で生計を立てる人たちが多くいました。そのため、区別しやすくするように皮や革という字がついた苗字を名乗っていたそうです。

由来②:馬や牛などの家畜動物

えたは仕事柄、死亡した馬や牛などの皮を利用した製品を作ることが多い身分でした。そこから付随して、動物の字を用いた苗字を用いることも少なくなかったそうです。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)

ゆるれりれれりりれるりやむみみみむめみめひめはめはふひへにねにねにあい

同和問題について

同和問題は、部落民の差別に関する問題ですね。昔親友が結婚しようとした際に、両親に反対され結婚を断念しました。それまでは深くは考えたことがなかったのですが、この問題について考えるきっかけとなりました。

いくつかの県や地域には、昔は被差別部落民の地域と呼ばれるものがありました。どこそこはそうだと周辺の人々が噂をしているのを聞いたことがあります。また会社には『部落地名総艦』があり、就職に際してそれで採用を判断していました。今は、これは撤廃されています。

部落が集中しているのは、炭鉱住宅地域は特にそうですし、荷役や皮製造などの特定産業の地域に集中することもあります。また、泥棒部落と呼ばれる特定した地域があります。これは貧しさからそう呼ばれたのでしょう。部落民の差別の発祥は、歴史的には1500年以前に遡りそうですが、特に紹介されたように江戸時代に「えたやひにん」と呼ぶ差別民を生み出したこと、そして近代化の中で埋もれていった人々を生み出したことが大きいでしょう。

終戦後から15年位までの運動会では「部落対抗リレー」などがあり、住宅がまばらだった時代でしたので、日本のどこでも地域ごとに集落が固まっていましたのでそれが可能でした。私はこの環境に育ったので、「部落」という言葉に違和感はありませんが、同和問題としての「部落」という言葉に特定の差別の意味が含まれるようになったのは残念です。

現在は、これらの部落地域の多くは再開発のなかで、ほぼ消えつつあります。非常に嬉しいことですが、元の地域にいたことによる被差別民だったということを強調し、逆に詐欺的な企みを通して不当の利益を得ようとするグループが多く存在しています。にせのグループも多いと聞いています。これらは、逆に平等という点から排除すべきと感じます。

ここには部落に住んでいた可能性がある方々の氏名が載せられていますが、これは例え本人がそれを称したとしても、絶対に載せるべきではないと思います。まだこれらの方々は生きておられます。不当な差別の新たな発生の温床となります。今もネットで多くの方々の名前が紹介されていますが、直ちに削除して欲しいものです。