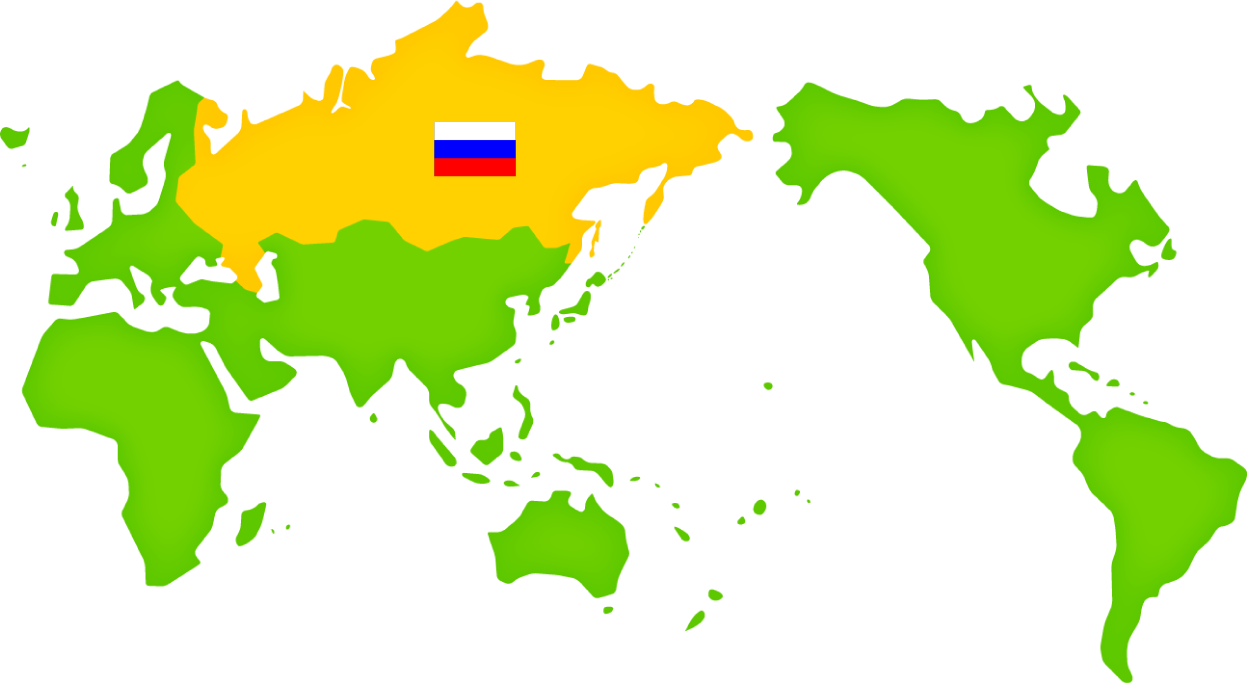

イヴァン4世は、16世紀に現在のロシア連邦の位置に存在していた、モスクワ大公国(ロシア・ツァーリ国)の皇帝です。

悪徳貴族や聖職者による腐敗した政治体制を改革したエピソードがある一方で、強大で暴力的に権力を振るい、多くの民衆を虐殺した暴君としても知られる、非常に評価の難しい人物でもあります。

歴史に残るイヴァン4世のエピソードからは、良くも悪くも極端な人物だったことが読み取れます。ある時は敬虔に神を敬い、熱心に祈りを捧げる宗教的な人物の側面が見え、またある時は周囲にあるすべてを疑い、「疑わしきは罰せよ」と言わんばかりに虐殺を繰り返す虐殺者の側面を見せる。記録を見ていると、どうにも彼の人物像は安定していないように見えます。

エピソードとしては「虐殺者」の側面のインパクトが強く、それ故に「暴君」の代名詞として語られがちなイヴァン4世ですが、果たして彼は本当に「暴君」というマイナスな言葉だけで表現できる人物だったのでしょうか?

この記事では、そんなイヴァン4世の年表や評価などを見ていきつつ、「彼は本当に”暴君”だったのか」について考えていきたいと思います。

この記事を書いた人

Webライター

フリーライター、mizuumi(ミズウミ)。大学にて日本史や世界史を中心に、哲学史や法史など幅広い分野の歴史を4年間学ぶ。卒業後は図書館での勤務経験を経てフリーライターへ。独学期間も含めると歴史を学んだ期間は20年にも及ぶ。現在はシナリオライターとしても活動し、歴史を扱うゲームの監修などにも従事。

イヴァン4世とはどんな人物か

| 名前 | イヴァン・ヴァシリエヴィチ |

|---|---|

| 通称 | イヴァン4世、雷帝 |

| 誕生日 | 1530年8月25日 |

| 没日 | 1584年3月18日(享年53) |

| 生地 | モスクワ大公国モスクワ・クレムリン、 テレムノイ宮殿 |

| 没地 | ロシア・ツァーリ国モスクワ |

| 配偶者 | アナスタシア・ロマノヴナ(1547~1560) →マリヤ・テムリュコヴナ(1561~1569) →マルファ・ソバーキナ(1571) →アンナ・コルトフスカヤ(1572~1575) →アンナ・ヴァシリチコヴァ(1575~1577) →ヴァシリーサ・メレンティエヴァ(1577~1580) →マリヤ・ナガヤ(1580~1584) |

| 埋葬場所 | モスクワ、聖天使首大聖堂 |

イヴァン4世(雷帝)の生まれ

イヴァン4世は、モスクワ大公であるヴァシーリー3世と、その二人目の妻であるエレナ・グリンスカヤの間に生を受けました。

当時のヴァシーリー3世には嫡男がおらず、待望の男子だったことからヴァシーリー3世はイヴァンをたいそう可愛がったようですが、その一方でエレナとの結婚自体が、当時のモスクワ大公国に強い影響を及ぼしていたエルサレム聖教庁の意に反するものだったため、聖教庁の総主教からは「邪悪な子供」として忌み嫌われていたようです。

そのように両親からの愛情と聖教庁からの憎悪を受けて生まれたイヴァンは、1533年に父が病死すると、なんと僅か3歳でモスクワ大公に即位。とはいえ、3歳の子供に政治ができるわけもなく、母であるエレナの一族と一部の貴族たちが主権を握り、イヴァンの意思は顧みられない状況が増えていきました。

そんな中でもイヴァンは、尊敬する師であるマカリー府主教から教育を受け、信仰心に篤く平等を愛する、皇帝にふさわしい青年に成長していきます。実際、皇帝に即位した直後のイヴァンの政治は、腐敗した貴族に厳しく、民衆に優しいものでした。

しかしその一方で、貴族の友人たちと鳥獣を虐殺するなどの二面性も発揮。統治の後期に顕著になってくる彼の二面性は、しかしこの時期にも確実に散見されていたようです。

イヴァン4世(雷帝)の歴史的評価

基本的に「暴君」としてのエピソードが多く、その言葉のイメージによって「暴力的な暗君」というイメージも抱かれがちなイヴァン4世ですが、実のところ彼は、統治者としてはかなり優秀な一面も垣間見せています。

例えば、彼が皇帝に即位してから、一度退位するまでの期間に関してだけを見るなら、彼は非常に優秀な統治者です。腐敗貴族が幅を利かせていた政治体制を改革して中小貴族の発言権の拡大を図ったり、地方自治を認めることで政治の腐敗を防いだり、幅を利かせ過ぎていたロシア正教会を皇帝の下部組織に治めたりと、この期間の彼は「民衆の味方」とも呼ぶべき名君だと言えます。

しかしその一方で、一度退位に追い込まれてからの彼は、そんな「民衆の味方」から「強権的な暴君」へと変貌。逆らうものは躊躇いなく処刑し、民からも貴族からも恐れられる「暴君」の言葉にふさわしい人物に変貌してしまったのです。

暴君化してからの彼のエピソードは、一言で言って「えげつない」ものが非常に多く、それ故にイヴァン4世を語るには、やはり「暴君」という言葉は外せません。

しかし一方で、「腐敗貴族を憎み、民衆の豊かな生活を守ろうとした」側面や時期があったことも、彼を語る上では避けて通ってはならない一面だと言えるでしょう。

イヴァン4世は何故「雷帝」と呼ばれたのか

イヴァン4世が後世において「雷帝」とあだ名されるようになったのは、やはりその「強権的で冷酷な性格」によるところが大きいと言えます。実際、イヴァン4世と同様に「雷帝」とあだ名されたバヤジット1世も、イヴァン4世と似た「処刑や拷問に躊躇しない苛烈な性格だった」という記録が残っている人物です。

ただ、ここで一つ重要なのは、イヴァンに対する「雷帝」という呼び名は、あくまでも日本固有の呼び名であるということです。

ロシアにおいてイヴァン4世は「グローズヌイ(Гро́зный)」という呼び名を得ていますが、その単語の意味は「恐怖を与える」「脅すような」という意味の形容詞であり、「雷」という意味は持っていないのです。

英語圏においても「Ivan the Terrible」と呼ばれ、ここでも「雷」の言葉は使われておらず、つまり「雷帝」というのは、日本語における訳者が「厳しく冷徹なイメージ」を指して「雷帝」と訳したのが浸透した、という程度のものだとみるべきでしょう。

イヴァン4世(雷帝)の最期

暴君になり果て、周囲から恐怖の感情しか向けられなくなってしまった晩年のイヴァン4世は、1581年に決定的で取り返しのつかない失敗を犯すことになってしまいます。

それは、自身の後継者となるはずだった次男の殺害。自身に口答えをした次男に腹を立て、彼は次男とその妻を杖で殴打してしまったのです。我を忘れるほどに激昂したイヴァン4世が正気を取り戻すと、そこには息も絶え絶えの次男と、虫の息の次男の妻が転がっていて、彼らは数日後に息を引き取ってしまいます。

これによって抱えた罪の意識により、かねてより抱えていた不眠症を悪化させたイヴァンは、もはや夢遊病患者に近い精神状態だったとも記録されています。その後悔も相当のものだったようで、彼はここから死ぬまでの間、たびたび修道院に多額の寄進を行ったほか、遺言書には自身の行ってきた所業への懺悔も残しています。

しかし、全ては後の祭り。次男の殺害を機に自身の所業を後悔し、罪悪感に苛まれていたイヴァン4世は、その罪の意識を抱えたまま、1584年にこの世を去ることになるのでした。

イヴァン4世(雷帝)の功績

功績1「現在につながる、広大なロシアの基盤を作った」

現在のロシア連邦と言えば、やはり圧倒的に広い領土を持つ国として有名です。ですがロシアという国は、実は最初から広い領土を支配していたわけではなく、長い時間をかけて少しずつ領土を拡張してきた、下積み時代の長い国家でもありました。

イヴァン4世の時代はその状況が顕著で、実はモスクワ大公国は、イヴァン4世の祖父・イヴァン3世の時代にモンゴル帝国の支配から脱したばかり。そのためイヴァン4世の時代のモスクワ大公国は、実はさほど強い国ではなかったのです。

そのため、イヴァン4世は生涯を通じて領土を拡張することを急務とし、周辺に存在する様々な小国を併合。今のロシア連邦の原型の一部を形作りました。

とはいえ、強豪ひしめく西方への侵略はほとんどが失敗に終わったため、イヴァン4世が領土を広げたのは東方面がほとんど。それも「現在のロシアの基盤」ということには違いありませんが、「大偉業」と呼べるほどの領土拡張ではないことも念頭に置く必要があります。

功績2「聖ワシリイ大聖堂の建築者」

ロシア文化の代表的な建築とされ、「ロシアの観光名所と言えば?」という問いでは必ず名前が挙がる”聖ワシリイ大聖堂”。実はこの大聖堂は、イヴァン4世が戦勝記念に建てさせた建築物なのです。

とはいえ、そこは「雷帝」として名高いイヴァン4世。単純に「美しい大聖堂を建立した」というだけではなく、こんなエピソードも残す結果となってしまっています。

完成した聖ワシリイ大聖堂を見たイヴァン4世は、その設計を行ったポスニフ・ヤーコブレクを呼び出し、彼の目を潰したというのです。理由として「ポスニフがこれ以上に美しいものを作らないように」と語ったというだけに、イヴァン4世の恐ろしさがこれ以上なく語られているエピソードだと言えます。

…が、このエピソードは流石に後世の創作であると証明されています。聖ワシリイ大聖堂が完成した当時のイヴァンの統治は穏やかなものだったので、このエピソードはあくまで「イヴァン4世の恐ろしさ」を語るために作られたデマだと言ってもいいでしょう。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)