二宮尊徳(金次郎)は生涯で600もの農村・地域を復興させた人物です。金次郎の生きた時代は飢饉が流行しており、藩や村の財政が不安定な世の中でした。そのため、多くの場所で財政難に陥っている人達がいましたが、尊徳の編み出した「報徳思想(仕法)」のおかげで立て直すことのできた人々が数え切れないほど存在するのです。

二宮尊徳と言えば薪を背負いながら読書をするという銅像が有名ですが、そのイメージは幼い頃の境遇にありました。小さい頃から家計を支えるために薪を売り、勉強をするために夜に火を焚いて読書にふけっていたことから、あのような銅像が完成したのです。

二宮尊徳は全国の小学校にその銅像が作られ、日本のお札の肖像画になったこともあります。なぜここまで二宮尊徳が日本全国に知れ渡っているのでしょうか?彼の功績や人柄がそうさせているのは間違いありませんが、理由はそれだけではありません。

二宮尊徳の生き方に感銘を受け、様々な文献を読み漁った筆者が、彼の生涯、功績、名言、意外なエピソードに至るまでをご紹介していきます。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

二宮尊徳とはどんな人物か

| 名前 | 二宮金次郎(のちに尊徳と呼ばれるように) |

|---|---|

| 誕生日 | 1787年9月4日 |

| 没日 | 1856年11月17日 |

| 生地 | 相模国足柄上郡栢山村(現:神奈川県小田原市栢山) |

| 没地 | 下野国都賀郡今市村(現:栃木県日光市) |

| 配偶者 | 中島きの(1816-1819)、岡田なみ(1820-) |

| 埋葬場所 | 東京都文京区本駒込 吉祥寺 |

二宮尊徳の生涯をハイライト

二宮尊徳の人生をダイジェストにすると以下のようになります。

- 1797年、相模国で百姓の長男として二宮金次郎が誕生。

- 幼い頃から薪売りなどで稼ぎ、家計を支えていましたが、早くに両親を無くし、親戚の家へ。

- 20歳前後で生家に戻り、立て直しに成功する。

- 小田原藩家老の服部家の財政復興に尽力。

- 野国芳賀郡桜町の再興を依頼される。この時に武士の称号を与えられ、「尊徳」と改名。10年以上かけて再興を完了。この事業が「報徳仕法」として全国に広まる。

- 生涯に600もの村や地域の復興を行う。

- 栃木県日光市にて病に倒れ、帰らぬ人に。

二宮尊徳の家族構成は?子孫はいるの?

二宮尊徳の実家の家族構成は以下の通りです。

- 父:二宮利右衛門(百姓)

- 母:二宮好(よし) 結婚前は川久保好

- 養子(弟):二宮常五郎

- 養子(弟):二宮富治郎

父の利右衛門は放蕩者で、先祖から授かった財産を使い果たしてしまうような人でした。母の好(よし)は慈愛に満ちた人物で、尊徳や2人の弟を第一に考えて生活していました。また、弟の富治郎は尊徳が20歳の時に亡くなっています。

尊徳自身は1816年に中島きのと結婚し、3年後に離婚、1820年には岡田なみと再婚します。中島きのとの間には徳太郎をもうけましたが、幼くして亡くなります。岡田なみとの間には弥太郎(尊行)、ふみをもうけました。

二宮尊行は尊徳亡き後に日光神領約100村の仕法を行います。尊行の息子(尊徳の孫)の尊親は報徳農法を実践する会社の社長として活躍しました。

現在も活躍している子孫としては関西学院大学の講師中桐万里子氏がいます。

二宮尊徳の説いた思想「報徳思想」とは?

報徳思想とは簡単に言うと、「宗教の教えと農業の実践を組み合わせた、豊かに生きるための知恵」です。私利私欲に溺れずに社会へ貢献することを考えていれば、いずれ自らにその利益が帰ってくると言う考えを説いたのです。

報徳思想の内容は「至誠・勤労・分度・推譲」の4つの考え方で構成されています。

- 至誠:常に誠実な心を持って行動すること。

- 勤労:至誠の状態にありながら、日常生活を行っていくこと。単なる労働を表すものではない。

- 分度:至誠を保った状態で、自ずと贅沢を慎み、無駄のない消費をするということ。

- 推譲:分度した上でさらに余った財産や収益を他人へと譲ること。

以上の4つを行っていくことで、人間は物質的にも精神的にも満たされ、豊かな生活を送れるということを説いたのが報徳思想です。

二宮尊徳が影響を与えた人物は?

二宮尊徳の考案した「報徳思想」は様々な人物に影響を与えています。特に経営者にその信奉者が多く、トヨタ自動車の創業者・豊田佐吉、パナソニック創業者の松下幸之助、京セラ・KDDIの創業者である稲盛和夫などにその思想は受け継がれました。

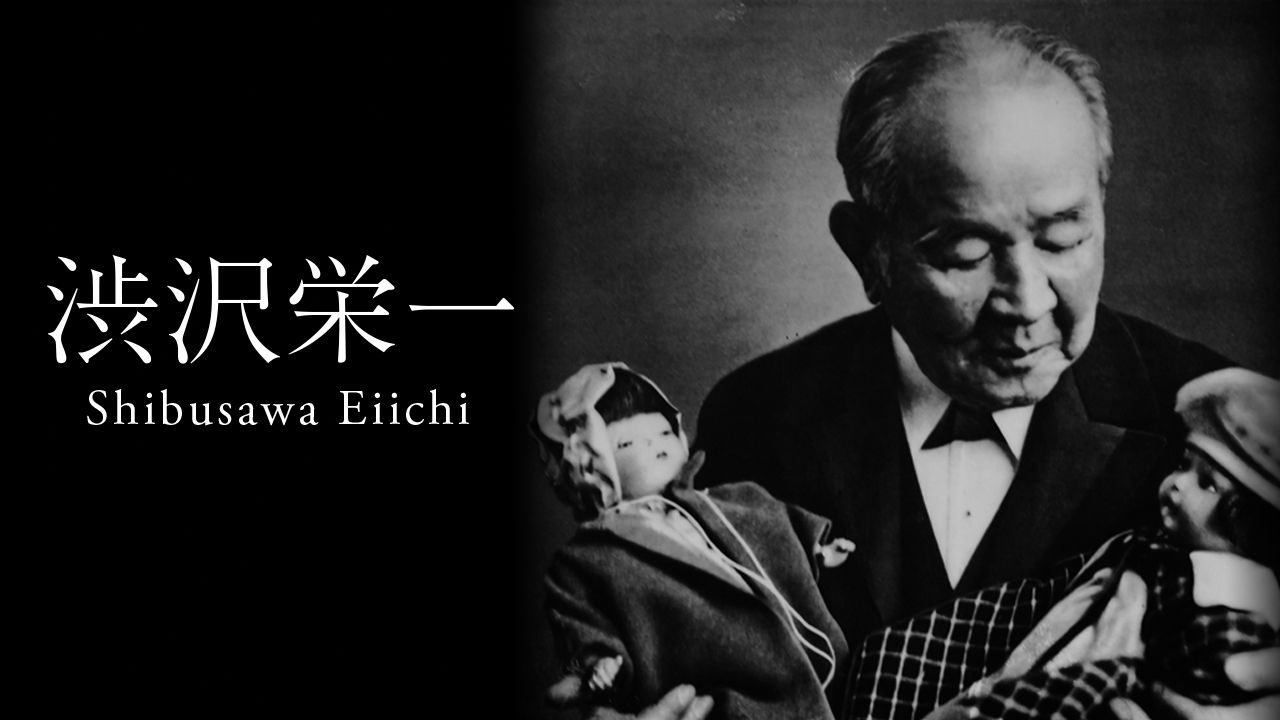

近代日本経済の父と呼ばれる渋沢栄一も尊徳の教えに影響を受けた1人です。渋沢栄一は生涯で500以上の会社を設立した人物で、「右手に論語、左手に算盤」説を唱え、「財は徳によって光を発するものである」という考えを提唱し、実業界で活躍する上において二宮尊徳の精神を実践しました。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)