太陽系外縁天体という言葉を聞くと、天文分野に興味のない人はイマイチよくわからないかもしれません。ですが、そこに関連している冥王星の名前ならわかる人は多いのではないでしょうか。

太陽系外縁天体は、私達の暮らす地球や火星のような惑星と同じく、太陽の周りを公転する天体のことをいいます。太陽を中心とする太陽系には、惑星、準惑星、太陽系小天体、太陽以外の天体の周りにある衛星という分類がなされており、太陽系外縁天体は彗星などと同じ太陽系小天体に分類されています。

近年、太陽系惑星のひとつとして知られ、ファンタジーの題材としても扱われてきた冥王星が惑星ではなく準惑星に分類し直されたというニュースが話題になりました。実はこれが、太陽系外縁天体の存在の証明に大きく影響しているのです。

なぜ冥王星は太陽系惑星ではなかったということがわかったのでしょうか。そもそも太陽系外縁天体とはどんなもので、なぜこんなにも注目されているのでしょうか。

この記事では太陽系外縁天体とはそもそも何なのか、太陽系外縁天体の歴史とこれから将来に期待されていることなどについて深堀りしていきます。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

太陽系外縁天体とは

太陽系外縁天体とは、文字通り太陽系の外縁にある天体のことをいいます。彗星や小惑星、惑星間の塵などと同様、太陽系小天体に分類されます。その定義は、太陽系の中で太陽より最も遠い海王星よりもさらに遠い位置にあり、かつ平均的な距離を保って太陽の周りを公転していることです。

正式には、太陽系外縁天体は「エッジワース・カイパーベルト」「オールトの雲」「散乱円盤天体」「冥王星型天体」の総称。日本で太陽系外縁天体という名称が推奨されるようになったのは2007年のことで、冥王星が準惑星に再分類され太陽系外縁天体の存在が明らかになったことがきっかけとなっています。

太陽系の外側を回る天体たち

その数1000個以上

太陽系外縁天体は、数多くの彗星や小惑星、準惑星を含んでいると言われていますが、その全貌は未だに明らかになっていません。太陽系の縁とも言える遥か遠い距離を公転している天体の数は、およそ1000個以上ともされています。

2018年時点では、太陽系小天体にリストアップされている太陽系外縁天体のうち、名前がつけられているものは528、名前のないものについては2000個以上はあるとの報告もあるようです。

周囲には衛星もある

太陽系外縁天体の周囲には80個以上もの衛星があると言われています。中でも冥王星やエリス、マケマケ、ハウメア、クオメアーなどの直径1000km以上の天体については、すべて衛星があることがわかっており、それぞれに名前もつけられています。

基本的に太陽系惑星の衛星の質量は、月以外は主星惑星の1万分の1未満と小さいものがほとんどです。ところが太陽系外縁天体の周囲の衛星は、どれも中心となる天体の10〜100分の1と比較的大きいのが特徴。円形を描く軌道に乗っていることも判明しています。

太陽系外縁天体の種類

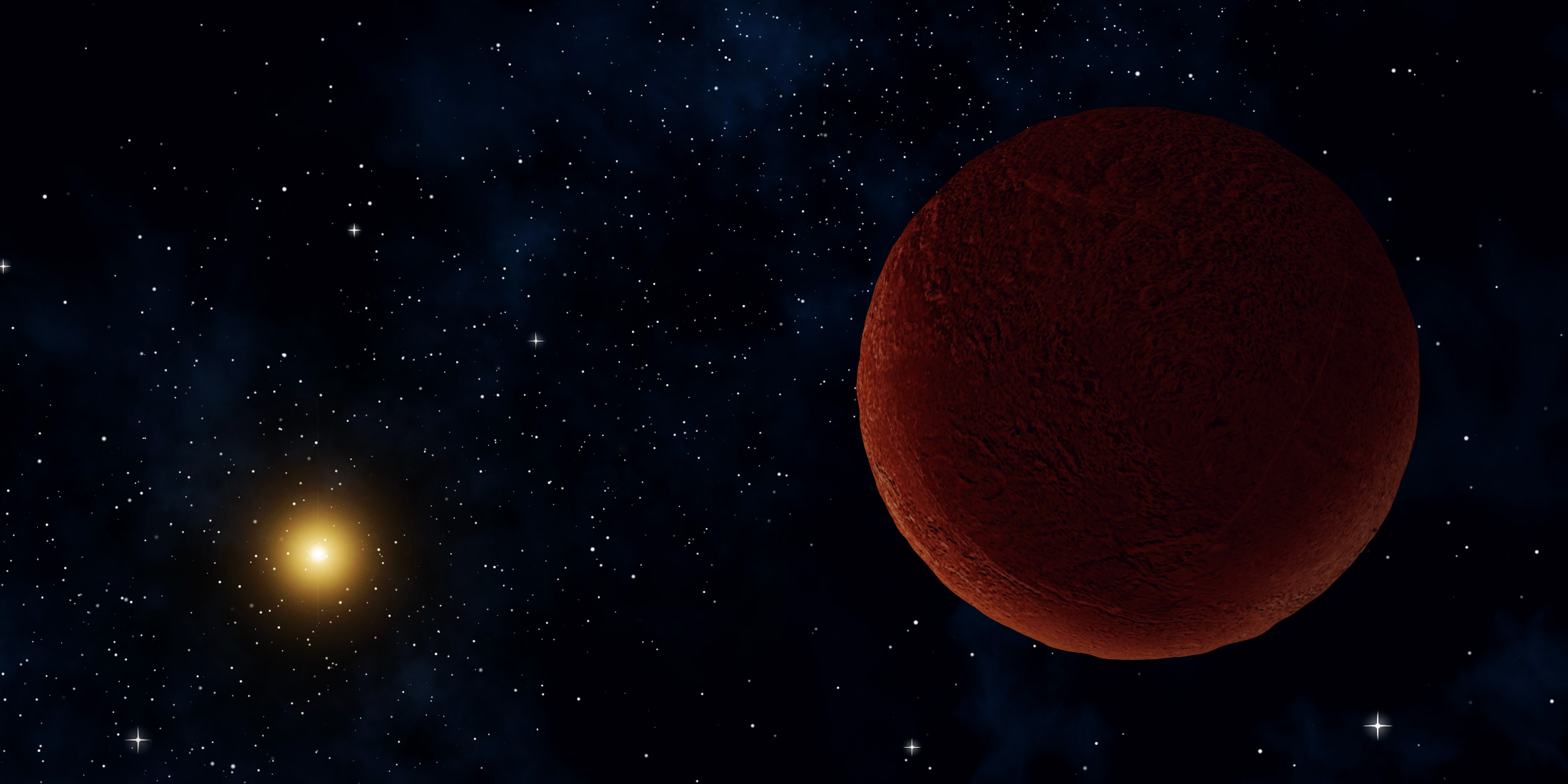

赤い天体

太陽系外縁天体のほとんどは、氷でできた赤い天体だと考えられています。そもそも太陽系外縁天体は、木星よりも外側にあった軽い物質が惑星に取り込まれず、氷として残ったものとされ、この氷には水以外にもたくさんの有機物質が含まれています。

長い時間をかけてあたった宇宙線が有機物質を変化させることで、氷の天体は赤く見えるのだとか。「宇宙風化」あるいは「宇宙赤化」と呼ばれる現象です。そのため距離が遠い太陽系外縁天体は、全体的に暗い赤色であることを確認できるようです。

冥王星型天体

惑星になりそうな大きさのものを準惑星と呼びます。太陽系外縁天体のうち準惑星に分類できるものを特に区別して「冥王星型天体」と呼んでいます。これは太陽系外縁天体の準惑星の中でも、一番最初に見つかったのが冥王星であることからきているようです。

冥王星が太陽系外縁天体にある準惑星に再分類されたときについた名称で、公式に定義されたのは2008年と、比較的最近のこと。2019年時点では冥王星、エリス、マケマケ、ハウメアが冥王星型天体とされていますが、研究が進めば40以上が冥王星型天体に分類できる可能性があるそうです。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)