「尾崎放哉ってなにをした人だっけ」

「たしか俳句を詠む人だったけど、どんな俳句を詠んだのかな?」

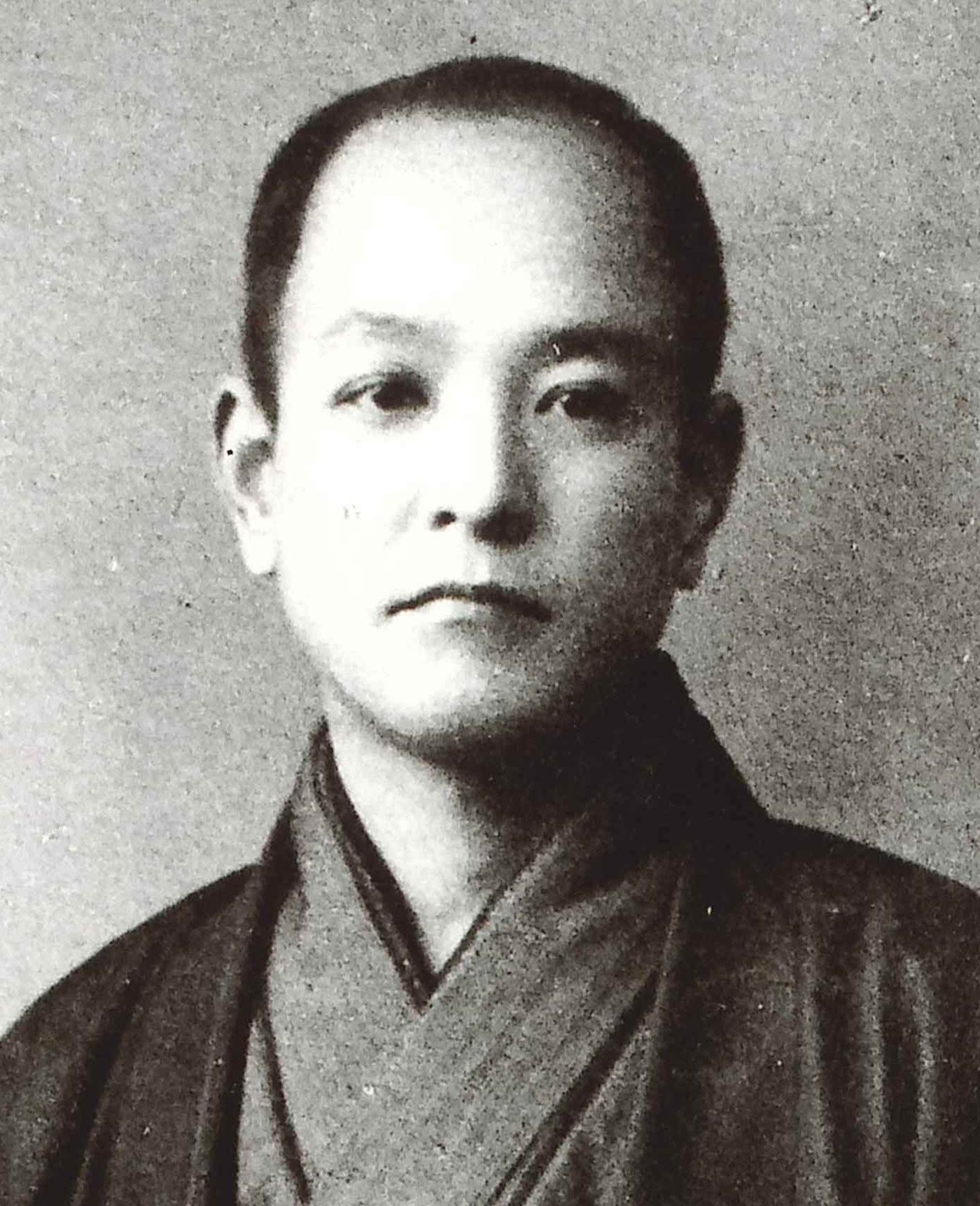

尾崎放哉は、日本を代表する俳人の一人で、1885年(明治18年)に生まれました。放哉は俳号(俳句を詠むときに用いるペンネームのようなもの)で、本名は秀雄(ひでお)といいます。

エリート人生を送りながらも、挫折しすべてを捨てて俳句に打ち込み、孤独のうちに亡くなった尾崎放哉は、俳句界の中では地味な存在でその生涯も謎に満ちています。しかしあまり知られていないだけで、尾崎放哉の遺した俳句の輝きには目を見張るものがあります。

今回は、そんなミステリアスな俳人、尾崎放哉について解説します。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

尾崎放哉とはどんな人物か

| 名前 | 尾崎秀雄 |

|---|---|

| 俳号 | 放哉 |

| 誕生日 | 1885年1月20日 |

| 没日 | 1926年4月7日 |

| 生地 | 鳥取県邑美郡吉方町(現在の鳥取市吉方町) |

| 没地 | 香川県小豆島郡 |

| 配偶者 | 坂根馨 |

| 埋葬場所 | 西光寺奥の院(香川県小豆島郡) |

尾崎放哉の生涯をハイライト

尾崎放哉は、1885(明治18)年、もと鳥取藩士族の尾崎信三の次男として鳥取県邑美郡吉方町に生まれました。俳句をつくりはじめるのは、鳥取尋常中学校在学中から。

1909年に東京帝国大学法科大学政治学科を卒業し、東洋生命保険に就職。エリートコースを歩みはじめますが、やがて酒乱と不義理を繰り返すようになり、退社。次いで朝鮮火災海上保険会社に転職し支配人として京城に赴任したものの、1年でクビになってしまいます。満州へ赴き再起を誓うも、病に倒れ帰国。

出典:とりネット/鳥取県公式サイト

それからの尾崎放哉は転落人生という言葉のとおり、どこまでも堕ちていきます。離婚、転職。寺男の職に就きますが、うまく人間関係をつくることができずに追われるように転々と流転していきます。

そんな尾崎放哉が最後に行き着いた先は、小豆島でした。どん底の生活の中、放哉を支えたものはもはや人ですらなく「海」でした。極貧と重篤な病に侵されつつも、自然と一体になることを願った尾崎放哉は1926年に亡くなるまで俳句を詠みつづけました。

漂泊の俳人・尾崎放哉は酒癖の悪い性格だった?

尾崎放哉の性格は、極度に偏向的で酒癖もわるく、自閉症やアスペルガー症を彷彿するようなコミュニケーション障害を抱えていました。これらはいわゆる発達障害の類型に属しますが、尾崎放哉のような高学歴の人であっても珍しくない症状であることが分かってきています。

次々と問題を起こしては、周囲の人間関係を破綻させてしまい、その結果転々とせざるを得ない暮らしぶりからもそうした強烈な個性が垣間見えています。

死因は「癒着性肋膜炎湿性咽喉カタル」だった

尾崎放哉の死因は、癒着性肋膜炎と湿性咽喉カタルの合併症でした。放哉は、満州時代の頃に重い病肋膜炎を患いました。その後の極貧生活で栄養失調をきたしていた体に、再発した肋膜炎。さらには湿性咽喉カタルの合併症。

晩年の放哉に、もはや病を治癒するだけの意欲は残されていません。ただ、ひたすらに俳句を詠み、詠むことによって己の生命の灯を燃やし続けたのでした。それほど晩年の放哉の俳句からは凄みを感じさせられます。

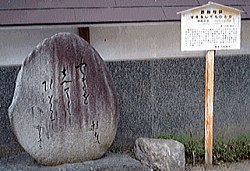

なお、尾崎放哉の墓地は終焉の地である西光寺(香川県小豆郡土庄町)にあります。

尾崎放哉の功績

功績1「ミステリアスな自由律俳句の名手」

尾崎放哉の功績の第一は、自由律俳句の名手として型破りな俳句という一つの世界を創造したことです。同時期の自由律俳人に種田山頭火(1882年~1940年)がいます。ともに荻原井泉水の『層雲』につどったメンバーです。

俳句にしろ実生活にしろ、放哉は約束事や義務というものが嫌いだったにちがいなく、そこから逃れようとする衝動を抑えきれなかった放哉。奔放な生き方から「今一休」とあだ名で呼ばれました。破綻した暮らしの中にも関わらず、放哉の句は自由で大空をはばたくような勢いを感じさせます。

そうかと思えば、丹念に自身を見つめて命について考えている。こういう思考をもつ人物がどうして周囲とうまく折り合って暮らすことができなかったのかと不思議に感じられます。そのミステリアスな空気は俳句にも通じています。

功績2「病に苦しみつつも、たった8か月で3000句もの俳句を残す」

小豆島で晩年をすごした放哉ですが、実際に島で暮らした期間は、8か月ほどでした。すでに病魔に侵された体は衰弱しはじめており、死の直前2週間は隣家のお婆さんに介護されながら暮らしていました。

ここで注目したいのは、小豆島で過ごした期間の俳句です。放哉の名を全国区のものとしたのは、この期間あってこそでした。それだけでなく、たった8か月で3000句もの俳句を詠んでいることは驚くべきことです。単純計算でも1日に12.5句を詠まなければならず、病身を思えば日に20句、30句と詠んだに違いありません。

すべてを捨てても、俳句への情熱だけは捨てなかった。放哉の功績の一つと言えます。

尾崎放哉の名言

されば、仏の残し給ひし教への経本をよく守り、煩悩を抑へ、仏に懺悔し、仏の救に、二六時中身をまかす。我身を一任する事なリ。

ぶっきらぼうな生き方しかできない自分に愛想をつかしつつも、完全に捨てきっていないことがわかります。放哉のこうした性質が、その俳句の中の息吹となっているようにも感じられます。自然と一体となることを夢みた尾崎放哉の心境は、まさに無為自然といえるものだったのだと感じられます。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)