紫式部にまつわる都市伝説・武勇伝

都市伝説・武勇伝1「お前が男に生まれていれば良かったのに」と父親に嘆かれる

紫式部の父・藤原為時は文才のあった人で、一条天皇の目に留まった漢詩が素晴らしく、越前守に任じられたと言われています。為時は息子たちに漢学を学ばせましたが、そばで聴いていた紫式部の方が先に誦じてしまったため、紫式部が男であればよかったと口走った、というエピソードです。そしてさらに、為時の越前への赴任は、紫式部にさらなる学問の場を与えることになりました。

越前国、今の福井県の歴史を紐解くと、為時が越前国に赴任した頃、そこには藤原道長によって宋からきた商人が住まわされており、為時はその唐人と遣り取りするよう一条天皇に命じられていました。為時に付き従って越前国へ行っていた紫式部も、唐人と漢詩を交わしていた可能性もあります。それによって紫式部の漢学のスキルはさらに上がったのかもしれません。

都市伝説・武勇伝2 紫式部は藤原道長の愛人?

紫式部は藤原道長の愛人であったという説はよく言われますが、史実としてその信憑性は低いとされています。その理由は、紫式部日記に、道長が夜訪れてきてずっと戸を叩いていたけれども、開けたら後悔すると思った、といった記述があることです。

ただし、道長が紫式部の才能を買っていたことは確かでしょう。当時、紙は貴重品でした。源氏物語を書くために必要な紙は、道長が手配していたと考えられます。源氏物語が、彰子にとって一条天皇の覚えめでたくなるための手段であったこと以上に、作者としての紫式部を認めていたからこそ、道長は部屋を訪ねるようなこともしたに違いありません。

都市伝説・武勇伝3 地獄に落ちた?!紫式部

今でこそ名作と言われる源氏物語ですが、実は平安時代末期ごろから鎌倉時代にかけて、光源氏の好色物語だとして作者の紫式部は地獄に落ちたと言われていました。一方、源氏物語を文学として認めていた人もいて、そこから「源氏供養」という紫式部を供養する儀式が生まれるのです。

現在でも上演される能楽作品に「源氏供養」があります。これは豊臣秀吉が好きで何度も舞った記録も残っています。他にも浄瑠璃や三島由紀夫の戯曲にも「源氏供養」があります。また、閻魔大王の右腕とも称された小野篁に紫式部を救ってもらおうと、紫式部のお墓は小野篁の隣に移されました。

紫式部の簡単年表

970〜978年ごろ、紫式部は藤原為時の娘として京で生まれました。漢学が得意な父に学問の手ほどきを受けます。

越前守に叙任された父について越前国へ下向するも、998年に藤原宣孝と結婚して京に戻ります。999年には娘・賢子を出産しました。

1001年に夫を亡くし、「源氏物語」の執筆を始めます。1007年には中宮彰子のもとへ宮仕えに出ました。「紫式部日記」もこの時期に書き上げています。

越前守であった父・藤原為時が京に戻っていることはわかっていますが、紫式部の晩年はわかっていません。1019年頃までは生きていたのではないかと考えられています。

紫式部の年表

970〜995年 – 1〜25歳「文才に恵まれた父のもとで育った少女時代」

紫式部がこの世に生を受ける

970〜978年ごろ、紫式部は生まれたと考えられています。父は藤原北家良門の血筋にあたる為時で、漢詩人として知られていました。祖父兼輔は三十六歌仙の一人で、文学的才能のある血筋だったようです。母は藤原為信の娘と言われていますが、紫式部が2歳の時に他界しています。

父より漢学を学ぶ

980年ごろより、紫式部の弟(兄という説もある)である惟規(のぶのり)が父・為時より漢学を学び始めます。紫式部はそばで聴いていただけでしたが、惟規より先に誦じてしまうほど覚えが早く、父親には紫式部が男でないことを残念がられたと、紫式部日記に書かれています。

花山天皇に認められていた為時の才能

984年、為時は式部丞・六位蔵人に任ぜられ、出世コースにありました。花山天皇に漢学を教えていましたが、花山天皇の退位とともに辞任し、その後官職につけず、紫式部も貧しい暮らしをしていたようです。

996〜1000年 – 26〜39歳「藤原宣孝との出会い」

越前へ移住

996年、父・藤原為時は一条天皇に贈った漢詩が認められ、越前守に任命されます。為時の赴任に合わせて、紫式部も越前へ移り住みました。のちに夫となる藤原宣孝とは、在京中から交流はあったようですが、求婚されたのは紫式部が越前にいたときのことです。最初は宣孝の独り相撲でしたが、紫式部の気持ちが変わり、父を置いて一人帰京して宣孝との生活に身を投じることにしました。

藤原宣孝と結婚

998年、紫式部は藤原宣孝と結婚します。宣孝は紫式部と同じ藤原北家の血筋で、20歳近くの年の差があったと考えられています。しかもあちこちに妻がいる気が多い男性で、紫式部との結婚が決まるや否や、紫式部が身篭ったせいもあったのか、少しずつ足が遠のいていったようです。

娘を出産

999年、賢子を出産します。のちに大弐三位とも呼ばれ、女流歌人として知られるようになりました。

1001〜1012年 – 31〜42歳「才能が花開いた宮廷生活」

源氏物語の執筆開始

1001年、藤原宣孝は流行病でこの世を去ります。短い結婚生活でしたが、それも糧にして紫式部は「源氏物語」を書き始めました。

中宮彰子付きの女房となる

1007年、紫式部は一条天皇の中宮彰子のもとへ宮仕えに出るようになります。最初のうちは煌びやかな女性だらけの世界で萎縮し、出仕を拒否する日々も続きましたが、徐々に慣れていき、「源氏物語」の作者として、彰子の家庭教師として、自分の居場所を見つけていきます。

紫式部日記の執筆開始

1008年、「源氏物語」はほぼ完成したと考えられています。この年、彰子が出産を迎えるにあたり、藤原道長がその様子を書き留めて欲しいと紫式部に依頼し、「紫式部日記」を書き始めることになりました。彰子は30時間以上にわたる難産の末、敦成親王を出産します。

紫式部日記が完成

_3.jpg)

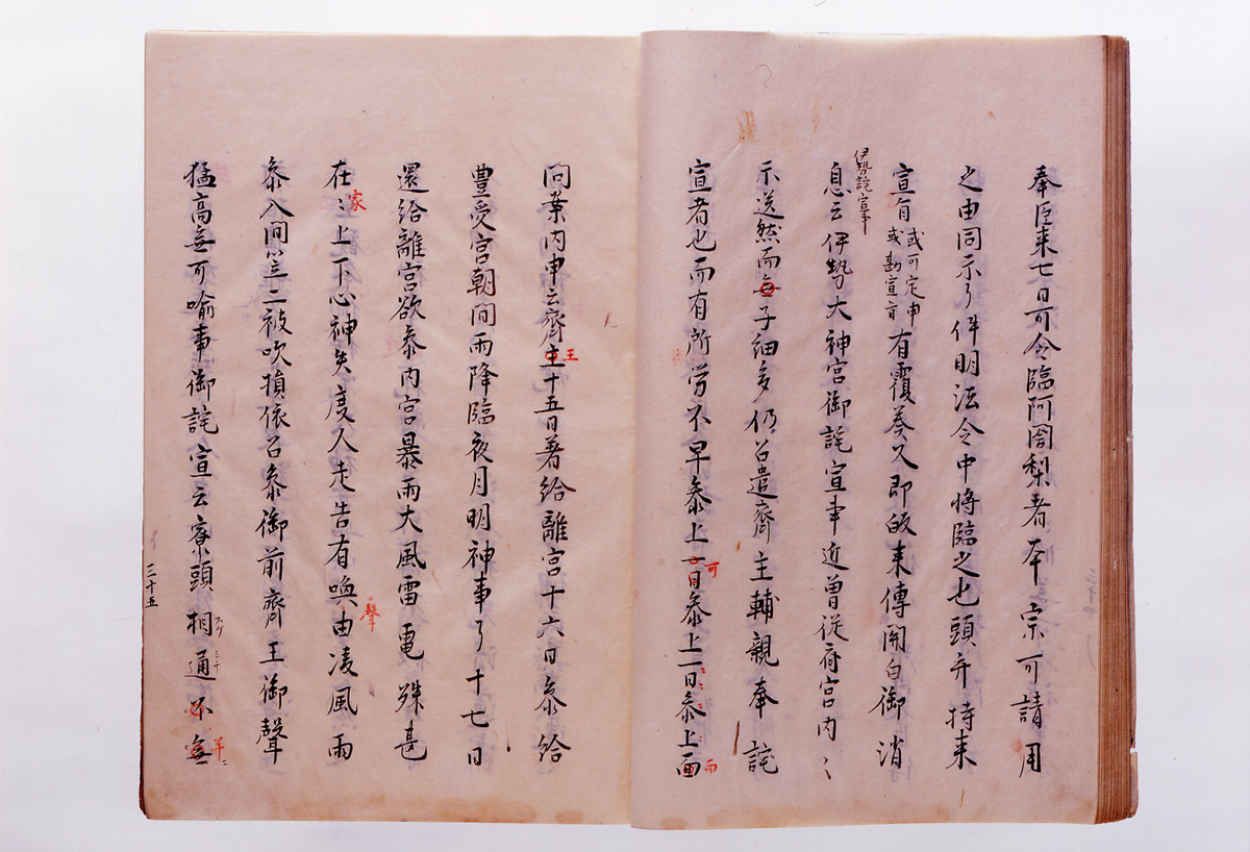

1010年、「紫式部日記」を書き終えたと考えられています。なお、「紫式部日記絵巻」は鎌倉時代に作られたとされていますが、現存するのは全体の1/4ほどです。

宮廷から退く

紫式部は中宮彰子の家庭教師として宮仕えをしていましたが、いつまで女房として出仕していたのかははっきりわかっていません。ただ、1012年ごろまでは仕えていたと考えられています。ちなみに、紫式部の娘・大弐三位が、1017年に母の跡を継いで皇太后となっていた彰子のもとに、女房として出仕しています。

1013〜1019年頃 – 43〜49歳「謎に包まれた晩年」

父が帰京

1014年、父為時は1011年から務めていた越後守をやめ、帰京しています。その理由は紫式部が亡くなったからではないかとも言われていますが、定かではありません。

紫式部の最期

紫式部の最期についても史料に乏しく、わかっていません。ただ、藤原道長全盛時代の記録として扱われる藤原実資の日記「小右記」の1014年と1019年に、紫式部らしき女性が出てくるため、この頃までは生存していたと言われています。

紫式部の関連作品

おすすめ書籍・本・漫画

新・紫式部日記

第11回日経小説大賞を受賞した本作は、紫式部の人生に源氏物語の世界を掛け合わせたフィクションです。清少納言との関係など、最新の研究成果も踏まえつつ、紫式部日記をベースにし、源氏物語の構成を取り入れることで重層的な作品に仕上がっていて、源氏物語をよく知っている人こそ感心させられるストーリーです。

もちろん、平安文学初心者でも十分楽しい小説になっています。ライトノベル感覚ですぐに読めますので、平安時代の雰囲気を味わって欲しいです。

新源氏物語

与謝野晶子や谷崎潤一郎など、数々の著名な作家が手掛けている源氏物語の訳本ですが、田辺聖子の「新源氏物語」は一番読みやすい入門編といえます。現代物の恋愛小説のように読み進めることができますので、まずはこの本で源氏物語の面白さ、あらすじを押さえた上で、他の訳本を読むことをおすすめします。

光源氏の生涯を描いた「新源氏物語」3巻の他、表向きは光源氏の息子とされる薫が主人公の物語「宇治十帖」は「霧ふかき宇治の恋」上下巻で描かれています。源氏物語は「宇治十帖」まで読むことで因果応報の意味がわかるので、ぜひ読了して欲しいと思います。

源氏物語の時代ー一条天皇と后たちのものがたり

第29回サントリー学芸賞受賞作品です。一条天皇は、清少納言が仕えた定子を皇后として、紫式部が仕えた彰子を中宮として迎えた帝です。この作品は、史実に基づいた一条天皇を描いていて、今までにない視点で平安時代を見ることができ、とても興味深いです。

一条天皇の孤独と、それに寄り添おうとした彰子の優しさと強さは、側で仕えた紫式部に大きな影響を与えたでしょうし、源氏物語にも反映されている気がします。当時の歴史的な時代背景を知りたいという人には特に、読みやすい学術書としておすすめです。

紫式部に関するおすすめ書籍はこちらの記事でさらに詳しく紹介しています!

おすすめの動画

紫式部「紫式部日記」

紫式部日記に書かれている場面を一部ラジオドラマで再現しています。平安時代の話ですが、周りに斟酌しながら立ち居振る舞いを選んでいる紫式部の姿は、まるで現代の話のようです。ラジオドラマだからこそ伝わってくる空気感がとても楽しいです。短いドラマなので、気軽に聴けます。

源氏物語と紫式部

紫式部が生きた時代の歴史的背景について説明されています。藤原氏の権力争いなどについては系図も紹介されるため、名前が似ていてややこしくてわからない人にはとても良いです。また、紫式部自身のことについても丁寧な解説があり、史実を知りたい人にはおすすめです。

おすすめの映画

源氏物語

第5回カンヌ国際映画祭撮影賞を獲得した、日本初の「源氏物語」映像化作品として1951年に公開されました。光源氏を演じたのは長谷川一夫、脚本は新藤兼人、そして監修に谷崎潤一郎と豪華なラインアップであり、それだけでも興味を惹きます。実際、公開時は興行収入もよく、50年以上たった今でも評価が高い作品です。

モノクロですが、なぜか煌びやかな印象が残る不思議な映画です。長谷川一夫が美しく、得意の流し目にぞくぞくさせられ、光源氏は適役だと感じました。

源氏物語ー千年の謎ー

タイトルに「源氏物語」とありますが、紫式部と藤原道長の関係を軸に「源氏物語」の誕生についてを描いた作品です。生田斗真が光源氏を演じ、美しいと評判になりました。

源氏物語自体をよく知らない人、日本史の知識に不安がある人には、入門編としてちょうど良い内容だと思います。源氏物語は平安時代の背景を知らないと理解できないので、それについて説明してくれている本作は初心者に優しい作品と言えます。

紫式部 源氏物語

この作品はアニメであり文部省選定作品ですが、内容はかなり艶かしく、大人が楽しみたい作品です。アニメだからこそ描けた衣の絶妙なシワの寄り方や、当時の暗い照明だからこそ映し出される陰影の表現は見事で、今もこのアニメに多くのファンがいることにも頷けます。

音楽を担当しているのは細野晴臣で、シンセサイザーと箏が使われて、今聴いても新鮮な、和でありつつもスピリチュアルな世界観が広がります。ここに色気のある風間杜夫の光源氏の声が重なると、一気に平安絵巻の世界へ引き込まれるようです。

おすすめ舞台作品

紫式部ダイアリー

2014年、三谷幸喜が紫式部役に長澤まさみを、清少納言役に斉藤由貴を迎えて書き上げた二人芝居です。紫式部と清少納言の性格はそのままに、時代を現代に置き換えて文学賞選考会の話をしているのですが、若くて才能が溢れた人が出てきたときの焦りと嫉妬をまざまざと見せつけられて、舞台に目が釘付けでした。

紫式部と清少納言が抱える、作家としての尊敬と、嫉妬と、焦りの気持ちは普遍的なものなのだと納得します。DVD化されていないのが残念です。

源氏物語〜浮舟〜

2003年に坂東玉三郎が浮舟を、片岡仁左衛門が薫、そして五代目中村勘九郎が匂宮というキャステイングで上演された歌舞伎作品です。源氏物語「宇治十帖」をベースに、昭和を代表する劇作家北條秀司が描いたもので、浮舟の綱渡りのような気持ちの揺らぎを坂東玉三郎が繊細な表現で魅せていました。

歌舞伎では源氏物語を題材にした作品が度々上演されていますが、歌舞伎役者は着物の所作に慣れているせいか、違和感がない舞台作品が多いです。

関連外部リンク

- 紫式部公園

- 大本山 石山寺

- 【京都市公式】京都観光NAVI 廬山寺

- 【京都市観光】京都観光NAVI 雲林院

- 上賀茂神社

- 野宮神社

- 宇治市源氏物語ミュージアム

- 「源氏物語ゆかりの地」ガイドマップ

- 五島美術館

- 東京国立博物館

- 徳川美術館

- 書陵部所蔵資料目録・画像公開システム

紫式部についてのまとめ

筆者は小学生の頃から紫式部が大好きでしたが、可哀想な人だと思っていました。母親を早くに亡くし、学問に秀でていても父からは「男に生まれなくて残念だ」と言われ、父親の仕事がないために娘時代は不遇の日々を送り、結婚相手は親子ほど歳の違う人で、3年後に死別してしまうのです。

しかし、中学生の時に初めて「源氏物語」を読了した時、紫式部は今までの人生で経験した良いことも辛いことも、全てをこの物語に託すことで、自らも救われたのではないかと思いました。「これが書けたから、私の人生は素敵なものだった」と思えたのではないかと。

この記事を通して、「源氏物語」という世界的大作を書いた作者というだけでなく、平安時代を自らの力で必死に生き抜こうとした紫式部という一人の女性の生き方に関心を持ってもらえたなら、この上なく嬉しいです。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)