魯山人は明治から昭和にかけて活躍した日本の芸術家で、そのジャンルは書・篆刻・陶芸・料理・絵画に至るまで多岐にわたっています。そして、その功績が讃えられ、重要無形文化財・人間国宝に認定されますが、これを辞退することになるのでした。

幼少期には養子先を転々とし、10歳の時から奉公させられるなど、波乱万丈の幕開けとなった魯山人の生涯でしたが、書に興味を持つようになってから芸術の世界へと足を踏み入れ、晩年に向けて大輪の花を咲かせるようになるのです。

6度の結婚をしたり、ピカソを罵倒したりするなど、意外なエピソードも多数あり、2013年に「和食」が世界遺産に登録された際には、その背景に魯山人が大きく関わっているのではないかとも言われました。

自身も相当な芸術家である一方で、名だたる大家を罵倒したり、人間国宝を辞退したりする魯山人に興味を持った筆者が、彼の文献を読み漁った結果得た知識を元に、魯山人の生涯や代表作品、名言、意外なエピソードに至るまでを紹介していきます。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

魯山人とはどんな人物か

| 名前 | 北大路魯山人(本名:房次郎、別名:福田海砂、福田可逸、福田鴨亭、福田大観、北大路魯卿) |

|---|---|

| 誕生日 | 1883年3月23日 |

| 没日 | 1959年12月21日 |

| 生地 | 京都府愛宕郡上賀茂村(現在の京都府京都市北区) |

| 没地 | 神奈川県横浜市 横浜医科大学病院 |

| 配偶者 | (1回目)1908年-1914年・安見タミ、(2回目)1914年-不明・藤井せき、(3回目)1927年-1938年・中嶋きよ、(4回目)1938年-1939年・熊田ムメ、(5回目)1940年-1942年・中道那珂能、(6回目)1948年-1949年・峰尾千尋 |

| 埋葬場所 | 京都府京都市西京区松尾神ヶ谷町 西芳寺 |

魯山人の生涯をハイライト

魯山人の生涯をダイジェストすると以下のようになります。

- 1883年3月23日、京都府愛宕郡上賀茂村にて北大路魯山人誕生

- 1883年(0歳)から1888年(5歳)にかけて、養子先を転々とする

- 1893年(10歳)和薬屋で丁稚奉公した際に仕出し料理屋の看板の書に目を奪われる

- 1898年(15歳)書の懸賞に応募し、優秀賞を何度も受賞

- 1909年(26歳)書の道を極め、雑誌社の題字などの仕事を担当するように

- 1915年(32歳)素封家の食客行脚や有名懐石料理店と懇意になることで、料理に対する興味を抱くように

- 1921年(38歳)会員制料亭「美食倶楽部」、1925年(42歳)会員制高級料亭「星岡茶寮」を開店

- 1927年(44歳)魯山人窯芸研究所・星岡窯を設立し、作陶活動を開始

- 1935年(52歳)系列店「銀茶寮」・「大阪星岡茶寮」の開業、しかし、星岡茶寮から解雇されることに

- 1951年(68歳)フランス・ヴァロリスの「現代日本陶芸展」に陶器を出品し、ピカソに注目される

- 1955年(72歳)重要無形文化財・人間国宝に推奨されるも辞退

- 1959年(76歳)前立腺肥大症や胃潰瘍で入退院を繰り返したのち、肝臓ジストマによる肝硬変にて亡くなる

魯山人の食のこだわりとは?納豆、湯豆腐、すき焼きの作り方

魯山人は食のこだわりが強いことで有名で、中でも納豆の練り方やすき焼きの作り方に関して独特の価値観があることが有名となっています。それぞれの作り方を以下に紹介していきます。

納豆

タレを加えずに約300回混ぜ、タレを加えてから約120回混ぜたら、辛子や薬味を加えて食す。

湯豆腐

①切り込みを入れた昆布を鍋の中へ入れ、鍋の深さの半分の水を入れる

②豆腐を3cm角に切って鍋の中へ入れ、強火にかける。鍋の蓋はする。

③5分くらいで煮えてきたら、豆腐がほどよい弾力を帯びており、その刹那に、少し温めた醤油をつけて食べると美味い。

すき焼き

①鉄鍋に牛脂を塗る。

②脂の乗った牛肉を焼いてから酒、みりん、醤油を入れて焼けたら、まず大根おろしを乗せて食べてみる。

③鍋に鰹・昆布だしを加え、豆腐・しいたけ・春菊・ねぎを加えて煮込む。

④野菜を食べたら、先ほどの肉を再び入れて、焼いて食べる。

⑤適宜野菜を追加して食す。

鮑の宿借り

①貝から身を外して塩荒いし、わたを取らずにおろし大根を乗せて蒸す(目安は80度くらいで25分、その加減は貝による、鮑は蒸すほど柔らかくなるが、柔らかくなるに従って味が抜けるため、上記の時間がちょうど良い)。

②蒸しあげたら十分に冷ましてから薄く切る。

③元の貝の中に盛る際、キュウリなどを千切りにして下に敷き、わたは輪切りにして添える。

④青じそを細かく刻んで添えるとなお一層風情がある。

頑固な性格や歯に衣着せぬ物言いのおかげで敵が多かった?

魯山人は自分の意思を曲げない頑固な性格であったことや、思ったことをそのまま言葉にしてしまう性質であったため、敵が非常に多かったと言われています。例えば、魯山人が陶器や料理作りを開始するきっかけとなった星岡茶寮は、10年ほど勤めたのちに、解雇となりました。その理由としては魯山人の横暴さや金銭管理の緩慢さが社長の中村竹四郎の我慢の限界を超えたからでした。

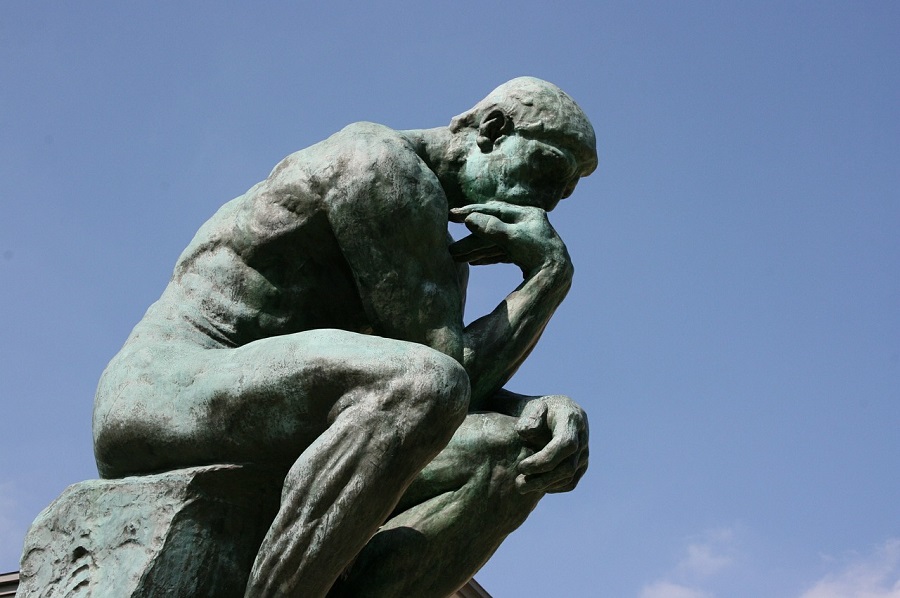

また、魯山人はピカソを「大したことがない」と評したことも有名で、その上、ロダンの美術館を鑑賞して「あれはバカヤロウだ」と感想を述べるなどしたため、周囲にあまりいい印象を持たれませんでした。

一方で、高名な芸術家の中でも、シャガールに関しては「賢慮に、東洋の陶器に対する尊敬を込めて接してくれた」と太鼓判を押しています。魯山人は自分と馬があう人物には穏やかに接していたようで、必ずしも敵ばかりではなく、深い付き合いになるような味方も多くいるのでした。

魯山人の死因は?

魯山人は76歳の時に肝硬変によって亡くなりましたが、肝硬変の原因が意外なものでした。その原因とは「肝臓ジストマ」です。現在では「肝吸虫」と呼ばれる寄生虫の一種で、これが体内に入り込んだことから肝硬変を生じ、そのまま帰らぬ人となってしまったのです。

肝吸虫は淡水魚を加熱調理が不十分な状態で食べた場合に感染する寄生虫で、感染すると、発熱・悪寒・腹痛・黄疸などが発生します。数ヶ月から数年単位で病状が進行するため、一旦感染すると、あっという間に症状が重くなってしまうのです。魯山人がいつ頃肝吸虫の存在に気づいたかは不明ですが、一般的な肝硬変よりは早く病気が重くなっていくため、気づいた時にはもう手遅れだったのでしょう。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)

峰尾千尋は魯山人の娘和子の配偶者だったと思います。