イマヌエル・カントとは、18世紀ドイツ(プロイセン王国)で活動した哲学者です。三批判書と呼ばれる三篇の哲学論文を執筆したことが特に有名であり、彼の思想は現在でも”西洋哲学の祖”としての立ち位置を獲得しています。

彼が自身の哲学によってもたらした認識論の変化は「コペルニクス的転回」という言葉で表されており、現在もその言葉は有名でこそないものの、比喩表現として文章中に使われることがあります。

とはいえ、結局カントが哲学界に何をもたらしたのかは、実際のところ非常にわかりにくいもの。ということでこの記事では、カントの生涯と業績について、簡単にではありますがまとめていきたいと思います。

この記事を書いた人

Webライター

フリーライター、mizuumi(ミズウミ)。大学にて日本史や世界史を中心に、哲学史や法史など幅広い分野の歴史を4年間学ぶ。卒業後は図書館での勤務経験を経てフリーライターへ。独学期間も含めると歴史を学んだ期間は20年にも及ぶ。現在はシナリオライターとしても活動し、歴史を扱うゲームの監修などにも従事。

イマヌエル・カントとはどんな人物か

| 名前 | イマヌエル・カント |

|---|---|

| 誕生日 | 1724年4月22日 |

| 没日 | 1804年2月12日(享年79歳) |

| 生地 | プロイセン王国、ケーニヒスベルク |

| 没地 | プロイセン王国、ケーニヒスベルク |

| 配偶者 | なし |

| 埋葬場所 | ケーニヒスベルク大学、大学墓地(現在のロシア連邦、カリーニングラード、ケーニヒスベルク大聖堂) |

イマヌエル・カントの生涯をハイライト

プロイセン王国に生まれたカントは、実は大学では哲学ではなく、ニュートンによって発展を見せていた自然学を専攻していました。そんな彼が哲学の道に踏み入ったのは1755年に哲学の学位をえてからのことだったと言います。

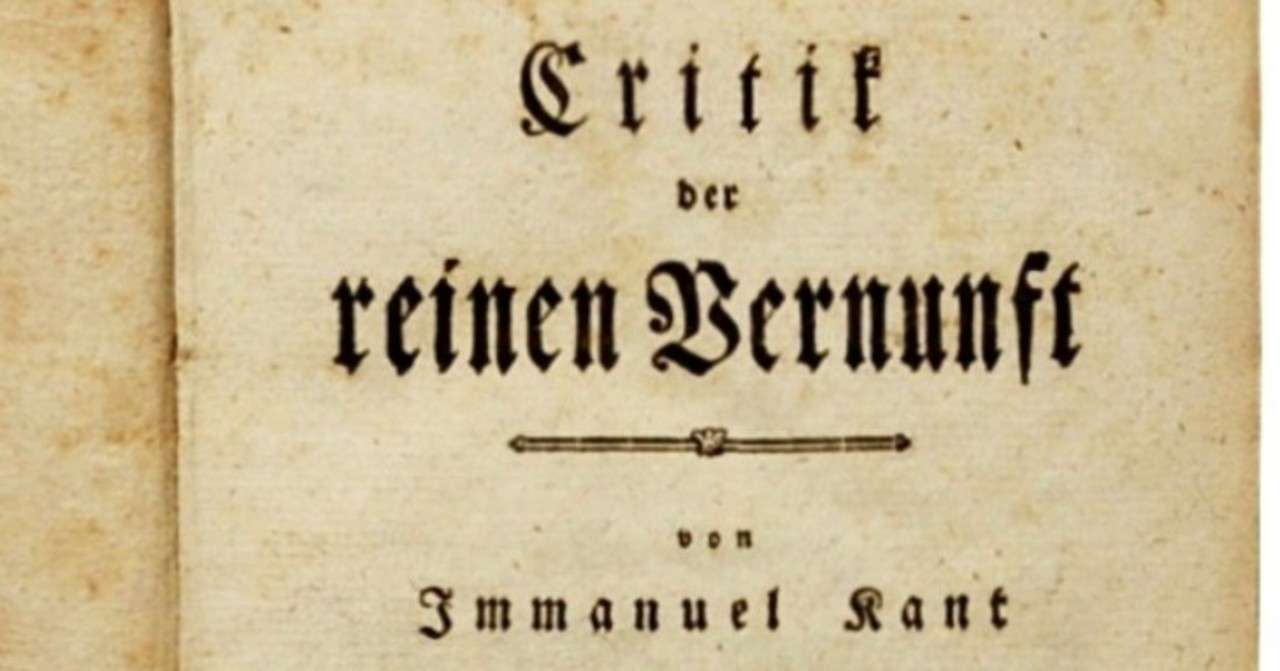

こうして哲学者となったカントは大学の講師として多忙な日々を送ることになりましたが、一方で哲学界としては、さほど目立った功績をあげることはありませんでした。しかし出版した『純粋理性批判』によって、彼は既存の哲学に一石を投じることとなります。

その後カントは『実践理性批判』と『判断力批判』という代表的な二つの論文を著したほか、雑誌『ベルリン月報』にて多くの論争に参加。宗教的な検閲を受け、それに従うことになりながらも、彼は自身の哲学によって、既存の哲学界に一石を投じる活動を行いつづけました。

晩年のカントは老年性の認知症の症状が散見されつつも、自然科学の形而上学的原理から物理学への移行という課題に取り組み、草稿である『オプス・ポストゥムム』を遺し、1804年にこの世を去ったのでした。

イマヌエル・カントの掲げた哲学とは?

カントの掲げた哲学は、彼の代表的な著書である『○○批判』という論文になぞらえて、”批判哲学”という言葉で表現されています。彼はこれまでの哲学で前提とされてきた人間の認識能力や感性に目を向け、「それが本当に哲学を考える指標として活用できるものか?」という前提条件の部分を考え直す理論を展開しました。

カントの活動は主に『純粋理性批判』の以前と以後で分類され、基本的に彼の哲学者としての活動は、以後に当たる「批判期」に集中しているようです。

また、カント自身は提唱する批判哲学のことを、あくまでも「純粋な哲学の真理に至るまでの準備段階」「哲学を考えるための前提条件を揃えるための理論」と認識していたらしく、あくまでも彼によって提唱されたこの哲学体系は、純粋な哲学の理論とは少し違った部分にあることに留意しなくてはなりません。

つまり、カントの掲げた哲学的な理論は、当時の西洋哲学全体に激震をもたらすものではありましたが、同時に彼からすれば未完成どころか本編にすら入っていないような状況であり、同様に現在も、完成しきった哲学体系ではないと言えるのです。

晩年のカントについて

哲学の前提条件を考える”批判哲学”によって、現代の哲学においても基礎的な概念として扱われることも多いカント。そんな彼は生涯を現役の哲学者として過ごしましたが、晩年の彼は老いに伴う苦しみを感じていたとも言われています。

晩年の彼は、加齢に伴う心身の衰えに苦しんでいたほか、老年性認知症の症状も出ていたらしく、晩年に取り組んでいた「形而上学的原理から物理学への移行」という主題の論文についても、草稿の『オプス・ポストゥムム』を遺すだけとなってしまいました。

そのような中、カントは1804年の2月に死去。生前の彼は簡素な葬儀を望んでいたようですが、彼の葬儀は結果的に2週間にわたって続き、その人望を示す結果を生んだことが記録されています。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)