「ミッドウェー海戦の敗因って何?」

「日本が勝てる戦いだったと聞いたけど…」

ミッドウェー海戦は1942年に、太平洋戦争の中のミッドウェー島沖での日米の海戦です。戦力に優勢だった日本軍が、アメリカ軍に敗退。以降日本軍は守勢気味となり、太平洋戦争の流れを決定した戦いといわれています。

出典:Wikipedia

数が勝っていた日本軍がなぜ敗退したのか?そこには多くの要因が絡み合っています。歴史に「もしも」はありませんが、ミッドウェー海戦の敗因を振り返ることで今の私たちに活かすことも可能です。この記事では、ミッドウェー海戦の敗因に焦点を絞って、歴史を振り返ってみたいと思います。

この記事を書いた人

フリーランスライター

フリーランスライター、高田里美(たかださとみ)。大学は日本語・日本文学科を専攻。同時にドイツ史に興味を持ち、語学学校に通いながら研究に励む。ドイツ史研究歴は約20年で、過去に読んだヨーロッパ史の専門書は100冊以上。日本語教師、会社員を経て結婚し、現在は歴史研究を続けながらWebライターとして活躍中。

そもそもミッドウェー海戦とは?

出典:Wikipedia

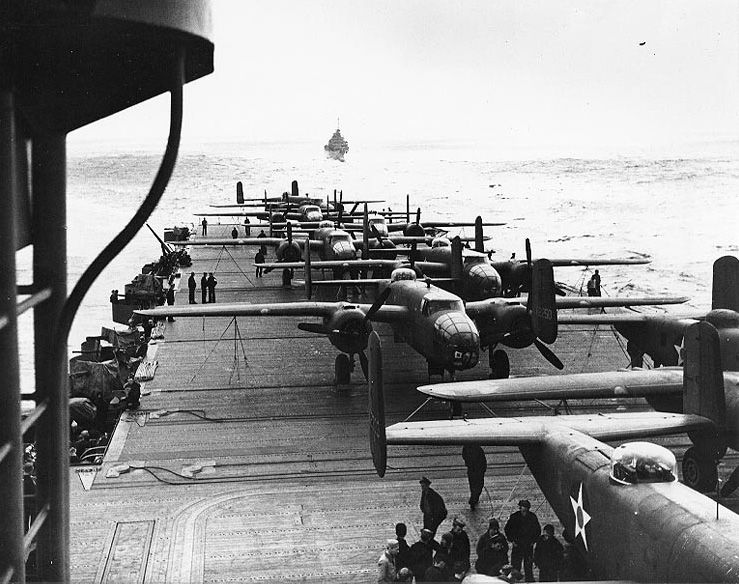

ミッドウェー海戦は、太平洋戦争時のミッドウェー島付近で行われた海戦です。アメリカとオーストラリアの分断を図る「M1作戦」の一環として起こった戦いです。ミッドウェー島を攻略しようとする日本軍を、米軍が迎え撃つ形で始まりました。

日本軍の機動部隊と米軍の機動部隊がミッドウェー島沖で航空戦を展開。結果日本軍は空母4隻と航空機290機を失う大損害を受け、日本が敗退しました。

詳しい内容は下記の記事を参考にして下さい。

ミッドウェー海戦とは?もし勝っていたら?敗因や目的をわかりやすく解説

ミッドウェー海戦とは?もし勝っていたら?敗因や目的をわかりやすく解説

ミッドウェー海戦の主な3つの敗因

なぜミッドウェー海戦に日本は敗北してしまったのか?今から一般的に原因といわれる説を3つ紹介します。

1.日本軍の暗号が解読されていた

ミッドウェー海戦の時には、アメリカは日本の暗号をほぼ解読していました。そのため日本軍がミッドウェー島近海に戦力を集結させることを既に察知していたといいます。そのため迎撃の準備を備えていました。

ミッドウェー海戦が起こる約2週間前にはアメリカは、各部隊の兵力・指揮官・予定航路・攻撃時期まで知っていたといいます。結果ミッドウェー海戦では敵に先制攻撃されています。こうした情報漏洩が敗戦の一因になったというのです。

2.全体に雑な作戦内容

出典:Wikipedia

ミッドウェー海戦の目的は、山本五十六長官を筆頭に連合艦隊司令部がミッドウェー島の基地を占領し確保、同時に米機動部隊の殲滅を目的としていました。目的が二つという“二兎を追うもの”状態となってしまい、これも下士官にどっちを優先していいか判断を悩ませる結果となり、敗因の一つになったといわれています。

実はミッドウェー島攻略は海軍が強く反対していました。理由は危険な割に得るものが少ないというもです。そのため連合艦隊司令部と海軍の作戦会議は暗礁に乗り上げていましたが、結局山本司令官が辞任をちらつかせてまで作戦決行を主張するために、最終的に海軍は折れ作戦が決行されることとなったのです。

出典:Wikipedia

連合艦隊のごり押しに大本営も不満でしたが、1942年の4月18日にアメリカが東京に初の空襲をしかけてきます。被害は大きくはなかったものの国民のショックは大きく、空襲を回避するために敵空母を叩く必要性に迫られ、結局作戦方向が曖昧なM1作戦は実行されたのでした。

山本五十六はどんな人?生涯・年表まとめ【名言や死因、映画や本などの関連作品も紹介】

山本五十六はどんな人?生涯・年表まとめ【名言や死因、映画や本などの関連作品も紹介】

3.「運命の5分間」に左右された?

出典:Wikipedia

ミッドウェー海戦には“運命の5分間”と呼ばれる言葉があります。あと米軍の攻撃が5分遅ければ、攻撃隊が出撃できたのににというものです。ミッドウェー海戦で日本側の空母が攻撃を受けた時は、既に積まれている爆弾を取り外し、別の爆弾に積みかえるという作業中での出来事でした。

この積み替えが完了し、出撃で来ていたならば米艦隊が現れても交戦でき結果が変わったといわれました。しかしこの論は、生存者などの証言から矛盾が多く存在し現在はあまりいわれなくなった敗因といわれています。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)

ふぁ?!