「アポロ11号って何をしたの?」

「アポロ11号の乗組員って誰?その後どうなったの?」

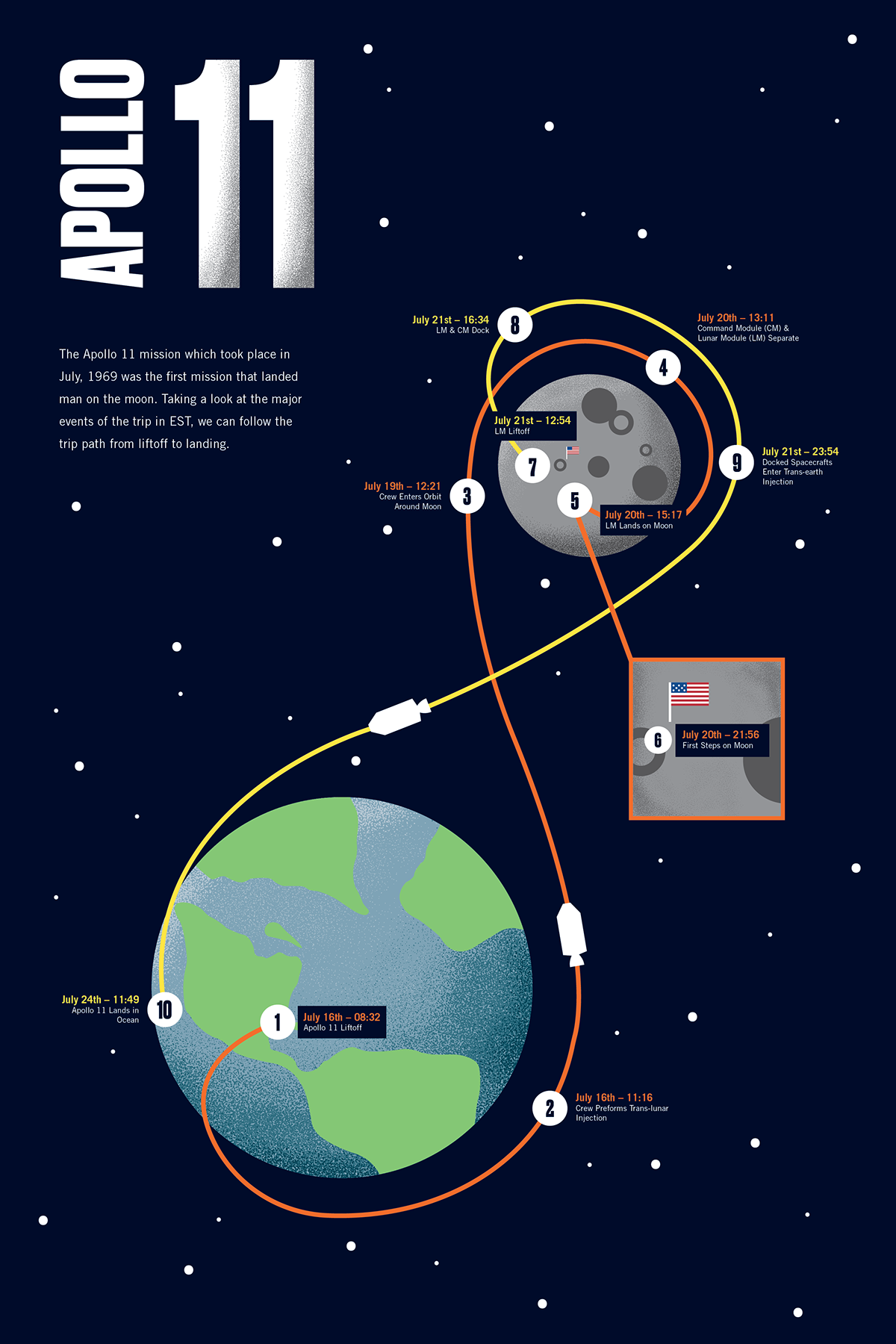

宇宙開発史に輝かしい足跡を残した「アポロ11号」は、専門家だけでなく、当時の世界中から熱い視線とエールが送られた一大イベントでした。

人類が地球以外の天体に降り立つことができることを実証したアポロ計画は、アメリカ合衆国の総力をあげた国家プロジェクトですが、その勇敢な挑戦は国籍や人種を超えて多くの人に夢と希望を与えてくれました。しかし、アポロ11号の月面着陸から50年を経過し、その後の宇宙開発を託されたスペースシャトルも退役した今では、時の経過とともにその業績が人びとの記憶から薄れつつあるようにも感じられます。

今回は「アポロ11号」について、解説をしていきたいと思います。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

アポロ11号とは

| 任務の内容 | 有人月面着陸 |

| 計画・実行者 | NASA(アメリカ航空宇宙局) |

| 実際の任務時間 | 8日と3時間18分35秒 |

| 使用された宇宙船 | アポロ司令船・機械船:Apollo CSM-107 月着陸船:Apollo LM-5 ロケット:サターンV SA-506 |

| 打ち上げ日 | 1969年7月16日13:32:00 |

| 打ち上げ場所 | ケネディ宇宙センターLC-39A (フロリダ州ブレバード郡メリット島) |

| 月面着陸日 | 1969年7月20日 |

| 月面着陸地点 | 静かの海 |

| 任務時間 | 8日と3時間18分35秒 |

| 着陸日 | 1969年7月24日16:30:35 |

| 着陸地点 | 北太平洋(北緯13度19分、西経169度9分) |

簡単解説!アポロ11号って何?

1969年7月16日、3人の宇宙飛行士を乗せ地球を旅立ったアメリカ合衆国の宇宙船が「アポロ11号」です。月の周回軌道に乗ったアポロ11号は、本体(司令船)から月着陸船を分離、2名の宇宙飛行士が月に降り立つことに成功しました。史上初めて人類が月に降り立った映像は、世界中に放送され多くの人を熱狂させています。

アポロ11号のミッションは?

月への有人飛行と月面着陸

アポロ11号の最大のミッションは、「人類を月面に立たせること」でした。その理由は、米ソの宇宙開発競争にあります。「初の人工衛星打ち上げ」「初の有人宇宙飛行」その両方で、アメリカはソ連に敗北していました。1961年にアポロ計画が開始されて以来の悲願は、アポロ11号によって達成されました。

月面での船外活動

もちろん、単に月に人を送り込むだけでなく、月面においても様々な活動を行いました。土壌や岩石採取を行い地球に持ち帰るという重要なミッションもありましたし、月面にアメリカ国旗を掲揚したりニクソン大統領と電話回線を通して会話を行ったりしたことで、アメリカ合衆国の国威発揚がつよくPRされました。

あまり知られてはいませんが、月震(月の地震)を測定する装置や、地球からレーザーを照射して距離を図る装置なども設置されています。以下、主なミッションをまとめてみます。

- 土壌サンプル採取

- 月面パノラマ映像撮影

- アメリカ合衆国の国旗をたてる

- ニクソン大統領と電話

- 月震を観測する受動型地震計実験装置(PSEP)設置

- 月レーザー測距実験用の再帰反射器(LRRR)設置

- 岩石採取(新種の鉱物としてアーマルコライト、トランキリティアイト、パイロクスフェロアイト(英語版)の3種が発見された。)

アポロ11号の着陸地点は?

アポロ11号の月での着陸地点は、「静かの海」でした。この着陸地点は、はじめからピンポイントで決まっていたわけではなく、5つある着陸候補地点(静かの海(地点①、地点②)、中央の入江(地点③)、嵐の大洋(地点④、地点⑤)から選ばれています。なお、着陸地点は、次のような条件を満たす土地から選ばれました。

- 凹凸の少ない、平坦な土地

- 着陸地点への進路において、レーダーや計測器が正しく動作するため、起伏の少ない土地であること

- 燃料消費量を節約できる地点

- 地球への帰還が容易な軌道(自由帰還軌道)から到達しやすいこと

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)