日蓮とは「日蓮宗」の開祖で、「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることによって、現世の辛苦を乗り越えることができると説いた鎌倉時代の僧侶です。現在の千葉県の片田舎出身ながらも、果敢に鎌倉での布教活動を行い、仏の教えを説くことに人生をかけました。

時の鎌倉幕府へ自らの意見を盛り込んだ「立正安国論」を提出することで、日本の国難を救おうとしましたが、その過程で草案焼き討ち、伊東・佐渡への流罪、竜の口刑場での斬首、小松原での法難を受けることにもなりました。しかし、神の御加護によってこれらすべてを乗り越えることになるのです。

日蓮は弟子の教育にも力を入れていたため、日蓮宗は日蓮亡き後も拡大し続け、現代では日本を代表する宗教にまで発展しました。その功績を讃えて、日蓮の出身地近くには「誕生寺」という寺院も建てられています。

今回は波乱万丈の人生を送りながら、命をかけて貧しい民衆たちを救おうとした日蓮に感銘を受けた筆者が、日蓮に関する文献を読み漁った結果得た知識を元に、日蓮の生涯、数々の苦難、功績、意外なエピソードに至るまでを紹介します。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

日蓮とはどんな人物か

| 名前 | 日蓮(本名:貫名善日麿) |

|---|---|

| 誕生日 | 1222年2月16日 |

| 没日 | 1282年10月13日 |

| 生地 | 安房国長狭郡東条郷片海(片海は現在、海の底に沈んでいる) |

| 埋葬場所 | 身延山久遠寺、池上本門寺、大石寺 |

日蓮の生涯をハイライト

日蓮の生涯をダイジェストすると以下のようになります。

- 1222年(0歳):安房国にて日蓮が誕生、その際に3つの奇跡が起こる

- 1228年(7歳):漁業の手伝いをするかたわらで、父から勉強を教わる

- 1233年(12歳):清澄寺で修行を行うことに

- 1237年(16歳):清澄寺の後継として見込まれ、出家を許される

- 1242年(21歳):他の宗派を研究するために鎌倉へ、5年の滞在で得るものは少なかった

- 1253年(32歳):日本最大の寺院「比叡山」で修行の日々を送る

- 1260年(39歳):『立正安国論』を北条時頼に提出後、松葉谷の襲撃事件、伊東への流罪

- 1264年(43歳):重病の母を見舞いに安房国へ帰郷、その後、小松原にて法難を受ける

- 1268年(47歳):蒙古襲来、「立正安国論」の予言が的中

- 1271年(50歳):佐渡の塚原三昧堂へ収容される

- 1274年(53歳):赦免状が幕府から届き、鎌倉へ帰ることに、身延山へ入山

- 1274年(53歳):「文永の役」、1281年(60歳)「弘安の役」

- 1282年(61歳):池上宗仲の屋敷で入滅、死因は胃腸系の病気とされる

日蓮が開いた日蓮宗とは?日蓮正宗、創価学会との違い

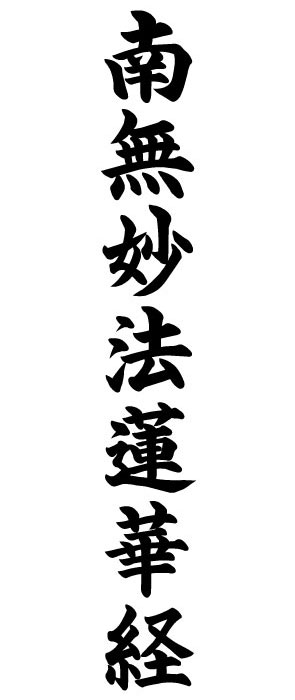

日蓮宗は日蓮が1253年4月28日に開宗した宗教です。法華経にお釈迦様の本当の心が現れているとし、そのお経を帰依(信心)しますという意味の「南無妙法蓮華経」を唱える事によって、困難な状況に陥っている人々を救うことができると説きました。

日蓮正宗は日蓮の弟子である日興が1253年に興した宗教で、日蓮亡き後の1289年から本格的な活動を開始しました。日蓮宗との違いは、本仏に対する考え方で、日蓮宗は「釈迦が本仏」、「日蓮は末法の本仏」とされます。一方で日蓮正宗は「日蓮を本仏」とし、呼び方も「日蓮大聖人」になるのです。

出典:Wikipedia

創価学会は初代会長・牧口常三郎と2代目会長・戸田城聖が日蓮正宗に入信したことをきっかけに興され、現在まで脈々と続きました。しかし、1991年に日蓮正宗から破門の宣告を受ける事になり、現在では、日蓮正宗とは無関係の団体として扱われるようになりました。

日蓮宗との違いは、日蓮正宗と同様、本仏に対する考え方で、創価学会は日蓮正宗から派生したため、「日蓮を本仏」としているのです。

主要教義として提唱した「三大秘法」と「五義(五綱)」とは?

日蓮の主要教義は三大秘法と五義(五綱)とされています。それぞれの内容を以下に掲載します。

三大秘法は「本門の本尊=釈迦仏」、「本門の題目=南無妙法蓮華経」、「本門の戒壇=題目を唱える場所」の3つのことを指し、一般的な仏教の基本である「戒定慧の三学」を日蓮の仏教に当てはめたものとされています。

五義(五綱)は日蓮独自の教祖半釈で、日蓮宗の宗旨建立の正当性を示すもののことです。一般の仏教の教祖半釈が教理だけであるのに対し、日蓮は教理、機根、時代、国情、過去の教えを総合的に判断することを重視しました。

伊豆と佐渡へ流罪となった経緯

出典:Wikipedia

伊豆へ流罪となった理由は、幕府への意見をしたためた「立正安国論」を提出し、幕府の政治批判、他の宗教の批判を行ったからです。1人の僧が幕府の政治を批判することは当時としては言語道断であるため、幕府に対する無礼と捉えられ、伊豆の伊東へ流罪にされることになったのです。

さらに佐渡へ流罪となった理由は、1271年に改訂した「立正安国論」において蒙古襲来に対する幕府への意見を述べたためです。これに対して激怒した執権の北条時宗や侍所の別当・平左衛門尉頼綱によって、佐渡島への流罪を言い渡されることになるのでした。この時代、佐渡島へ流されて、帰ってきた人は皆無だったので、この流罪は実質、死刑と同様のことを意味していたのです。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)