明石元二郎は、日露戦争で活躍したスパイです。ロシアの心臓部に直接攻撃を加えたとも評されるその功績は、世界各国の歴史家からも評価を受けています。

ロシアの情報を入手し、それを日本に流すだけではなく、ロシアという国や軍そのものを揺るがすための工作を仕掛け、ロシアが戦争を続けられなくさせるその積極的なインテリジェンス活動は、その後の日本での諜報教育にも活かされました。

(右から4人目は満洲軍総司令官大山巌)

しかし実は、明石元二郎の功績は、日露戦争における諜報活動だけではありません。フィンランド・ポーランドの独立運動を助け、台湾の近代化に力を尽くし、今に続くこれらの国と日本との親密な外交関係の基盤を作ったのも元二郎でした。

こうした功績の背景には、明石元二郎という人の、ある意味で変人ともいうべきユニークな人柄と、勤勉で責任感の強い、人に寄り添うことのできる柔らかさを兼ね備えた性格があるように感じます。

この記事では、明石元二郎の生涯や功績、面白い逸話を通じて、そんな明石元二郎の本質に迫ってみたいと思います。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

明石元二郎とはどんな人物か

| 名前 | 明石元二郎 |

|---|---|

| 誕生日 | 1864(元治元)年8月1日 |

| 没日 | 1919(大正8)年10月26日 |

| 生地 | 筑前国福岡藩大名町 (現在の福岡県福岡市中央区大名) |

| 没地 | 福岡県 |

| 前妻 | (郡)国子 |

| 後妻 | (黒田)信子 |

| 埋葬場所 | 台北市三板橋墓地(現在の林森公園)から 1999年に福音山基督教墓地(新北市三芝区)へ改葬 |

| 先祖 | 明石正風(黒田官兵衛の祖父) 明石全登(戦国〜江戸時代に活躍したキリシタン武将) |

| 習得した外国語 | ドイツ語、英語、フランス語、ロシア語 |

明石元二郎の生涯をハイライト

明石元二郎は1864年に福岡で生まれました。貧しいながらも学問に励み、幼い時から才能を認められて上京し、陸軍軍人になるために励みました。世界軍事界の最高峰ともいわれるモルトケに師事していた川上操六のいる参謀本部に配属されたことで、元二郎の人生は転機を迎えます。

川上は元二郎の才能を見抜き、海外の視察へも同行させ、また諜報活動についても教えを授けます。その花が開いたのは1900年以降にヨーロッパ各国の大使館付武官になってからでした。その頃、日本はロシアを仮想敵国とし、諜報活動を必要としていました。有能な元二郎はその役目に抜擢されたのです。

日露戦争勃発前から元二郎は日本に有益なロシアの情報を集め、開戦後はフィンランドやポーランドといった独立を望む反ロシア勢力と協力し、ロシアという国の内部から崩壊させ、日本との戦争をやめざるを得ない状況に追い込みました。このロシアでの活動の様子や、ロシアについての情報は、「落花流水」という本にまとめられています。

その後は韓国で治安維持やインフラ整備などに務めた後、台湾総督となり、様々な分野で台湾の近代化への布石を打ちます。しかし志半ばで病に倒れ、1919年に福岡で息を引き取りました。享年56歳でした。

元二郎の遺言により、亡骸は台湾に送られて埋葬されました。元二郎は今も台湾の地で発展を見守り続けています。

大バカか天才か?幼い頃から常識外れだった元二郎

幼い頃は「鼻たれ」という渾名で呼ばれるほど、常に鼻水を垂らしっ放しだった元二郎は、切れ者とは感じさせない見た目でした。しかし成績は良く、さらには常識の範囲を超えた行動をする子供でもありました。それを示す、周囲の大人を驚かせた有名なエピソードがあります。

県令が小学校へ視察に訪れた際、書道で「精神」と書こうとした元二郎は、余白がなかったのか勢い余ったのか、「神」の字の最後の一画を半紙からはみ出して畳の上まで延ばして書いたというのです。その畳は、県令が視察に来るからと、新しくしたばかりでした。

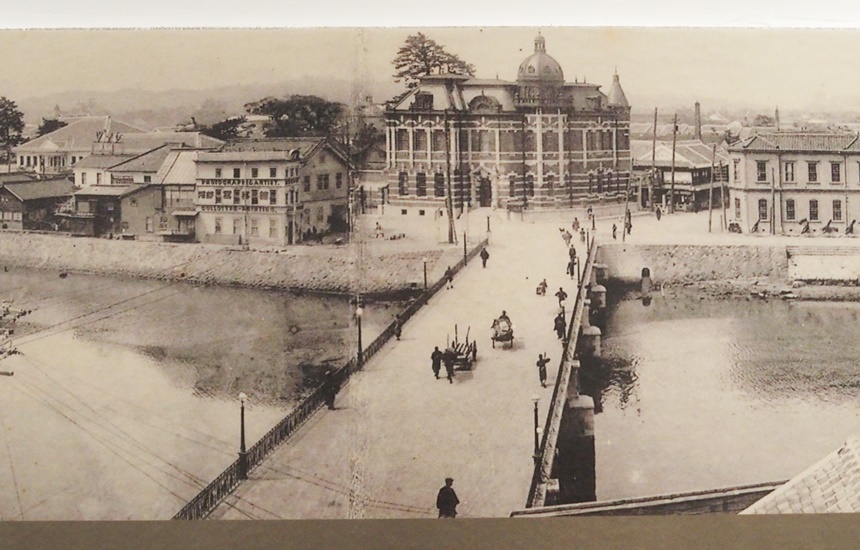

旧日本生命保険株式会社九州支店ビル

(現在は福岡市赤煉瓦文化館)

「精神」と堂々と書くことが目的であることを考えれば、元二郎からすれば当然のことだったのかもしれませんが、常識的には考えられない話です。また、周りの大人たちの対応にも驚きます。元二郎の行動を叱るばかりか、これは肝が据わった子供だと、県令が養子に欲しいと言ったそうです。元二郎の才能を見抜く目を持った大人が周囲にいたことが、奇跡のようにも思います。

川上操六に仕込まれたインテリジェンス

出典:Wikipedia

元二郎のその後の活躍の基盤には、「参謀本部の父」とも表される川上操六の手厚い教えがありました。薩摩藩出身の川上操六ですが、出身に関係なく優秀な人材を登用した人で、日清戦争を勝利に導き、インテリジェンスの重要性を示しました。元二郎は川上の海外の視察へも同行しており、その教えを受ける最高の環境にいたのです。

(現在東京都新宿区にある成城中学校・高等学校)

川上は対ロシア戦の作戦を練っている最中、1899年に急逝してしまいます。川上無くして日露戦争ができるのかと不安視する人もいた中で、参謀本部で川上の元にいた「今信玄」とも呼ばれた智将・田村怡与造、そして元二郎たちが表舞台に立ち、ロシアとの戦争に立ち向かっていくのです。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)

明石元二郎さんの貴重な論文ありがとうございます。不安定な国際情勢の中 情報オンチである今の日本にとって非常に大切なことが書かれていました。フェイスブックとツイッターにシェアせていただきました。いっそうのご活躍とご研鑽、ご健康とご多幸をお祈り致します。

倉岡

明石元二郎さんの貴重な論文ありがとうございます。不安定な国際情勢の中 情報オンチである今の日本にとって非常に大切なことが書かれていました。フェイスブックとツイッターにシェアせていただきました。今に日本に必要なこと。