田中正造とは明治時代に活躍した政治家であり、日本初の公害事件「足尾銅山鉱毒事件」に生涯を捧げた人物です。足尾銅山から産出される銅は、富国強兵を推し進める日本には不可欠なものでしたが、発掘の為に発生する有害物質は周辺環境に甚大な影響を与えました。足尾銅山付近の農作物は枯れ果て、洪水は頻発。川の水を飲んだ村民の多くに深刻な健康被害が起きたのです。

正造は1890年に栃木県の衆議院議員となり、足尾銅山を視察。議会で初めて公害問題を取り上げました。政府と周辺住民との軋轢や衝突は激化し、正造は議員の地位や財産を投げ打って、足尾銅山鉱毒事件に立ち向かったのです。正造の行動は少しずつ世論を動かし、やがて大きな原動力となりました。

これらの功績から、正造は今でも栃木県の偉人として高い評価を得ています。

田中正造の功績は学校で必ず取り上げられますが、その生涯については知らない人も多いでしょう。正造は自由民権運動を牽引する活動家でもあった他、正義感の強さから度々牢獄に収監される等、波乱万丈なら生涯を送りました。

また歌や絵にも秀でた芸達者で、実は商才にも優れている等、皆さんの知らない一面もあるのです。正造が残した名言や、その生涯については是非皆さんにも知っていて欲しい事ばかりです。

今回は小学校の授業で田中正造を学んでから、ずっと尊敬の念を持ち続けている筆者が、田中正造の生涯について紹介します。

この記事を書いた人

Webライター

Webライター、吉本大輝(よしもとだいき)。幕末の日本を描いた名作「風雲児たち」に夢中になり、日本史全般へ興味を持つ。日本史の研究歴は16年で、これまで80本以上の歴史にまつわる記事を執筆。現在は本業や育児の傍ら、週2冊のペースで歴史の本を読みつつ、歴史メディアのライターや歴史系YouTubeの構成者として活動中。

田中正造とはどんな人物か

| 名前 | 田中正造 |

|---|---|

| 誕生日 | 1841年12月15日 |

| 没日 | 1913年9月4日 |

| 生地 | 下野国安蘇郡小中村 |

| 没地 | 栃木県足利郡吾妻村下羽田 |

| 配偶者 | 田中カツ |

| 埋葬場所 | 惣宗寺(栃木県佐野市) |

田中正造の生涯をダイジェスト

田中正造の生涯をダイジェストすると以下のようになります。

- 1841年 田中正造誕生

- 1857年 小中村の名主となる

- 1868年 六角家と対立して投獄される

- 1880年 栃木県の議会議員となる

- 1890年 第1回総選挙に当選し、衆議院議員となる

- 1891年 足尾銅山鉱毒事件について議会で追及を始める

- 1901年 議員を辞職し、明治天皇に直訴するも失敗

- 1904年 政府に抵抗する為、谷中村に移住する

- 1913年 河川調査や支援者の元を訪ね、その帰路に病死(享年73歳).

田中正造が生涯を捧げた足尾銅山鉱毒事件

足尾銅山鉱毒事件とは1880年代から発生した日本初の公害事件です。足尾銅山は現在の栃木県日光市にあり、明治維新後に実業家の古河市兵衛が開発に着手。東アジア最大規模の銅の産地となり、当時の重要産業でした。

しかし精錬時の燃料による排煙や、精製時に発生する鉱毒ガスは周辺環境に甚大な影響を与えます。鉱毒ガスによる酸性雨は周辺の山々を禿山にし、崩れた土砂は渡良瀬川に蓄積。台風により度々洪水の原因となりました。

渡良瀬川から流れる有毒な水は近隣の田園を枯らし、周辺の町は廃村となります。付近では村人の深刻な健康被害も出ました。衆議院議員だった正造は1890年頃から鉱毒事件を議会で訴えますが、明治政府は聞く耳を持ちませんでした。

正造は1901年12月に死を覚悟しながら、明治天皇に直訴。警官に取り押さえられて失敗終わるものの、鉱毒事件は世に知られます。正造の死去後も周辺住民と政府との争いは続きました。

1947年の台風以降、政府は渡良瀬川全域に堤防を作った事で現在に至るまで大規模な洪水はありません。しかし2011年の東日本大震災の際に流出した渡良瀬川の土砂からは基準値の倍を超える銅が検出されています。

足尾銅山鉱毒事件の影響はまだまだ続いているのです。

田中正造の死因は?死去した時の全財産は?

正造は1913年9月4日に胃癌の為、71歳で死去しました。正造は死の9年前から1904年から谷川村に移り住んでいます。谷川村が遊水池(洪水時に一時的に水を貯めておく場所)に決定し、それに抵抗する為でした。

谷川村の強制買収を巡る裁判を行う等、正造は精力的に活動しています。しかし自分の生命が残り少ない事を悟ると、1913年7月に正造は古参の支援者らのもとへ挨拶回りに出かけました。

正造は8月2日に足利郡吾妻村(現佐野市)の支援者・庭田清四郎宅にて倒れ、約1ヵ月後の9月4日に息を引き取りました。正造は最後まで村民の事を思っていたのです。

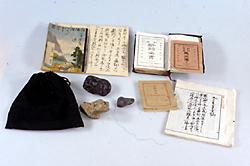

正造は財産を鉱毒反対運動に使い果たし、死亡時の全財産は菅笠と袋一つしかなく、袋の中には以下のものが入ってしました。

- 日記三冊

- 新約聖書

- 帝国憲法の小冊子

- 石ころ数個

- 鼻紙

- 川海苔

正造は村民の為に無一文となり、その生涯を終えたのです。

田中正造の家族構成は?子孫はいたの?

正造は1863年に隣村に住む大沢カツと結婚。珍しい恋愛結婚であり、「正造がカツを待ち伏せして草刈りのカゴに入れて連れてきた」「カツの家族が連れ戻しに来た時は村ぐるみで隠し通した」等の話が伝わります。

これは二人がカツの両親の反対を押し切って結婚した為、話に尾ひれがついたものだと言われます。明治天皇に直訴をする時、正造はカツの身を守る為に離縁届けを送りますが、カツはそれを認めていません。

二人には固い絆があり、生涯仲がよかったのです。なお二人の間には子供は授からず、正造の直接的な子孫はいません。正造の妹の子を養子にして田中家は存続しています。

子孫がどのような生活を送ったかはほとんど知られていません。ただ鉱毒事件のその後を知る上で、田中家の末裔の栄氏がインタビューに応じる等、書籍からはその足跡を追う事は出来るのです。

田中正造の功績

功績1「日本の公害問題の先駆者となる」

当初政府が鉱毒問題に真剣に取り合わなかったのは、銅が輸出に必要だった事に加え、彼らに「公害」という概念がなかったからです。

足尾銅山鉱毒事件は日本で初めての公害事件であり、経済活動による環境破壊の因果関係を追及するきっかけとなります。日本は足尾銅山鉱毒事件以降も様々な公害問題が発生しました。

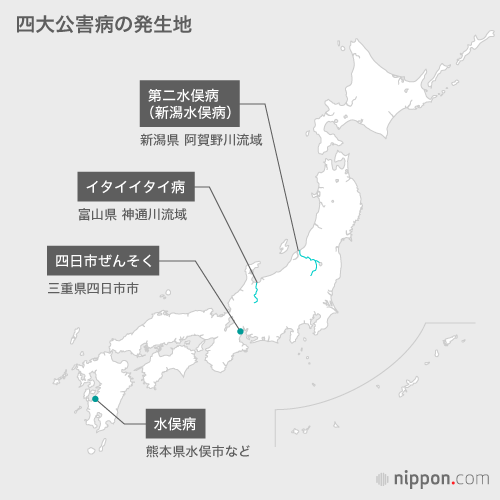

- 水俣病

- 新潟水俣病

- 四日市ぜんそく

- イタイイタイ病

それぞれの地域住民達が立ち上がる事が出来たのも、足尾銅山の前例があった事に加え、正造の不屈の精神の影響を受けた事が大きいでしょう。正造の行動は未来にも影響を与えたのでした。

功績2「自由民権運動の指導者として活動」

正造は鉱毒事件にかかわる前は自由民権運動に関与していました。明治初期は薩長出身者が政治を行い、国民の意見は反映されませんでした。運動家達は国民の意見を政治に反映させる為、国会の開設を政府に訴えていたのです。

正造は1878年に栃木県の区会議員になった後は、栃木新聞の編集長となります。正造は紙面で国会開設の重要性を訴えており、「予は下野の百姓なり」というフレーズは正造の名を世に広げるきっかけとなりました。

1881年に明治14年の政変がおこり、10年以内に国会を開設するという詔が出されると、正造は大隈重信が立ち上げた立憲改進党に入党しています。国会開設運動は盛り上がりを見せますが、それは正造の功績も要因でした。

功績3「栃木県会議員として鬼県令・三島通庸と対立する 」

正造は民権運動と並行しつつ、1880年には栃木県の議会議員となっています。1883年には栃木県の県令(現在の知事)に三島通庸が就任しますが、正造は三島と激しく対立しました。

三島は山形県令として公共施設の近代化に尽力する功績を残しています。しかし福島県令や栃木県令時代には民権運動家の大規模な弾圧を行い、更には土木建設に地域住民に寄付と労力提供を強要し、鬼県令と呼ばれました。

正造は三島の暴政に対して証拠を集めて政府関係者に訴える等の行動を起こし、一貫して県民の権利を主張しています。後に三島の暗殺未遂事件である加波山事件が発生すると、正造も連座したと疑われて投獄しています。

正造が加波山事件に関与したかは不明です。しかさ三島が栃木県令を解任されると正造は釈放され、県民はとても喜びました。1890年の第一回総選挙で正造は議員となりますが、県民との信頼関係によるものでしょう。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)