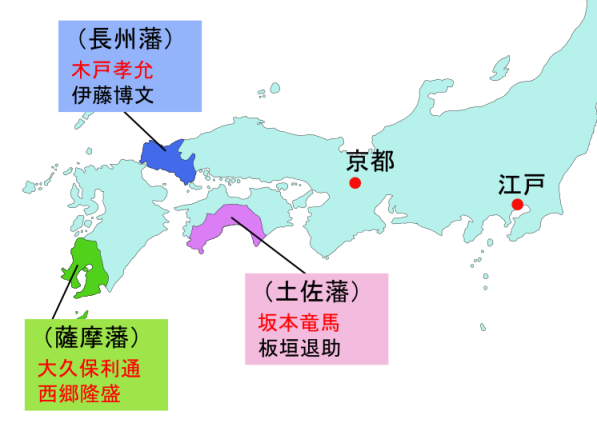

坂本龍馬(さかもとりょうま)は、江戸末期を生きた、今でいう高知県に当たる土佐藩出身の志士(しし)です。数々の偉業を残してきた龍馬ですが、一言で何をした人かとまとめると、薩摩・長州という2つ大藩に同盟、つまり「薩長同盟」を結ばせ、「旧体質な江戸幕府を倒すきっかけを作った」ことです。

これにより幕府は天皇に政治をする権限を返す、つまり「大政奉還(たいせいほうかん)」をすることになります。今の日本に通ずる新体制を作り上げた立役者は、坂本龍馬であるといえるでしょう。

龍馬の人生は32年(1835年11月15日〜1867年11月15日)と短いものでしたが、数多くいる日本の偉人の中でも最も熱狂的に、最も情熱的に生きた人物と言えるでしょう。

そんな龍馬の生き様や行動力、人間性に心打たれ、龍馬に関する本やドラマ、映画を見漁った私が、龍馬の生涯を全て解説していきます。ぜひ参考にしてください。

この記事を書いた人

一橋大卒 歴史学専攻

Rekisiru編集部、京藤 一葉(きょうとういちよう)。一橋大学にて大学院含め6年間歴史学を研究。専攻は世界史の近代〜現代。卒業後は出版業界に就職。世界史・日本史含め多岐に渡る編集業務に従事。その後、結婚を境に地方移住し、現在はWebメディアで編集者に従事。

坂本龍馬とは?生涯をダイジェスト

| 名前 | 坂本龍馬 |

|---|---|

| 通称 | 直柔、龍馬、才谷梅太郎 |

| 誕生日 | 1836年1月3日 |

| 生地 | 土佐藩(高知県) |

| 没日 | 1867年11月15日(31歳) |

| 没地 | 京都(近江屋) |

| 藩 | 土佐藩(高知県) |

| 所属 | 海援隊(元亀山社中) |

| 配偶者 | 楢崎龍 (1864年 – 1867年) |

| 埋葬場所 | 京都府京都市京都霊山護国神社 |

龍馬の人生をダイジェストすると、以下のようになります。

- 土佐藩の比較的身分の低い武士の家に生まれ、27歳の若さで脱藩(※1)。

- 勝海舟や西郷隆盛などとの出会いを経て、後の海援隊である亀山社中を設立。

- 薩摩藩と長州藩の仲介役として貿易業などを行う。

- その活躍もあり、犬猿の仲だった両藩に同盟を結ばせ、倒幕や明治維新に関与。

- 1867年(慶応3年)に大政奉還(※2)がなされ新時代が幕開ける。

- そのわずか1ヶ月後に何者かに暗殺される。

脱藩(だっぱん)は、江戸時代に武士が藩(国や領地など)を脱出して 浪人になること。今では考えられないですが、当時の脱藩は死罪にあたるような行為だったのです。

大政奉還とは、江戸幕府の15代将軍、徳川慶喜(とくがわよしのぶ)がそれまで日本の歴史上、長らく武士が有していた政権を朝廷に返上するという宣言をし、それが朝廷に認められるまでの一連の出来事をいいます。

坂本龍馬の生い立ち、性格、死因

坂本龍馬の生まれ

坂本龍馬は天保6年(1835年)、土佐藩の町人郷士・坂本家の二男として誕生しました。兄弟は5人いて、末っ子に当たります。

幼少期の龍馬は気が弱く、どちらかというと臆病な性格でした。しかし、気を許した人や仲のいい人に対しては別の一面も見せていたそうです。

ちなみに、新選組の「土方歳三」は龍馬と同い年に当たります。まさに黄金世代ですね。

「龍馬」の名前の由来と「本名」

坂本龍馬は生まれたときから毛深かったようで、背中には「馬」のたてがみのような毛が生えている状態で生まれてきたそうです。また坂本龍馬の母は、龍馬を産む前日に「龍」がお腹に入ってくる夢を見たことから、この二つのエピソードを合わせて「龍馬」と名づけられました。

しかし、この龍馬という名前は通称であり、実は本名ではありません。龍馬の戸籍上の本名は「坂本直柔(なおなり)」と言います。普段の会話や親しい人との手紙などでは「龍馬」、公式な書簡などでは「直柔」を使い、状況に応じて名前を使い分けていました。

また、龍馬はその後改名もしていたり、他にも通称があったりと、その名前に関しては知られざる様々な真実があります。詳しくは以下の記事で紹介しているので参考してください。

「坂本龍馬」は本名ではなかった?本当の名前や様々な通称を紹介

「坂本龍馬」は本名ではなかった?本当の名前や様々な通称を紹介

幼い頃の龍馬の性格や素行はとにかく「やんちゃ」

坂本龍馬は幕末を大きく動かしただけあって、性格や素行も人並外れています。

同じ土佐藩で幼馴染の武市瑞山の家に訪れたときは、机の上に合った柿を何も言わずに皮ごと食べて、種はその場で吐き捨てていたそうです。また武市瑞山の家の前では立ちションをいつもしていました。

他にも坂本龍馬の妻、楢崎龍には名前が一緒でややこしいから名前を変えさせようとするなど、かなり豪快な性格をしています。こういったエピソードが多くありながら、人々に嫌われていないというは龍馬らしいといえますね。

大人になってからの坂本龍馬は謙虚で誠実な性格だった

大人になってからの龍馬は素朴で人間味溢れ誰でもすぐに仲良くなれ、そして非常に誠実な性格だっと言われています。あの犬猿の仲だった薩摩藩と長州藩を同盟へと導いたのですから、とにかく人に好かれたのでしょう。

また、龍馬は初めて西郷隆盛に会った時に、

西郷というやつは、わからぬやつでした。釣り鐘に例えると、小さく叩けば小さく響き、大きく叩けば大きく響く。もし、バカなら大きなバカで、利口なら大きな利口だろうと思います。ただ、その鐘をつく撞木が小さかったのが残念でした。

撞木とは龍馬自身の事。この事から、龍馬は大胆な行動が目立ちますが、非常に謙虚な性格だったとも考えられますね。更に詳しい性格に関しては、以下の記事で解説していますので、チェックしてみてください。

【意外】坂本龍馬はどんな性格・人柄だったのか?その凄さや人物像に迫る

【意外】坂本龍馬はどんな性格・人柄だったのか?その凄さや人物像に迫る

コミュニケーション能力が高く人脈を作るのがうまかった

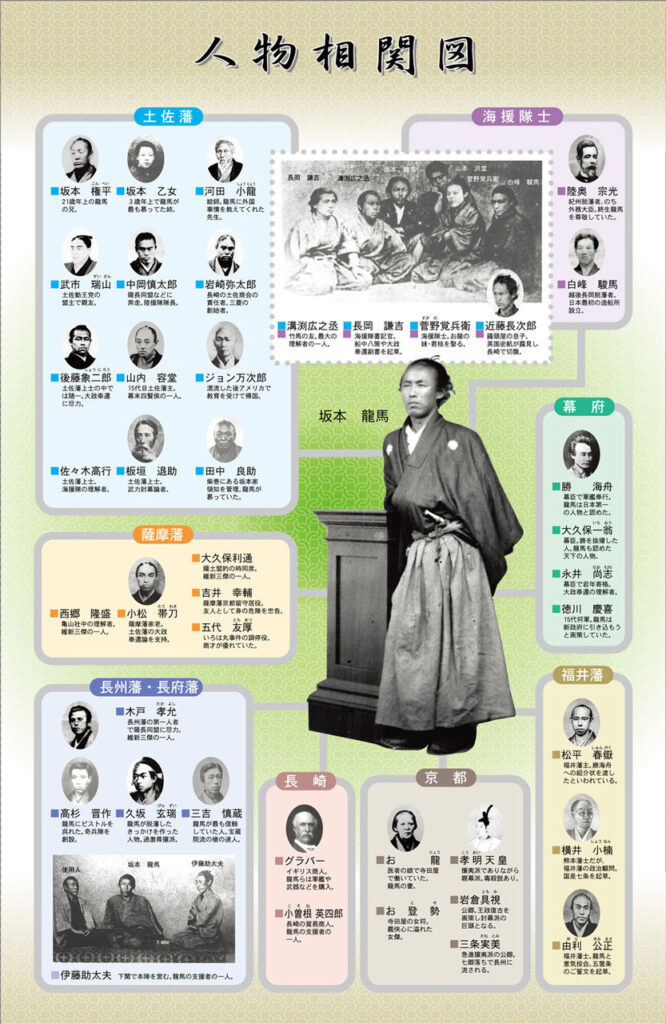

坂本龍馬は人とコミュニケーションをとるのがうまく、信頼関係を作るのも上手でした。坂本龍馬の人物相関図からも分かる通り、様々な人物と関わって人脈を作っていました。

幕末という様々な組織の対立が激しい時代の中、ここまで縦横無尽に動くことが出来たのも、龍馬の持つ人脈とコミュニケーション能力がもたらしたものだとも言えます。

このように坂本龍馬は様々な人物とかかわったことで、自由な発想が生まれ、薩長同盟や大政奉還などの歴史を大きく動かす出来事に関わることが出来ました。

体格も非常に大きかった

坂本龍馬の身長は「175.74cm」と言われています。当時の平均身長は男性が155〜156cm、女性が143〜145cmと言われているので、比較すると非常に大柄だったと言えます。

体重もおよそ80kgといわれいてるので、かなりガッチリした体格だったことが予想されます。ちなみに龍馬の姉、乙女も175cmあったと言われているので、坂本家はかなり大柄の家系だったと言えるでしょう。詳しくは以下の記事で紹介しているので参考にしてください。

歴史に残る暗殺劇「近江屋事件」

坂本龍馬は近江屋という河原町の蛸薬師で醤油商を営む店で、中岡慎太郎、山田藤吉と共に複数の刺客によって殺されてしまいました。

誰が殺したのか?は謎に包まれたままですが、京都見廻組の今井信郎という説が最も有力視されています。

しかし、その今井信郎の証言には一貫性がなく、曖昧なところも多い点や、中岡慎太郎が生前に話した事件の内容と異なることも多く、この説に疑問を持つ人も少なくありません。真相は闇の中ですね..。

暗殺の理由や犯人、その時の詳しい情報などを知りたい人は、以下の記事をどうぞ。

坂本龍馬の人物相関図

坂本龍馬は様々な人物と関わりをもっています。

勝海舟や西郷隆盛など大物人物と関わりを持っているのはもちろんの事、亀山社中での貿易の際にはグラバーなど外国商人とも深いつながりを持っていました。

坂本龍馬は何をした?主な功績を紹介

功績1「薩長同盟を結ばせる」

1864年8月20日の禁門の変にて、長州藩と薩摩藩は対立し、仲が悪くなっていました。坂本龍馬は、力のある藩が対立することは良くないと考え、長州藩と薩摩藩を仲直りさせます。

ただ、薩摩藩の代表者である西郷隆盛と、長州藩の代表者である桂小五郎、どちらもお互いの力が必要だと理解はしていましたが、禁門の変で戦っていたため同盟を結びたいと申し出ることは出来ないでいました。

特に桂小五郎は、薩摩藩に殺された仲間の事を思って、頑なに自分からは言い出そうとしませんでした。

そこで坂本龍馬は桂小五郎の胸中を察し、西郷隆盛に同盟を申し出てほしいとお願いします。西郷隆盛はこれに承諾し、薩長同盟が結ばれることになります。大きな力を持つ長州藩と薩摩藩が同盟を組んだことにより、結果として後に新政府軍として最も大きな勢力となりました。

功績2「大政奉還を提案し実現させる」

大きな力を持つようになった薩摩藩と長州藩は、幕府を武力で制圧しようと考えるようになりました。

坂本龍馬は武力で制圧するのは良くないと考え、幕府は大政奉還をするべきだと唱え、他にも憲法の制定や、両院制による議会の設置など新しい日本に必要な8つの方針を提案します。

この案は当時の将軍・徳川慶喜まで伝わり、結果として大政奉還が実現し250年以上続いた江戸幕府はほろびることになります。そして、坂本龍馬が唱えた8つの方針・船中八策も新政府の基本方針となりました。

坂本龍馬の名言

「世の人は我を何とも言わば言え我が成す事は我のみぞ知る」

「世の中の人が自分の事を分かっていなくとも、己が自分を理解していればそれで良い」という意味です。

自由奔放で、他人から理解されることが少なかった坂本龍馬だからこその名言とも言えますね。

「義理などは夢にも思ふことなかれ身をしばらるるものなり」

「義理に重きを置きすぎると、身を縛られしまうよ」という意味です。確かに義理に縛られていては、坂本龍馬のような自由な行動は出来ないかもしれません。

特に戦国時代から江戸時代は、今では考えられないほどに義理に対して重きを置いていたので、当時の人からするとこの言葉は斬新で、重く突き刺さるものだったのではないのでしょうか。

「俺は議論はしない、議論に勝っても、人の生き方は変えられぬ。」

坂本龍馬は常に世の中を良くしようと考えて動いてきました。

議論に勝って自分の理想を納得させることよりも、今できる事を優先して行動してきた坂本龍馬らしい名言です。

「人の世に道は一つということはない。道は百も千も万もある。」

幕末の志士たちは皆、自分の意志を貫き道を選択してきて、この激動の時代を生きてきました。こういった事を考えると坂本龍馬のこの言葉は、幕末という時代を表現する名言と言えますね。

坂本龍馬の名言・セリフ15選!発言に込められた意図や背景も解説

坂本龍馬の名言・セリフ15選!発言に込められた意図や背景も解説

坂本龍馬の愛刀

剣術の腕もそれなりにあったと言われている龍馬ですが、そんな龍馬の愛刀は「陸奥守吉行(むつのかみよしゆき)」と言われています。実はこの愛刀、死の瞬間まで所有していたそう。(ただし、この陸奥守吉行を抜く前に、背中を切られてまい、そのまま命を落としてしまいました。)

龍馬はそれ以外にも、数多くの刀を所有していたと言われています。もちろんですが、刀を所有するには、それなりのお金が必要になります。もともと龍馬の身分は土佐藩の中でも「下士」という、侍としては低い身分の出身でした。

しかし、亀山社中(後の海援隊)を立ち上げ、貿易などを行い商業的に成功を納めた事もあり、裕福になった龍馬は、そのお金を刀にも使っていたと言われています。コレクター的な一面もあったのですね。

坂本龍馬の愛刀って?刀の名前やまつわるエピソードを写真付きで解説

坂本龍馬の愛刀って?刀の名前やまつわるエピソードを写真付きで解説

坂本龍馬の子孫・子供

そもそも、坂本龍馬には子孫はいるのか?ですが、結論から言うと、子孫は存在していますが直系の子孫はいません。彼自身が31歳という若さで亡くなっていることもあり龍馬自身の子どもはいないのです。

坂本龍馬は楢崎龍という女性と正式に結婚していましたが、31歳という若さで亡くなってしまったということもあり自身の子どもはいませんでした。ですので、龍馬本人の知を引く子孫はいません。

そのため龍馬の姉・千鶴の息子「直」を養子として迎えしばらく家系も続いていたようですが、5代目で途絶えてしまっています。そのため、坂本龍馬直系の子孫はいないというのが現在の認識です。

さらに細かい話についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

坂本龍馬の子孫は健在!?子供はいた?家系図や歴史的事実から解明

坂本龍馬の子孫は健在!?子供はいた?家系図や歴史的事実から解明

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)

期間は2024~2025まで!誰でも参加できるよ!

外れても大丈夫!絶対に1000円は貰えるよ!

こんないいチャンスはない!是非応募してみよう!

スゴスギル…❗️

訂正…投稿(コメントを)

2回も間違えてとうこうしちゃった

坂本龍馬は何をしたのかわかったよ

坂本龍馬は何をしたのかわかった

なるほど

わかりやすかったw

それな

スゴイ!

すごいじゃん

よき

わかりやすい

坂本龍馬ってすごい。

かっこいい

ウンウン

わかりやすい?!

それな

いろいろ分かって良かった

すごい