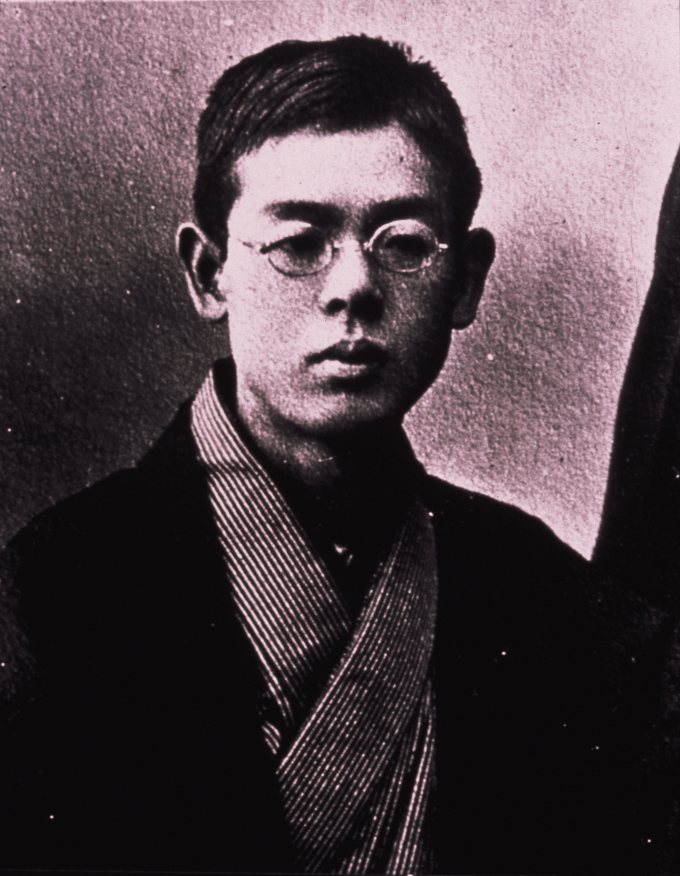

滝廉太郎とは明治時代に活躍した音楽家(作曲家・演奏家)です。滝が作曲した代表的な曲は「花」「荒城の月」「箱根八里」で、音楽の授業で歌った人も多いでしょう。

滝は日本語の歌詞と西洋音楽のメロディを融合させた楽曲を生み出し、日本の音楽の発展に大きな影響を与えました。私達が好きなアーティストの曲にも、滝の影響は受け継がれています。

そんな滝ですが、結核により23歳の若さでこの世を去りました。

滝は悲劇の人というイメージが強いですが、その生涯については知らない人も多いと思います。滝は小さい頃から歌や楽器に触れていました。そんな小さい頃の体験が、天才音楽家を生み出したのです。他にも音楽学校での微笑ましいエピソードも残されているのです。

今回は音楽の授業で花を聴いてから滝の曲を好きになり、何度も聴き続けた筆者が滝廉太郎の生涯について解説します。

この記事を書いた人

Webライター

Webライター、吉本大輝(よしもとだいき)。幕末の日本を描いた名作「風雲児たち」に夢中になり、日本史全般へ興味を持つ。日本史の研究歴は16年で、これまで80本以上の歴史にまつわる記事を執筆。現在は本業や育児の傍ら、週2冊のペースで歴史の本を読みつつ、歴史メディアのライターや歴史系YouTubeの構成者として活動中。

滝廉太郎とはどんな人物か

| 名前 | 滝廉太郎 |

|---|---|

| 誕生日 | 1879年8月24日 |

| 没日 | 1903年6月29日 |

| 生地 | 東京市芝区(現・東京都港区) |

| 没地 | 大分市稲荷町にある自宅 (現・大分県府内町) |

| 配偶者 | なし |

| 埋葬場所 | 万寿寺(大分県大分市) |

滝廉太郎の生涯をダイジェスト

- 1879年 0歳 東京市芝区で生まれる

- 1882年 3歳 父の仕事で横浜に転勤 各地を回る

- 1894年 15歳 東京音楽学校に入学 入学して作曲の技術を学ぶ

- 1898年 19歳 東京音楽学校を卒業

- 1900年 21歳 四季(花が収録)が出版

- 1901年 22歳 代表曲・荒城の月や箱根八里などを作曲。留学先のドイツで結核を発症

- 1902年 23歳 ドイツから帰国し、自宅療養

- 1903年 23歳10ヶ月 結核で死去

幼少期から楽器に触れ、父の転勤で日本中を回る

滝が才能を開花させたのは、子どもの頃から音楽に触れる環境にいたからです。父・吉弘は大久保利通のもとで内務官僚として仕えていたため、横浜に移り住んでいます。横浜は当時、西洋の文化がたくさんある街でした。

2人の姉はバイオリンやアコーディオンを習っており、自然と滝も興味を持ちました。いくら音楽の才能があっても明治時代に楽器に触れる事はそうそう出来ません。滝は家庭環境に恵まれていたのです。

やがて滝は7歳の頃に富山に転勤します。その地域では富山県初の音楽会が毎月開催されました。そこで滝は雅楽・神楽・唱歌等を習いました。滝は西洋の音楽だけではなく、日本の古き良き音楽にも触れることができたのです。

滝は富山の冬の寒さから「雪」を、月の夜に見た雁を見て「雁」のメロディを生み出しました。そして滝の代表曲である「荒城の月」は、大分県竹田市にある岡城址がイメージの元になっています。

将来を期待されヨーロッパに留学を命じられる

滝は22歳の時に作曲の技術を学ぶため、ヨーロッパ留学を果たします。日本人の音楽家としては3人目でした。本当は1年前に留学が命じられていましたが、滝は1年延期をしたそうです。その理由は不明です。

ただ滝はその1年の間に、荒城の月などの名曲を生み出しました。留学をする前に、日本で結果を残したかったのかもしれませんね。

やがて滝は1901年5月にヨーロッパ留学を果たし、ドイツのベルリンに到着します。10月には音楽の超名門校である「ライプツィヒ音楽院」の試験に合格しました。その頃の滝は、高度な作曲技術を学ぶために意気込んでいました。

ところが11月にオペラを鑑賞した帰りから体調が悪化します。体調はその後も優れず、12月2日に入院した時に結核が発覚します。その後も状態は思わしくありませんでした。

やがて滝はクリスマスの日に学校を退学しました。それは音楽院に入学してから1ヶ月の事でした。滝はとても無念だった事でしょう。その後も症状は改善せず、滝は1902年10月に日本に戻ってきたのです。

肺結核の末に23歳の若さで死去

滝の結核の症状は帰国した後も良くありませんでした。やがて滝は父の故郷・大分に戻ります。落ち着いた日々を過ごしていたものの、1903年6月29日に23歳の若さで亡くなりました。

結核は感染力が強く、滝の遺品に触れた人が結核に感染する可能性がありました。結核の感染拡大を防ぐため、多くの楽譜が焼却されています。日本に戻ってから作られた曲もありましたが、その多くは灰になったのです。

滝が死ぬまでに作曲した曲は34曲と言われています。これは決して多い数ではありません。ただ残された楽曲は名曲ばかりです。滝が長生きしていれば、日本の音楽界に与えた影響は計り知れないものがあったでしょうね。

滝廉太郎の曲・代表作品を紹介

組歌『四季』に収録された春の歌「花」を作曲

滝は1900年に歌曲集(組歌)「四季」を発表しています。春夏秋冬を表す4曲が収録されています。この中でも春を表した「花」という曲は、とても人気のある曲です。

この曲は日本で初めて作られた合唱曲でもありました。歌詞は以下の通りです。

春のうららの 隅田川

のぼりくだりの 船人が

櫂のしずくも 花と散る

ながめを何に たとうべき

歌詞は「晴れた日に隅田川でボートを漕ぐ様子」を表しており、情景が目に浮かびます。ちなみに歌い出しの「春のうらら」は源氏物語に収録された和歌から引用です。

花がとても有名ですが他にも夏秋冬を表した、「納涼」「月」「雪」も収録されています。どの曲も日本の景色が目に浮かぶような曲ばかりです。ぜひ皆さんきも聴いてほしいと思います。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)