ガリレオってどんな人だったの?」

「どんな功績を残したの?」

「裁判にかけられた理由がわからない…」

ガリレオ・ガリレイは、17世紀に活躍した物理学者・天文学者です。「仮説を実験で証明する」という手法を取り入れ、「科学」という概念を体系化。「地動説」や太陽の黒点を発見するなどの功績から「近代科学の父」とも呼ばれています。

ガリレオなくして現代はなかったといっても過言ではないほどに、偉大な功績をあげている人物のため名前を知っている人も多いのではないでしょうか。

しかし名声や数々の功績を残している一方、ガリレオ自身がどのような生涯を送ったのかは詳しく知らないですよね。また、偉人として知られるガリレオの具体的な功績や死因が気になっている人もいるでしょう。

そこで今回は、天才学者ガリレオ・ガリレイの生涯について解説します。幼い頃読んだガリレオの伝記をきっかけに、望遠鏡を買ってもらった筆者とともに天才学者の素顔に迫っていきましょう。

この記事を書いた人

Webライター

Webライター、吉本大輝(よしもとだいき)。幕末の日本を描いた名作「風雲児たち」に夢中になり、日本史全般へ興味を持つ。日本史の研究歴は16年で、これまで80本以上の歴史にまつわる記事を執筆。現在は本業や育児の傍ら、週2冊のペースで歴史の本を読みつつ、歴史メディアのライターや歴史系YouTubeの構成者として活動中。

ガリレオ・ガリレイとはどんな人物か

| 名前 | ガリレオ・ガリレイ |

|---|---|

| 誕生日 | 1564年2月15日 |

| 没日 | 1642年1月8日 |

| 生地 | トスカーナ大公国領ピサ (現・イタリア) |

| 没地 | アルチェトリ(現・イタリア) |

| 配偶者 | マリナ・ガンバ |

| 埋葬場所 | サンタ・クローチェ聖堂 |

ガリレオ・ガリレイの生涯をハイライト

- 1564年 0歳 ガリレオ誕生

- 1581年 16歳 ピサ大学に入学

- 1589年 26歳 ピサ大学の教授となる

- 1591年 28歳 父・ヴィンチェンツォ死去

- 1609年 44歳 望遠鏡を自主製作。数々の研究成果を残す

- 1615年 50歳 地動説をめぐり、修道会と論争になる

- 1616年 51歳 第1回異端審問所審査で地動説の注意を受ける

- 1633年 68歳 第2回異端審問所審査で軟禁刑を言い渡される

- 1642年 77歳 アルチェトリにて没

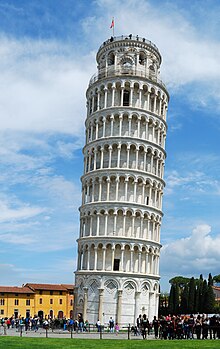

科学的手法を樹立!ピサの斜塔での大実験

ガリレオは天文学や物理学で様々な功績を残します。背景には「科学的手法」を取り入れた事が大きいのです。ガリレオが生きた時代の学問は客観性や論理的な思考を伴ったものではありませんでした。

例えば中世の大学では「観察を経て古典に書かれたものと違う結果が出た」時には、古典の結果が正しいとされていました。当時はルネサンスによる古典古代の復興が盛んで、過去の産物が正しいと考えられていたのです。

ガリレオは実験や観察を取り入れ、客観的なデータを集める方法を取り入れました。ガリレオは理論に基づく研究を行い、科学という概念を体系化させたのです。ガリレオはこの時代から始まる「科学革命」の主要人物でした。

ガリレオの実験として有名なのはピサの斜塔での大実験でしょう。古代ギリシャの哲学者・アリストテレスは「物体を高いところから落とせば、重たい物は軽い物より早く落ちる」と主張。それは何百年も信じられていました。

ガリレオはピサの斜塔から重さの違う2つの玉を落とし、公開実験をしたとされます。しかしピサの斜塔の実験の話はガリレオの死後64年を経てようやく記述されており、創作の可能性が高いのです。

実際にガリレオが行なったのは「斜めに置いたレールの上で、重さと大きさの違う玉を同時に転がす」という実験です。こちらはその様子を描いた絵画も残存してきます。

![レキシル[Rekisiru]](https://rekisiru.com/wp-content/uploads/2021/04/Rekisiru_Logo_v3-1.png)

学校の授業で偉人を調べる授業があった。そこで「ガリレオガリレイ」を調べようとしたとき、年表も、名言も、功績もあり、便利だった。しかし、いない偉人もあり、ほかの人も増やしてほしい。

どうゆうこと?